血型是人类血液中抗原与抗体系统的遗传性状表达,其中ABO血型系统是最早被发现且临床应用最广泛的分类体系。根据红细胞表面抗原的差异,ABO系统将人类血型划分为A型、B型、AB型和O型四种。当个体被鉴定为“A型阳性_ABO”时,其含义是:在ABO系统中红细胞携带A抗原,而在Rh系统中携带D抗原(即Rh阳性)。这一结果综合了ABO与Rh两大独立血型系统的特征。

ABO血型的鉴定原理基于抗原-抗体反应。例如,A型血的红细胞表面存在A抗原,血清中则含有抗B抗体;而Rh阳性表示红细胞携带RhD抗原。血型的遗传遵循孟德尔定律,父母各提供一个等位基因决定子代的血型组合。值得注意的是,血型不仅与输血安全直接相关,还与器官移植、疾病易感性及法医学等领域存在深刻联系。

二、A型阳性血的临床意义

在临床输血中,A型阳性血的匹配规则具有严格限制。根据ABO和Rh双系统的相容性原则,A型阳性个体仅能接受A型或O型的Rh阳性血液。若输入B型或AB型血,会因抗原-抗体反应引发溶血,严重时可导致休克甚至死亡。例如,网页12明确指出:“A型阳性血的人可以接受A型阳性和O型阳性的血液,但不能接受B型和AB型血。”

A型阳性血在器官移植中同样需严格配型。供体与受体的ABO血型不一致会引发超急性排斥反应,而Rh因子不匹配则可能导致长期免疫并发症。研究显示,ABO血型与某些疾病存在关联,例如A型血人群心血管疾病风险较高,可能与A抗原影响脂蛋白代谢有关。这些发现凸显了血型鉴定在精准医疗中的基础性作用。

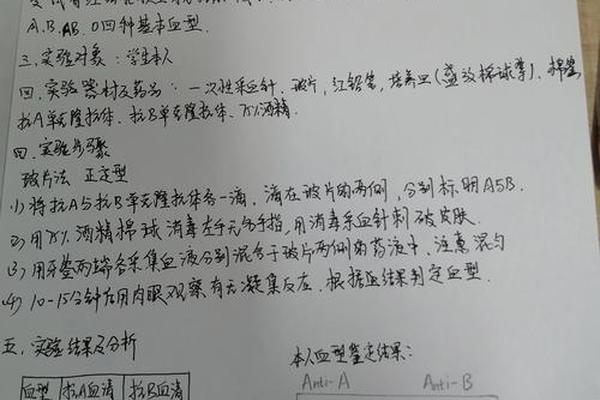

三、检测技术与判断标准

ABO血型鉴定的核心方法包括生理盐水凝集法和凝胶微柱法。玻片法操作简便,适用于大规模筛查,但灵敏度较低;试管法则通过离心加速凝集反应,更适合急诊检测。例如,网页35提到:“试管法较玻片法结果准确,尤其在抗原较弱的样本(如幼儿或老年人)中更具优势。”

判断凝集反应需依据标准化分级:从无凝集(-)到完全凝集(++++),不同等级对应抗原-抗体结合的强度。以A型阳性血为例,其红细胞与抗A血清应呈现显著凝集(++以上),而与抗B血清无反应。反向定型(检测血清中的抗体)则进一步验证结果的准确性,避免因亚型或抗体效价不足导致的误判。

四、特殊情境与未来挑战

在母婴血型不合的案例中,A型阳性母亲若孕育Rh阴性胎儿,可能因胎儿的RhD抗原进入母体引发免疫反应,导致新生儿溶血病。此时需通过产前抗体筛查及产后免疫球蛋白注射进行干预。罕见的孟买血型(缺乏H抗原)可能伪装成O型,需通过特殊试剂检测以避免输血事故。

未来研究需关注两大方向:一是开发更快速、精准的血型检测技术,例如基于基因测序的分子分型;二是深入探索血型与疾病关联的分子机制。当前,部分学者质疑“血型性格说”缺乏科学依据,强调应基于循证医学而非文化偏见解读血型价值。

A型阳性_ABO血型的鉴定是临床医学的基石,其科学原理与应用价值贯穿输血安全、疾病预防及遗传研究等多个领域。随着技术进步,血型分析正从表型检测向基因层面深化,为个体化医疗提供新可能。公众对血型认知仍存在误区(如“万能血”概念),需通过科普教育强化科学理解。未来,跨学科合作将推动血型研究在免疫治疗、罕见病筛查等领域的突破,最终实现“以血型为钥,开启精准健康管理之门”的愿景。