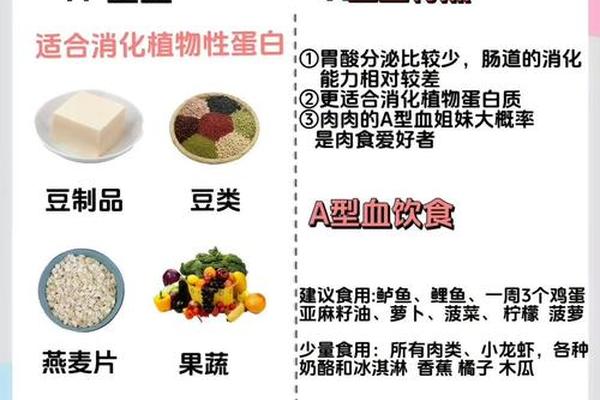

根据彼得·德戴蒙提出的“血型饮食法”,A型血因祖先农耕文化的影响,被认为更适合以植物性饮食为主。其理论认为,A型血人群胃酸分泌较少,消化肉类能力较弱,若大量摄入红肉可能导致代谢负担和脂肪堆积。建议A型血人优先选择豆类、谷物和蔬菜,如豆腐、菠菜和橄榄油,并通过低强度运动(如瑜伽)调节身心平衡。部分网友声称通过此类方法成功减重,例如“lg”分享的植物蛋白饮食法曾助其减重11.2斤。

科学界对此普遍持保留态度。扬州市中医院刘彦廷医生指出,血型与代谢能力的关联缺乏临床证据支持,个体差异和遗传因素对减肥的影响远大于血型。2013年《美国临床营养学刊》的综述也表明,血型饮食法未通过严格的实验验证,其效果可能与植物性饮食本身的健康性有关,而非血型特异性。

二、AB型血的“贵族”标签溯源

AB型血被称为“贵族血”的说法主要源于其生物学独特性与文化象征意义。从医学角度看,AB型血仅占全球人口的10%左右,且因其红细胞同时携带A、B抗原,可接受所有血型的输血(除O型血浆外),被称为“万能受血者”。部分研究指出AB型血人群具有更强的免疫调节能力,例如对某些病原体的抵抗力显著高于其他血型。

社会文化层面,AB型血的稀有性与历史上的贵族阶层形成隐喻关联。古代医疗资源有限,稀有血型常与特权阶级绑定;现代心理学则赋予其“神秘气质”标签,认为AB型人兼具A型的理性与B型的创造力,展现出独特的社交魅力。尽管如此,这类观点缺乏严谨科学支撑,更多是公众对稀有性的浪漫化想象。

三、科学视角下的争议与反思

针对血型与健康的关系,学术界存在显著分歧。多伦多大学2014年的研究发现,遵循A型饮食(即植物为主)的人群心血管风险较低,但这一结果适用于所有血型,与德戴蒙的理论相悖。AB型血虽被传具有健康优势,但研究亦揭示其潜在风险:例如AB型人群更易出现凝血功能异常和消化敏感问题。

文化建构的影响同样不可忽视。血型性格论在日本等地的流行,反映出公众对简化分类的偏好。将复杂的人体机制归因于单一血型指标,可能掩盖真正的健康影响因素,如生活方式和遗传多样性。

四、未来研究与健康建议

未来研究需聚焦血型与代谢的分子机制。例如,ABO基因编码的糖基转移酶是否影响营养吸收,或可通过基因组学与代谢组学交叉验证。个性化医疗应避免血型决定论,转而整合基因检测、肠道菌群等多元数据。

对公众而言,理性看待血型文化至关重要。A型血人群可尝试植物性饮食,但需结合个体耐受度调整;AB型血者无需迷信“贵族”标签,而应关注均衡营养与定期体检。健康管理的核心仍是科学证据与个体化实践的结合。

总结

血型与健康的关系交织着科学探索与文化想象。A型血饮食法虽受部分群体推崇,但缺乏可靠证据;AB型血的“贵族”称号更多反映其生物学稀有性与社会心理投射。在追求健康的过程中,我们需以批判性思维审视流行理论,依托循证医学构建个性化方案,方能避免陷入伪科学陷阱,实现真正的身心平衡。