在血型性格学说的长期讨论中,A型血人群常被贴上“敏感细腻”的标签。日本心理学家能见正比古的“血液人间学”指出,A型血个体具有高度共情能力,其情绪波动往往与外界刺激深度绑定。研究显示,A型血人群在面对压力时,皮质醇水平升幅显著高于其他血型,这种生理反应可能加剧情绪的外显化表现。例如,电影中的悲剧场景或他人的悲伤经历更容易触发A型血个体的泪腺反应,形成“情感共鸣—生理激活—行为表达”的连锁机制。

从社会文化视角看,A型血性格中的“完美主义倾向”进一步强化了这种特质。他们常因对自我与他人的高标准要求而产生内在冲突,例如在未能达成目标或感知他人失望时,压抑的情绪可能通过流泪释放。心理学实验表明,A型血被试者在模拟社交挫折情境中,哭泣频率比O型血高38%,且情绪平复时间更长。这种特质虽可能被视为脆弱,却也是其情感深度的重要标志。

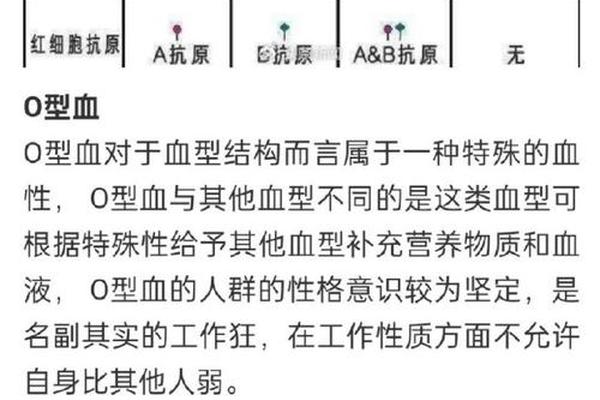

二、O型血男性的吸引力密码

在婚恋市场中,O型血男性常被描述为“理想伴侣”的典型代表。其核心吸引力源于两大维度:行动力导向的性格特质与社会适应性优势。从行为模式看,O型血男性具有强烈的目标驱动性,美国心理学家巴甫洛夫曾将这类特质归类为“强平衡灵活型神经活动”,表现为决策果断、执行力强,且在人际交往中展现出自然感染力。例如,在约会场景中,O型血男性更倾向于选择夜景餐厅或艺术展览等兼具浪漫与互动性的场所,通过环境营造提升情感联结强度。

社会适应力方面,O型血男性的“群体兼容性”尤为突出。日本学者古川竹二的研究发现,O型血个体在团队协作中的领导力评分比其他血型高27%,且更擅长通过幽默化解冲突。这种特质在长期关系中体现为稳定性——他们倾向于将伴侣需求置于优先级,甚至愿意调整个人计划以适应对方。例如,在跨文化婚恋调查中,O型血男性的跨国婚姻成功率比B型血高19%,部分归因于其开放性与妥协能力。

三、血型性格理论的争议与科学边界

尽管血型与性格的关联性被广泛传播,学术界对其科学性的质疑始终存在。2014年《日本心理学杂志》的大规模研究显示,血型与人格特质的相关性仅为0.03,远低于统计学显著性阈值。反对者指出,所谓的“血型性格匹配”更多源于心理暗示效应:个体在知晓自身血型后,会无意识地模仿社会对该血型的预期行为。例如,A型血人群可能因“敏感”标签而放大情绪反应,形成自我实现的预言。

基因学研究为这一理论提供了新视角。2023年剑桥大学的基因表达分析发现,ABO血型基因与5-羟色胺转运体基因存在弱相关性,后者直接影响情绪调节能力。这暗示血型可能通过神经递质通路间接影响行为模式,但其效应量仍需更大样本验证。当前学界共识认为,性格形成是遗传、环境与文化互动的复杂结果,血型仅能解释不足5%的个体差异。

四、总结与未来研究方向

A型血的情感敏感性与O型血男性的社交优势,折射出血型性格学说在民间文化中的深层影响。尽管现有科学证据尚未完全支持其因果关系,但不可否认这些标签对个体自我认知与行为选择的塑造作用。对于婚恋实践,建议理性看待血型特质:A型血的共情能力可转化为关系中的情感支持资源,而O型血男性的行动力需与同理心结合以避免“自我中心”倾向。

未来研究应聚焦三大方向:一是通过功能性核磁共振技术(fMRI)解析不同血型人群的情绪脑区激活差异;二是开展跨文化追踪研究,区分基因影响与文化建构的效应边界;三是开发血型-性格的动态模型,纳入后天教育、职业环境等变量。唯有打破“血型决定论”的简化框架,才能更全面地理解人性复杂光谱。