中国A型血人群的迷思与现实

在中国,关于血型分布的讨论中,常有一种观点认为“A型血人群占比最少”,甚至被冠以“克星”之名。数据揭示了一个更复杂的图景:全国A型血人口占比约为28%,仅次于O型血(41%),远高于AB型(7%)和B型(24%)。这一误解可能源于A型血在献血和医疗需求中的特殊性,以及地域分布的不均衡性。本文将从遗传学、地域差异、健康风险与社会文化等多个维度,探讨A型血群体的真实面貌。

一、遗传机制与基因分布

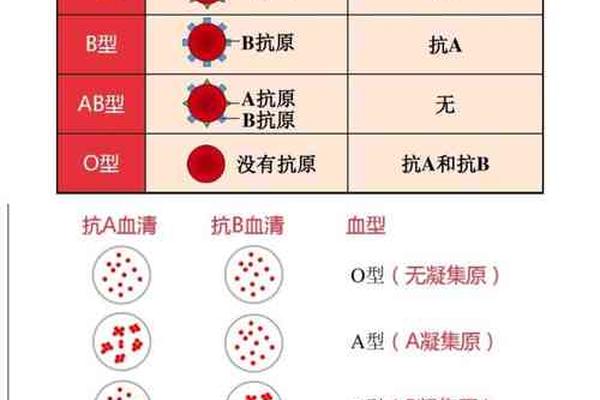

ABO血型系统的遗传由9号染色体上的等位基因决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。理论上,A型血的基因型包括AA和AO,而O型血仅由OO基因型表达。中国人群的O型血占比高达41%,远超A型。这种分布可能与基因突变和自然选择有关。

研究表明,东亚地区的O型血高频现象可能与历史上的传染病压力有关。例如,O型血个体对疟疾的抵抗力更强,而A型血可能在某些病原体感染中更易受损。基因流动和民族融合也影响了血型分布。例如,汉族作为中国主体民族的血型分布具有代表性,而少数民族如藏族、维吾尔族的血型结构则呈现不同特征。

二、地域差异与历史迁徙

中国ABO血型分布呈现显著的地理梯度。长江流域的A型血比例接近30%,而华南地区O型血占比超过44%。这种差异可能与历史上的迁徙和适应性演化相关。

在北方,游牧民族的基因流动可能增加了B型血频率,而南方农耕社会长期稳定,O型血逐渐占据优势。例如,西藏的B型血比例高达35%,而广西的O型血比例超过45%。气候和饮食结构也可能间接影响血型分布。长江流域的湿润气候和稻作农业可能促进了A型血人群的定居繁衍,而南方的高温环境可能通过自然选择强化了O型血的适应性优势。

三、健康风险与自然选择

A型血与某些疾病的关联性可能对其人口比例产生影响。研究显示,A型血人群的血液黏稠度较高,心脑血管疾病风险增加,且消化性溃疡和肝病的发生率也高于其他血型。这类健康问题可能通过降低生存率或生育率,间接影响A型血的遗传传递。

A型血在免疫系统中的表现较为特殊。例如,A型抗原对部分病毒(如诺如病毒)的易感性更高,这可能在某些传染病流行期间造成选择压力。现代医学的进步削弱了自然选择的影响,使得健康风险对血型分布的调控作用趋于弱化。

四、社会认知与献血行为

公众对A型血的认知偏差加剧了其“稀缺性”的误解。尽管A型血人口占比接近三成,但献血率偏低导致血库长期短缺。这种现象与A型血人群的性格特征相关——研究指出,A型血个体更敏感谨慎,献血意愿可能受焦虑情绪抑制。

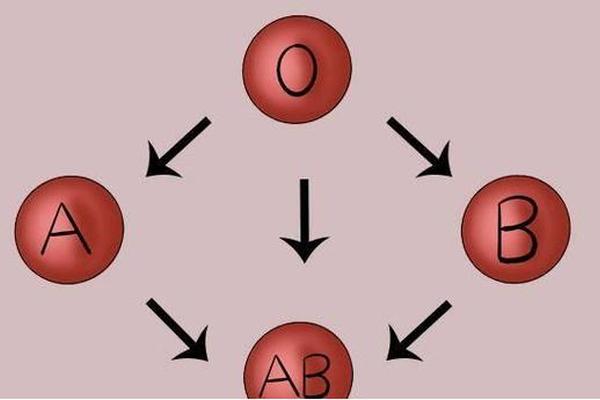

AB型血因全球占比仅9%被称为“贵族血”,而O型血因“万能供血者”地位备受关注,这进一步掩盖了A型血的实际规模。社会文化对血型的标签化(如“A型血严谨”“O型血乐观”)也扭曲了公众对真实分布的认知。

五、现代医学与供需矛盾

医疗需求放大了A型血的“稀缺”表象。A型血可同时供给A型和AB型患者,而中国AB型人口虽少(0.98亿),但输血需求集中于A型血库。加之A型血患者手术用血需求较高(如消化系统疾病),导致供需失衡。

基因检测技术的普及为血型研究提供了新工具。例如,江苏省发现的A3亚型血型案例,揭示了ABO系统的复杂性。未来,通过基因编辑技术调控抗原表达,或能缓解特定血型的短缺问题,但和技术挑战仍需突破。

总结与展望

A型血并非中国人口最少的血型,但其在医疗系统中的“稀缺性”源于遗传、地域、健康和社会因素的综合作用。未来研究需进一步结合基因组学与流行病学数据,解析血型分布的演化机制;应加强公众科普,纠正对血型功能的误解,并优化献血政策以平衡供需。在生物医学领域,探索人工合成血液或抗原修饰技术,或将成为解决血型依赖型医疗困境的关键方向。