人类对血液奥秘的探索始于20世纪初,当奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳发现ABO血型系统时,医学史掀开了新篇章。在这个系统中,血清抗体的存在不仅决定了输血安全,更成为解读生命密码的关键钥匙。抗A抗体作为ABO血型系统的核心要素之一,其与红细胞表面抗原的特异性反应机制,构成了现代输血医学和免疫学研究的基石。这种抗体在人体内的分布规律,不仅影响着临床救治的成败,更在器官移植、新生儿溶血症防治等领域持续发挥重要作用。

一、ABO血型系统的基本原理

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血清抗体的对应关系。根据国际输血协会标准,A型血的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体;B型血携带B抗原,血清含抗A抗体;AB型血同时表达A、B抗原而缺乏相应抗体;O型血则无A/B抗原,但血清中存在抗A和抗B双重抗体。这种抗原-抗体的镜像分布规律,构成了血型鉴定的理论基础。

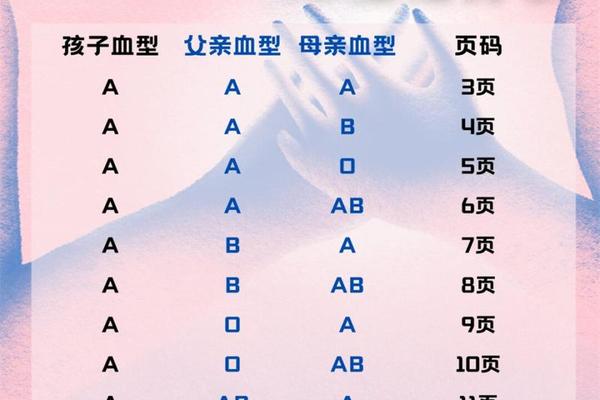

抗原的化学本质是糖蛋白复合物。A抗原的形成依赖于α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶的作用,该酶能将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的糖链末端。而B抗原则是通过α-1,3-半乳糖转移酶催化半乳糖的添加形成的。这些酶由9号染色体上的ABO基因编码,其遗传遵循孟德尔定律,父母各提供一个等位基因决定子代血型。

抗A抗体属于天然存在的IgM型免疫球蛋白,在出生后6个月内逐渐形成。其产生机制存在"环境抗原假说",即机体通过接触环境中类似A抗原结构的微生物多糖,触发B细胞分化产生特异性抗体。这种抗体的效价需达到1:128以上才能满足临床检测标准,且需具备快速凝集能力——标准抗A血清应在15秒内与A1型红细胞发生可见凝集。

二、抗A抗体的生物学特性

抗A抗体在血清学中表现出显著的温度敏感性。最适反应温度范围为4-25℃,在37℃环境下其凝集活性会减弱,这种特性被应用于区分冷抗体与温抗体。在分子结构上,IgM型抗A抗体由五个单体通过J链连接成五聚体,每个单体包含两个抗原结合位点,这种多价结构使其具有强大的凝集能力。

该抗体的临床效价受多种因素影响。新生儿由于免疫系统未成熟,抗体效价通常低于成人;老年人因免疫功能衰退,抗A效价可能降至检测阈值以下。特殊疾病状态如多发性瘤患者,异常增生的免疫球蛋白会干扰抗A抗体的正常检测。在妊娠期间,母体抗A抗体可能通过胎盘引发新生儿溶血,这种情况在O型血母亲怀有A型胎儿时发生率可达15%。

值得注意的是,抗A抗体存在亚型差异。抗A1抗体主要识别A1亚型抗原,而抗A2抗体则针对A2亚型。这种分化导致在A亚型鉴定中,需要联合使用抗A、抗A1及抗H试剂进行鉴别。临床统计显示,我国汉族人群中A2亚型仅占A型血的1%,但其弱抗原性常导致血型误判。

三、抗A检测的临床实践

在输血医学中,抗A抗体检测遵循"正反定型相符"原则。正向定型使用标准抗A血清检测红细胞抗原,反向定型则通过A1型标准红细胞检测血清抗体。玻片法操作简便但灵敏度较低,适用于大规模筛查;试管法通过离心加速抗原抗体反应,可将检测时间缩短至5分钟,特别适合急诊输血。近年来发展的凝胶微柱技术,利用免疫过滤原理实现标准化检测,其敏感性可达99.8%。

特殊病例的处理需要综合多种检测手段。当出现正反定型不符时,需进行吸收放散试验:先用已知A型红细胞吸附待检血清中的抗体,再通过加热释放抗体进行效价测定。唾液血型物质检测可作为辅助手段,约80%人群的唾液中分泌可溶性ABH抗原,通过抑制凝集反应可验证红细胞定型结果。分子生物学检测则直接分析ABO基因序列,能准确识别常规血清学难以确定的亚型。

质量控制体系贯穿检测全程。标准抗A血清需定期进行效价复核,确保其效价≥1:128且无非特异性凝集。实验室需建立严格的温度控制系统,玻片法操作环境应维持在20-24℃,避免冷凝集素干扰。对于抗A效价低于1:64的样本,建议采用增强介质如低离子强度溶液提高检测灵敏度。

四、前沿研究与未来方向

基因组学研究正在揭示ABO系统的深层奥秘。全基因组关联分析发现,ABO基因多态性与冠心病、癌等疾病易感性存在显著关联。表观遗传学研究表明,DNA甲基化可能调控ABO基因表达,这为解释获得性血型抗原减弱现象提供了新视角。单细胞测序技术则揭示了造血干细胞分化过程中ABO抗原表达的动态变化规律。

人工抗体的研发开辟了新领域。通过噬菌体展示技术构建的重组抗A单克隆抗体,其亲和力是天然抗体的10倍,在稀有血型鉴定中展现出独特优势。纳米颗粒标记技术的应用,使抗A抗体检测灵敏度达到皮摩尔级别,为微量样本检测提供了可能。这些创新技术正在推动血型检测向自动化、微型化方向发展。

未来研究需重点关注三个方向:一是建立中国人群ABO亚型数据库,目前国内A亚型检出率较欧美人群低,可能存在大量未识别病例;二是开发通用型血型转换技术,通过酶处理清除红细胞表面抗原,但现有α-N-乙酰半乳糖胺酶处理效率仅能达到90%;三是探索抗A抗体在非输血领域的应用,初步研究表明抗A-IgM可能参与动脉粥样硬化斑块形成,这为心血管疾病防治提供了新思路。

从兰德施泰纳的开拓性发现到现代分子诊断技术的飞跃,对抗A抗体的认知深化始终推动着输血医学进步。在精准医疗时代,血型研究已超越传统的输血安全范畴,正在向疾病预警、个体化治疗等领域延伸。未来需要建立多学科交叉的研究体系,结合蛋白质组学、生物信息学等新兴技术,全面解析ABO血型系统的生物学功能,这将对人类健康管理产生深远影响。建议医疗机构加强血型检测质量控制,科研单位聚焦稀有血型分子机制,共同构建更安全的血液保障体系。