血液作为生命的重要载体,其分类系统在医学中具有深远意义。在临床实践中,“BG”是“blood group”(血型)的缩写,指代红细胞膜表面特异性抗原的类型,这种抗原由基因控制,决定了人类血液的个体差异。其中,A型血作为ABO血型系统的主要类型之一,其红细胞表面携带A抗原,血清中则存在抗B抗体。理解血型的科学内涵不仅关乎输血安全,更涉及遗传学、疾病关联及社会文化等多个维度。

一、ABO血型系统的科学基础

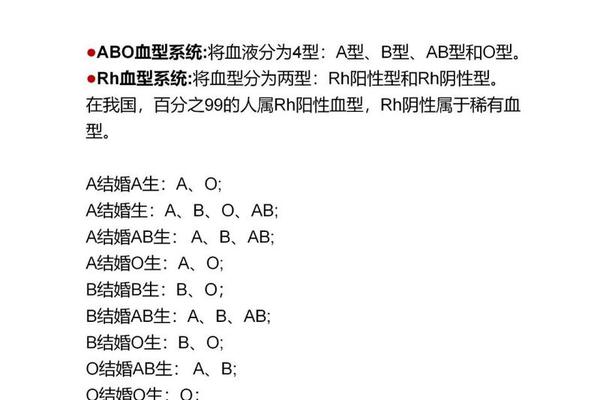

ABO血型系统的发现始于20世纪初,奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳通过交叉混合实验观察到不同个体的血液会发生凝集反应,进而将人类血液划分为A、B、O三种类型,其学生随后补充了AB型。这一系统基于红细胞表面抗原的差异:A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型血同时具有两种抗原,而O型血则完全缺乏这两种抗原。抗原的形成由基因调控,A和B基因为显性,O基因为隐性,因此A型血的基因型可能为AA或AO。

抗原与抗体的对应关系是ABO系统的核心机制。例如,A型血个体的血清中含有抗B抗体,若输入B型血,抗B抗体会与B抗原结合引发溶血反应。这种免疫学特性决定了输血相容性原则:A型血可接受A型或O型血液,但不可接受B型或AB型。现代医学中,严格的交叉配型流程大幅降低了输血风险,但ABO血型仍是临床输血的首要筛选指标。

二、A型血的遗传学与临床意义

从遗传学角度看,A型血的传递遵循孟德尔定律。父母若一方为A型(AA或AO),另一方为O型(OO),子女可能为A型或O型;若父母均为A型(AO),则子女有25%的概率为O型。这种遗传规律曾用于亲子鉴定,但随着基因检测技术的发展,其应用逐渐被更精确的DNA分析取代。值得注意的是,极少数情况下,白血病或造血干细胞移植可能暂时改变个体的血型表现,但这属于病理或治疗干预导致的特殊现象。

在临床实践中,A型血与某些疾病存在统计学关联。例如,上海交通大学的研究发现,A型血人群患胃癌和结直肠癌的风险较其他血型更高,可能与A抗原影响消化道黏膜免疫微环境有关。马里兰大学的研究表明,A型血个体在60岁前的中风风险增加,推测与凝血因子VIII水平偏高相关。尽管这些关联性需进一步机制研究验证,但为个性化健康管理提供了潜在方向。

三、血型认知的社会文化延伸

血型科学之外,ABO血型在东亚社会衍生出独特的文化现象。20世纪80年代,日本学者提出“血型性格论”,认为A型血者严谨细致、B型血者自由洒脱,此类观点通过通俗读物传入中国,形成广泛的社会讨论。科学界普遍认为血型与性格无直接因果关系。哈佛大学心理学家通过大规模双盲实验证实,血型与人格特质的相关性未达统计学显著性,所谓关联更多源于心理暗示和文化建构。

另一争议焦点是“血型饮食论”,主张不同血型需匹配特定饮食结构。例如,有观点认为A型血者应多食素食以降低慢性病风险。美国国立卫生研究院(NIH)的综述指出,此类理论缺乏临床试验支持,个体代谢差异远复杂于单一血型的影响。科学传播中需警惕将相关性误读为因果性,避免公众形成认知偏差。

四、未来研究与跨学科价值

血型研究的边界正在不断拓展。在基础科学领域,学者致力于解析ABO抗原的分子结构如何影响病原体感染。例如,O型血个体对疟疾的天然抵抗力与红细胞表面H抗原缺失相关,而A型血可能增加诺如病毒感染风险。在转化医学层面,血型抗原作为生物标志物的潜力备受关注,已有研究尝试通过A抗原表达水平预测肿瘤免疫治疗反应。

技术革新亦推动血型检测的精准化。微流控芯片和质谱技术的应用,使罕见血型亚型(如A3型)的识别成为可能。人工合成通用血型的研究取得突破,通过酶解法去除红细胞抗原,有望解决血源短缺问题。这些进展凸显血型科学在精准医疗中的战略价值。

总结

血型BG作为医学基石概念,其科学内涵从抗原-抗体机制延伸到遗传、疾病与技术的多维图谱。A型血的生物学特性既定义了输血安全准则,也为疾病风险评估提供了线索,而其文化衍生物则反映了公众对简化因果的认知偏好。未来研究需深化血型与疾病的分子机制关联,同时加强科学传播,引导社会理性看待血型价值。在精准医学时代,血型系统将继续作为个体化健康管理的重要参数,但其应用需建立在严谨的循证医学基础之上。