血液是人类生命活动的重要载体,其分类不仅关乎医学实践中的输血安全,还与遗传学、免疫学等领域紧密相关。人们熟知的ABO血型系统将血液分为A、B、AB、O四种类型,但实际临床中,血型的标识常带有“+”或“-”符号,例如A+或A-。这些符号背后涉及另一个关键的血型系统——Rh系统。本文将从血型系统的基础知识、检测方法、临床意义、遗传规律等多个维度,深入探讨如何判断A型及其Rh分型(A+与A-),并解析其核心差异。

一、血型系统的双重分类标准

ABO系统与Rh系统的协同作用

血型的分类并非单一标准,而是由ABO和Rh两大系统共同决定。ABO系统根据红细胞表面是否存在A或B抗原划分,例如A型血的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体。而Rh系统则以红细胞是否携带D抗原来区分“阳性(+)”或“阴性(-)”。A+表示A型且Rh阳性,A-则为A型且Rh阴性。

Rh系统的重要性与分布特点

Rh阴性血型在东亚人群中仅占约0.3%,因而被称为“熊猫血”。相比之下,Rh阳性在全球多数人群中占比超过99%。这种分布差异意味着,Rh阴性血型的输血资源更为稀缺,临床中需特别关注其匹配问题。例如,Rh阴性患者若输入Rh阳性血液,可能引发严重的免疫溶血反应。

二、血型检测的科学方法

实验室检测的两大步骤

血型的精准判断需通过实验室检测完成。通过ABO血型鉴定确定基础类型:将受试者血液分别与抗A、抗B血清混合,观察是否发生凝集。若仅与抗A血清凝集,则为A型。随后,需进行Rh分型检测:使用抗D试剂检测红细胞是否携带D抗原。若凝集则为Rh阳性(A+),否则为Rh阴性(A-)。

特殊案例与检测注意事项

某些罕见血型可能干扰检测结果。例如,孟买血型(Oh型)因缺乏H抗原,可能被误判为O型,需通过唾液抗原检测进一步确认。白血病或移植患者可能因红细胞抗原表达减弱而出现假阴性,需结合基因检测以提高准确性。

三、Rh分型的临床与遗传意义

输血安全的核心原则

Rh血型不合的输血可能导致致命后果。例如,Rh阴性患者输入Rh阳性血液后,体内会产生抗D抗体,再次接触时将引发急性溶血。临床输血必须遵循ABO与Rh双匹配原则,尤其是对于育龄女性或需多次输血的患者。

妊娠中的Rh溶血症风险

Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗D抗体。在第二胎妊娠时,这些抗体会攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病。通过产前Rh抗体筛查与产后抗D免疫球蛋白注射,可有效预防此类风险。

四、遗传规律与血型预测

ABO与Rh的独立遗传模式

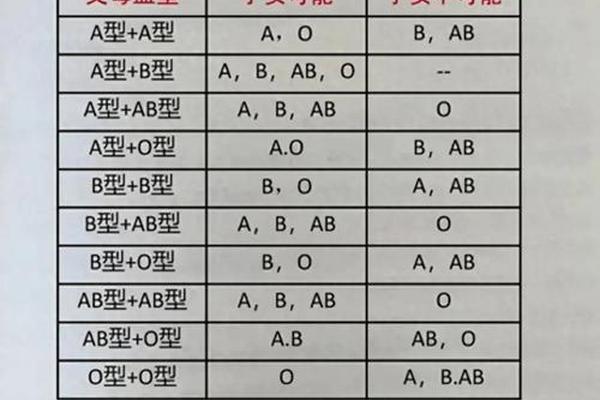

ABO血型由第9号染色体上的基因控制,而Rh血型由第1号染色体上的RHD基因决定。父母若均为Rh阴性(--),子女必然为Rh阴性;若一方为阳性(+/+或+/-),子女可能为阳性。例如,A+血型的父母可能将A抗原与Rh阳性基因分别遗传给子女,但子代的Rh分型需结合双亲的等位基因组合判断。

血型遗传的复杂性与例外

尽管血型遗传遵循显隐性规律,但基因突变或重组可能导致意外结果。例如,父母为A型和B型,子女可能出现AB型(25%概率)或O型(25%概率)。基因测序技术的发展为精准预测提供了新工具,例如通过检测父母双方的RHD基因型,可预判胎儿Rh分型并提前制定干预方案。

五、未来研究方向与临床建议

稀有血型库的建立与优化

针对Rh阴性等稀有血型,需加强献血者数据库建设,并通过冷冻保存技术延长血液储存期。人工合成血型抗原的研究可能为未来无血源输血提供新思路。

基因编辑技术的潜在应用

CRISPR等基因编辑技术已在动物实验中成功纠正血型抗原表达。若应用于人类,或可改造Rh阴性供体的红细胞为通用型,缓解血源短缺问题。其安全性与争议仍需进一步评估。

血型的判断与分类是医学实践与基础科学的交叉领域。A型、A+与A-的差异不仅体现在抗原组合上,更关联着输血安全、疾病预防与遗传规律。随着检测技术的进步与基因研究的深入,血型系统的复杂性正被逐步揭示。未来,通过跨学科合作与技术革新,我们有望实现更精准的血型管理,为临床医学与公共卫生提供坚实保障。对于普通个体而言,了解自身血型的双重属性(ABO与Rh),积极参与献血并关注遗传咨询,是对生命科学最切实的支持。