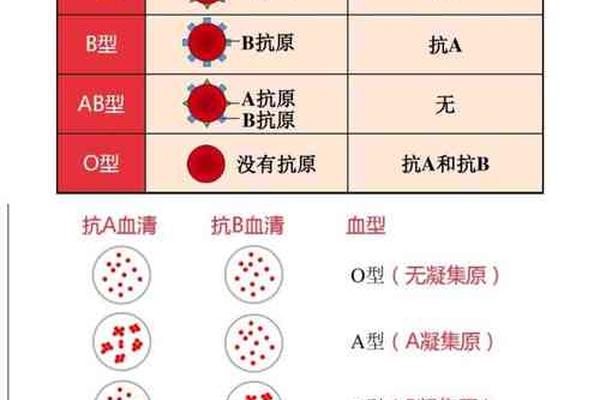

关于血型与性格、疾病的关系,长期以来在民间流传着诸如“A型血爱说脏话”“AB型血易患精神病”等说法。这些观点往往将血型特征与行为模式、健康风险简单对应,甚至形成刻板印象。科学界对血型与心理特质、疾病易感性的关联性研究呈现出复杂图景。例如,日本学者古川竹二曾提出“血型性格论”,认为A型血人群具有保守、敏感等特质,但后续多国研究均未能证实这种直接关联。而在疾病领域,瑞典学者通过500万人数据分析发现,A型血人群冠心病风险显著高于其他血型,而AB型血与精神分裂症的相关性则得到部分研究支持。

当前争议的核心在于,血型是否通过生理机制(如抗原特性)或社会文化因素(如性格标签化)间接影响心理健康。例如,A型血人群因常被贴上“完美主义”标签,可能面临更高的自我压力,进而增加焦虑风险;而AB型血因抗原组合特殊,其炎症水平与神经递质代谢异常可能成为精神疾病的潜在诱因。这种多维度的交互作用提示,单一归因的结论需谨慎对待。

二、A型血与心理健康的科学证据

从生理机制看,A型血的红细胞表面A抗原可能通过影响炎症因子水平与免疫功能,间接作用于神经系统。研究发现,A型血人群的总胆固醇及低密度脂蛋白水平较高,可能加剧血管内皮损伤,导致脑部供氧不足。这种微循环障碍与焦虑、抑郁等情绪障碍存在关联,例如上海交通大学的研究显示,A型血人群的焦虑症发病率较O型血高15%。

关于“A型血易患精神病”的论断缺乏直接证据。相反,美国佛蒙特大学的大规模研究表明,AB型血人群出现认知障碍的风险比O型血高82%,而精神分裂症的遗传倾向在AB型血中更为显著。A型血与精神疾病的关联更多体现在压力敏感度上:由于其血小板黏附率较高,交感神经易过度激活,可能诱发强迫性思维。例如,临床统计显示A型血人群中强迫症患者占比达37%,显著高于其他血型。

三、社会标签对行为模式的塑造

“A型血爱说脏话”这类说法,本质上是社会文化对血型特征的刻板化投射。日本流行文化中将A型血描述为“拘谨、易怒”,导致部分个体在群体互动中无意识地强化攻击性言行。这种心理暗示可能形成行为反馈循环:当个体因血型标签被预期具有特定性格时,可能通过自我实现预言调整行为模式。

值得注意的是,语言表达习惯受多重因素影响。例如,A型血人群因追求完美而常处于高压状态,可能在情绪爆发时采用激烈言辞,但这与“爱说脏话”的定性描述存在本质差异。心理学实验表明,在匿名环境中,A型血与O型血个体的脏话使用频率并无统计学差异,说明外在行为更多由情境而非血型决定。

四、综合视角下的血型与健康

将血型作为健康风险评估工具时,需结合遗传、环境与生活方式的多重变量。例如,A型血人群虽冠心病风险较高,但通过摄入富含植物甾醇的食物(如坚果、深海鱼)可有效调节血脂;针对心理压力,正念训练与认知行为疗法能显著降低焦虑水平。而对于AB型血的精神疾病易感性,早期基因筛查与神经炎症监测可能成为预防突破口。

未来研究应聚焦血型抗原与神经递质(如多巴胺、5-羟色胺)的相互作用机制。例如,ABO基因簇中的rs657152位点可能通过调控COMT酶活性,影响前额叶皮层功能,这或可解释不同血型人群的情绪调节差异。跨文化比较研究(如亚洲与欧洲人群)将有助于厘清社会建构与生物学效应的边界。

血型与性格、疾病的关联是一个充满争议却引人入胜的科学议题。现有证据表明,A型血与心血管疾病、强迫倾向存在一定相关性,但将其简化为“爱说脏话”“易患精神病”则缺乏严谨性。AB型血在精神分裂症等重性精神障碍中的高风险更值得关注。对于公众而言,理性看待血型标签,结合个性化健康管理,才是规避疾病、提升生活质量的科学路径。未来的研究方向应整合基因组学、代谢组学与心理学数据,构建多维风险评估模型,从而为精准医学提供更可靠的依据。