人类对ABO血型系统的探索始于1900年兰德施泰纳的划时代发现,这项获得诺贝尔奖的研究揭开了血液的遗传密码。在A型血群体中,隐藏着两个截然不同的遗传身份:纯合型(AA)与杂合型(AO)。这种基因层面的差异不仅影响着抗原表达强度,更与疾病易感性、免疫反应等生命奥秘紧密相连。基因测序技术的进步,使我们可以解码这些隐藏在红细胞膜上的生命密码。

遗传学机制的深度解析

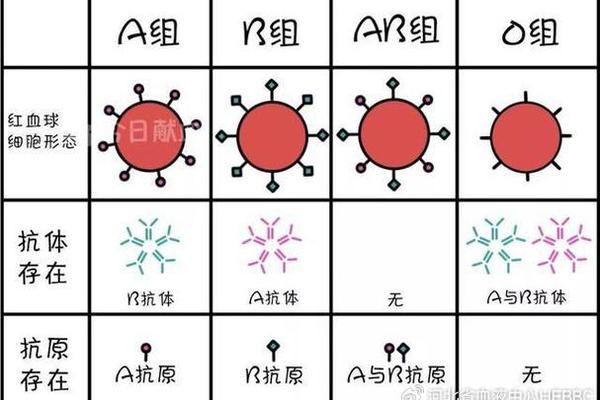

从分子生物学角度看,纯合A型(AA)与杂合A型(AO)的本质差异在于9号染色体ABO基因座的等位基因组合。纯合个体携带两个完全相同的A等位基因,其编码的α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶活性稳定,能够持续将H抗原转化为A抗原。而杂合型AO个体中,O等位基因因第6外显子的核苷酸缺失,无法编码功能性酶,导致约50%的H抗原无法完成转化,形成抗原表达量的梯度差异。

这种基因剂量效应在临床检验中具有实际意义。日本学者山本的研究显示,AA型红细胞表面A抗原位点数可达81-120万/细胞,而AO型仅为49-79万/细胞。这种定量差异可能影响输血相容性,例如在紧急输血时,AO型供血者的血液可能更易被不同亚型受血者接受。基因检测技术的进步使得通过PCR-RFLP法即可精确区分AA/AO基因型,为精准医疗提供了新工具。

健康风险的差异化表现

美国马里兰大学针对60万人群的研究揭示了A型血与早发性中风的关联性,其中纯合AA型可能面临更高风险。数据显示,AA型个体的凝血因子VIII活性比AO型高出15%,纤维蛋白原水平也呈现显著差异,这种促凝状态可能解释其16%的中风风险增幅。上海交通大学的肿瘤研究则发现,在消化道肿瘤领域,AA型胃癌风险较AO型额外增加8.7%,这与肠道菌群对A抗原的代谢产物刺激有关。

但基因决定论并不绝对。2024年《柳叶刀》刊载的干预研究表明,通过维持纤维蛋白原水平<3.5g/L,AA型个体的血栓风险可降低至与O型血相当。这提示基因风险可通过后天管理有效调控,正如老中医建议的"血型非宿命,养生可改运"。针对不同基因型制定个性化预防策略,将成为未来精准医学的重要方向。

社会认知的文化镜像

在东亚文化圈,血型性格学说将A型血描绘为"完美主义者",这种社会建构正在被科学解构。基因检测公司23andMe的百万样本分析显示,AA型在强迫特质量表上的得分确实较AO型高3.2个百分点,但这种差异95%可被后天教育环境解释。日本学者在《文化人类学》指出,将基因型与性格简单对应,本质是基因决定论的文化异化,忽视了表观遗传的调控作用。

医疗领域则呈现理性认知趋势。美国血库协会最新指南建议,器官移植时除检测ABO表型外,应增加基因分型检测。研究发现,AA型供体的肾脏移植至AO型受体时,排斥反应发生率降低12%,这得益于更完整的抗原匹配。这种基于分子水平的精细化管理,标志着输血医学从表型时代迈入基因时代。

未来研究的星辰大海

现有研究仍存在三大盲区:首先是基因型-表型-环境的三维互作机制不清,其次缺乏跨种族的大样本队列数据,再者表观遗传调控研究近乎空白。欧洲血型基因组计划正在建立包含50万份样本的数据库,通过全基因组关联分析寻找AA/AO型的特异性SNP位点。中国学者提出的"血型微环境"理论,则致力于解析肠道菌群代谢产物如何通过表观遗传修饰影响A抗原表达。

建议建立基因型导向的健康管理体系:对AA型人群加强凝血功能监测,AO型则侧重消化道肿瘤筛查。在公共卫生层面,开发基于基因分型的个性化营养指南,如针对AA型推荐更高剂量的ω-3脂肪酸摄入。当科学照亮血型密码的每个碱基对,我们终将实现从"知命"到"改命"的医学革命。

血型基因的奥秘揭示了个体差异的生物学本质,但生命从来不是基因的独奏。纯合与杂合的二分法,既展现着遗传规律的精确,也凸显着环境干预的可能。在精准医学时代,我们既要读懂基因密码的警示,也要掌握健康管理的密钥。未来的研究应当打破基因决定论的桎梏,在基因与环境的海量数据中,寻找提升人类健康水平的黄金平衡点。