自新冠疫情暴发以来,科学家们不断探索影响病毒易感性和疾病严重程度的潜在因素。其中,ABO血型系统与新冠病毒感染风险的关系成为研究热点。多项大规模流行病学调查和遗传学分析表明,A型血人群感染新冠病毒的风险显著高于其他血型,而O型血人群则表现出相对较低的易感性。这一现象不仅引发了公众对血型与免疫机制关联的广泛讨论,也为个性化防疫策略的制定提供了科学线索。

一、血型与感染风险的流行病学证据

2020年初,中国科研团队首次揭示了ABO血型与新冠病毒感染的关联性。武汉金银潭医院对1775名患者的血型分析显示,A型血在患者中的比例(37.75%)显著高于当地普通人群(32.16%),而O型血患者占比(25.80%)则低于普通人群的33.84%。这种差异具有统计学意义(P<0.001),提示O型血可能具有保护作用。类似现象在深圳的285例患者中也被观察到,O型血感染风险比非O型血降低37%(OR=0.627)。

欧洲研究进一步验证了这一发现。2020年《新英格兰医学杂志》发表的研究显示,A型血人群感染风险比非A型血高45%,而O型血人群风险降低35%。2023年哈佛医学院的研究团队通过荟萃分析指出,A型血人群的感染风险比O型血高20%-30%,且这种差异在不同人种中呈现一致性。值得注意的是,在医疗工作者群体中,O型血人员的感染率也显著低于其他血型同事,提示血型对职业暴露风险同样存在调节作用。

二、潜在生物学机制的探索

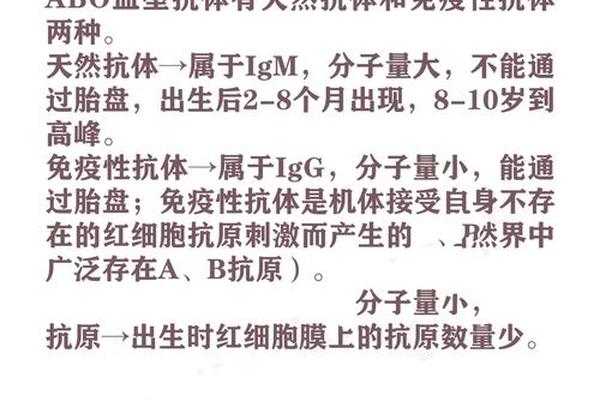

关于血型影响病毒易感性的机制,目前存在多种科学假说。首先是天然抗体假说:O型血个体血浆中同时含有抗A和抗B抗体,而A型血仅含抗B抗体。实验表明,抗A抗体能特异性抑制新冠病毒S蛋白与宿主细胞ACE2受体的结合,这种抑制作用在体外实验中可使病毒进入细胞的效率降低50%以上。其次是红细胞表面抗原假说,A型血红细胞表面携带的A抗原糖蛋白可能与病毒刺突蛋白发生分子模拟,促进病毒附着。3号染色体上的基因簇(3p21.31)被发现与重症风险相关,而该区域与ABO血型基因存在连锁不平衡现象,暗示遗传因素可能通过多基因效应发挥作用。

值得注意的是,这种关联性在其他冠状病毒感染中已有先例。2003年SARS疫情中,O型血人群的感染率同样显著低于A型血。对诺如病毒和乙型肝炎的研究也发现,ABO血型系统影响病毒与宿主细胞的相互作用模式。这些跨病毒的研究结果提示,血型对病原体的易感性可能涉及进化保守的免疫调节机制。

三、研究争议与临床意义

尽管多项研究支持血型与感染风险的关联,学术界仍存在争议。部分学者指出,现有研究多基于回顾性流行病学数据,可能存在混杂因素干扰。例如,武汉早期研究中患者平均年龄偏高(45岁),而老年人群本身A型血比例较高。血型与HLA基因、ACE2受体多态性的交互作用尚未完全阐明。2020年南方医科大学赵卫教授团队强调,血型对呼吸系统感染的影响机制需要更精细的分子生物学验证。

从临床实践角度看,血型筛查已显现出潜在价值。研究者建议,A型血人群可被列为重点防护对象,在疫苗接种、暴露后监测等方面实施差异化策略。而对于O型血人群,虽然感染风险较低,但并不意味着绝对免疫——武汉数据显示仍有25.8%患者为O型血。血型信息应与其他生物标志物(如D-二聚体水平、淋巴细胞计数)结合使用,构建多维风险评估模型。

四、未来研究方向与挑战

当前研究的局限性为未来探索指明了方向。首先需要开展前瞻性队列研究,控制年龄、基础疾病等混杂变量。例如加拿大的百万级队列研究发现,O型血人群感染风险降低12%、重症风险降低13%,这种大规模数据更具说服力。其次需深入解析血型抗原与病毒蛋白的相互作用机制,利用冷冻电镜技术观察A抗原与S蛋白的结合模式。血型对疫苗效价的影响也值得关注,初步数据显示不同血型人群的中和抗体滴度存在差异。

值得注意的是,病毒变异可能改变血型相关性。奥密克戎变异株主要感染上呼吸道,其与肺泡细胞的结合方式不同于原始毒株,这种组织嗜性改变是否影响血型关联性仍需持续监测。人工合成血型抗原抑制剂、基因编辑等新技术,为探索预防性干预手段提供了新思路。

结论

综合现有证据,ABO血型系统与新冠病毒易感性存在明确但有限的相关性,其中A型血人群需要加强防护,而O型血的相对保护作用为免疫机制研究提供了独特视角。血型仅是众多风险因素之一,不能替代常规防疫措施。未来研究需在分子机制、临床转化和公共卫生应用三个层面持续突破,最终实现从群体统计学关联到个体化精准防疫的跨越。正如世界卫生组织所强调,在病毒持续变异的背景下,深化基础研究仍是应对全球公共卫生危机的关键。