血液中的A抗原如同人体独特的生物密码,不仅决定了输血配型的规则,更在疾病易感性、遗传特征甚至医学技术革新中扮演着重要角色。作为ABO血型系统中占比约28.72%的群体,A型血人群既承载着人类进化赋予的基因优势,也面临着特定健康风险的挑战。这种看似普通的血型分类,实则蕴含着从分子生物学到临床医学的复杂科学图景。

一、遗传基础与生物特性

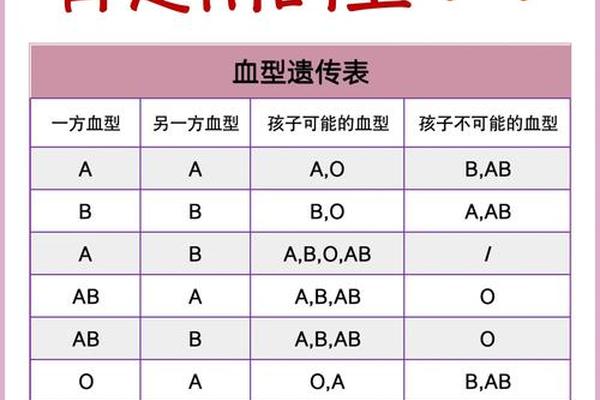

A型血的本质特征由第9号染色体上的基因编码决定,其红细胞表面携带A型抗原,血清中则天然存在抗B抗体。这种抗原-抗体的双重属性源于显性遗传规律:当个体携带AA或AO基因型时,A抗原便稳定表达于红细胞膜表面。全球范围内,A型血在东亚地区的分布呈现显著地域特征,中国汉族人群中的比例达30%,而在欧洲某些区域甚至超过40%,这种差异可能与古代族群迁徙及自然选择压力相关。

从免疫学视角看,A型血人群对B抗原的识别机制具有进化优势。研究表明,A型血清中的抗B抗体能有效中和某些病原体表面的B型糖链结构,这在历史上可能降低了特定传染病的感染风险。但现代医学发现,这种免疫特性也带来新的矛盾——当需要接受B型或AB型血液时,抗B抗体会引发致命的溶血反应,这种生物学特性成为输血医学必须严格遵循配型规则的根本原因。

二、疾病易感性的双刃剑

大量流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的显著关联。在消化系统疾病领域,上海交通大学历时20年、覆盖1.8万人的队列研究发现,A型血人群胃癌发病率较其他血型高20%-25%,其机制可能与胃黏膜细胞表面A抗原易被幽门螺杆菌特异性识别有关。这种微生物对A型抗原的亲和力,使得感染者更易发展为慢性萎缩性胃炎——胃癌的重要癌前病变。

心脑血管领域的研究同样引人注目。A型血人群血液黏稠度较O型血高17%,血小板聚集活性增强导致脑梗塞风险增加1.3倍。这种生理特性与血管内皮细胞表面A抗原介导的炎症反应密切相关,当遭遇高血压、高脂血症等危险因素时,更易形成动脉粥样硬化斑块。但值得注意的是,这种风险具有可干预性,2014年我国科学家研发的聚多巴胺红细胞包裹技术,已能在保留A抗原功能的同时降低血液黏滞度。

三、性格学说的科学祛魅

尽管民间长期流传着"A型性格"理论,认为这类人群具有追求完美、谨慎细致等特质,但科学研究不断证伪这种关联。日本九州大学对1万名日美受试者的大数据分析显示,血型与MBTI性格测试结果无统计学相关性。神经影像学研究更发现,所谓的"A型性格"特征与大脑灰质体积的相关性,实际源于后天环境而非遗传因素。

这种认知偏差的形成机制值得深思。心理学实验表明,当受试者被告知虚构的"血型性格对照表"后,会产生强烈的自我验证倾向。这种巴纳姆效应导致公众过度关注符合预期的行为特征,而忽视反例的存在。从科学传播角度看,破除这种认知误区需要加强基础医学教育,正如东京女子大学安藤清教授指出:"血型标签化实质是对人类复杂心理机制的简单化误读"。

四、医学应用的创新突破

在精准医疗时代,A型血的生物学特性正催生革命性技术。浙江大学团队开发的"万能血"制备技术,通过聚多巴胺在红细胞表面构建纳米防护层,既保留A抗原的免疫识别功能,又屏蔽了异体抗体的攻击。这种技术使A型血在紧急输血中的兼容性从传统的O型血扩展到所有血型,将创伤急救的黄金时间窗延长40%以上。

在疾病预防领域,基于A型血人群的胃癌易感特性,临床指南建议40岁以上群体每两年进行胃蛋白酶原检测。分子生物学研究则发现,通过CRISPR技术敲除胃上皮细胞的FUT2基因,可显著降低幽门螺杆菌的定植能力。这种基因编辑策略为高危人群的个性化预防开辟了新途径。

从基因解码到临床转化,A型血研究正推动着生命科学的边界拓展。未来研究需深入探索A抗原在肿瘤微环境中的调控机制,以及血型相关基因多态性对药物代谢的影响。正如《循环》杂志社论强调:"理解血型奥秘不仅是学术追求,更是实现精准医疗的关键拼图"。在把握遗传特质与后天干预的平衡中,人类终将揭开血液密码的深层奥秘。