歌手郭力在《什么血型能给A血型输血》中用旋律叩击着医学与生命的命题,将血型的神秘性融入艺术表达。这首歌曲不仅承载着对生命联结的思考,更暗合了人类对血液科学的永恒探索——ABO血型系统的输血规则,既是医学的基石,也是跨越个体差异的生命纽带。在音符与红细胞抗原的交织中,我们得以窥见科学与人文的深层对话。

血型系统的生物学逻辑

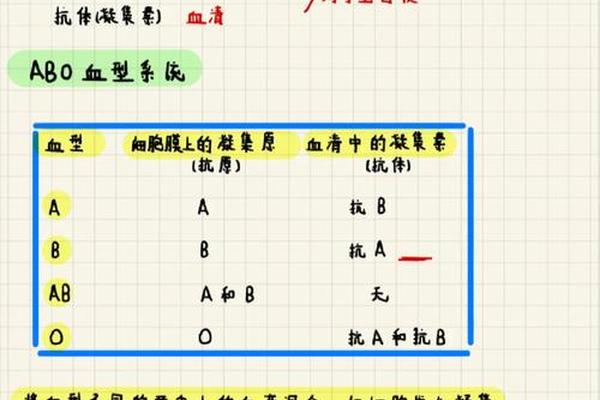

ABO血型分类源于红细胞表面抗原的差异:A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型同时存在两种抗原,O型则完全缺失。这种抗原分布的生物学意义在于免疫系统的自我保护机制——血浆中天然存在对抗异种抗原的抗体(如A型血含抗B抗体)。当外来血细胞抗原与自身抗体相遇时,会引发致命的凝集反应,这种进化形成的防御机制,使得输血必须遵循严格的适配原则。

抗原-抗体的相互作用构成了输血禁忌的核心逻辑。例如A型血若输入B型血液,其抗B抗体会攻击B型红细胞表面的B抗原,导致溶血反应。这种生物学特性决定了输血并非简单的“液体补充”,而是涉及复杂的免疫识别过程。基因研究发现,ABO血型由第9号染色体上的特定基因控制,其显隐性关系直接影响抗原表达,这从分子层面解释了为何父母血型组合会限定子女的可能血型。

A型血的输血适配图谱

对于A型受血者而言,理想选择是同型血液输入。A型红细胞携带的A抗原与受血者血浆中的抗B抗体天然兼容,避免了抗原-抗体冲突。但在急救场景下,O型血可作为过渡性选择,因其红细胞表面无A、B抗原,不会触发A型受血者的免疫反应。值得注意的是,这种“万能供血者”的称谓存在局限——O型血浆中的抗A、抗B抗体若大量输入,仍可能引发溶血风险,因此现代医学严格限制异型输血量。

输血适配性还需考虑Rh因子等亚型系统。即便是同属A型血群体,若Rh阴性个体误输Rh阳性血液,可能产生抗D抗体,导致后续输血或妊娠风险。临床案例显示,某B3亚型孕妇因特殊血型无法获得同型血液时,需采用O型洗涤红细胞配合AB型血浆的复合输注方案,这种精准配型体现了现代输血医学的精细化发展。

艺术表达与科学真相的辩证

郭力的歌曲将血型输血规则转化为情感隐喻,这种艺术加工恰好反映了公众认知中的典型误区。歌词中“什么血型能给予A型温暖”的设问,暗合了民间对O型血“万能性”的过度信赖,而医学实践已证明这种观念需要修正。交叉配血试验的推广(主侧供体红细胞与受体血清混合,次侧反向测试),正是为了规避抗体浓度差异带来的潜在风险,这种严谨性恰是艺术想象与科学理性之间的重要分野。

血型文化的流行催生了星座血型配对等衍生话题,但需要警惕娱乐化解读对科学认知的侵蚀。研究显示,约38%的民众仍存在“O型血可任意输血”的错误认知,这种知识鸿沟可能影响急救输血时的决策效率。医学界正在通过可视化科普(如抗原-抗体动态模型)和公众教育活动,构建更准确的血型知识传播体系。

生命之河的精准导航

从ABO系统的发现到交叉配血技术的完善,输血医学的演进史是人类解码生命密码的缩影。当代研究正深入探索稀有血型(如Ax亚型、Ael亚型)的分子特征,开发人造血液替代品,这些突破将重构未来的输血格局。对于普通民众而言,理解“同型优先、异型慎用”的基本原则,定期参与无偿献血并知晓自身血型详细信息,是对生命共同体的重要责任。

当艺术创作与医学真理相遇,我们既需要包容隐喻带来的情感共鸣,更应坚守科学底线。正如那流淌在血管中的红细胞,每个生命都携带着独特的抗原印记,而输血规则的终极意义,在于让这些差异化的生命密码,在严谨的科学框架下实现最安全的共鸣。