从全球范围来看,ABO血型系统的分布存在显著的地域和种族差异。根据国际输血协会统计,A型血在全球人口中占比约为27%-30%,并非最稀有的血型。例如,中国的A型血人口比例为28%,略低于O型血的41%,但高于B型(24%)和AB型(7%)。相比之下,AB型血在中国仅占7%,全球范围内也仅有9%的人口属于该血型。这表明,A型血虽非最稀有,但其分布特征值得深入探讨。

血型稀有性的判定需结合具体地区。例如在欧洲,A型血与O型血的比例接近(如德国A型占45%),而在亚洲某些地区如印度,B型血更为普遍。中国长江流域的A型血比例高达30%,超过全国平均水平,显示出明显的地域聚集性。这种差异与基因流动、历史迁徙及环境适应性密切相关,说明单一维度的“稀有性”难以概括A型血的全球地位。

二、ABO与Rh系统的交叉影响

讨论血型稀有性时,必须区分ABO系统与其他血型系统。例如,Rh阴性(俗称“熊猫血”)在中国仅占0.3%-0.45%,但其稀有性源于Rh系统而非ABO。若将A型血与Rh阴性结合(A-型),其全球占比仅为6.3%,显著低于A+型的35.7%。A型血在复合血型中的稀有性可能被低估,需通过多系统综合分析。

值得注意的是,某些极端稀有血型如Rhnull(黄金血型)或Bombay血型,其出现概率低于百万分之一,甚至全球仅存数十例。此类血型因缺乏关键抗原而面临输血困境,远超ABO系统内的稀有程度。相比之下,A型血在医疗资源匹配中的挑战更多源于需求与供给的动态平衡,而非绝对数量稀缺。

三、遗传机制与演化逻辑

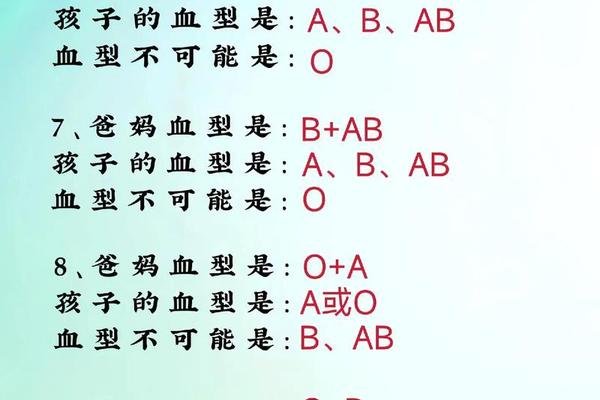

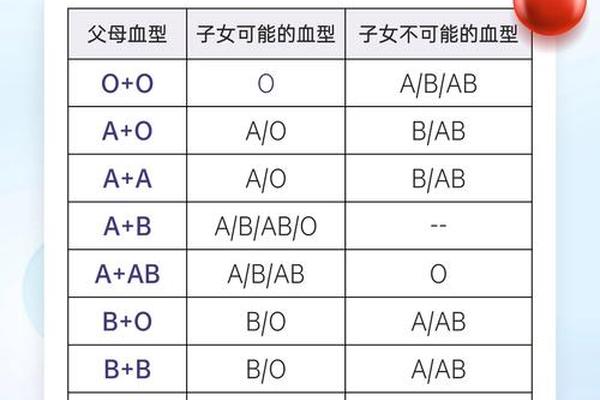

血型的遗传规律为理解其分布提供了科学依据。A型血由显性基因控制,父母中任意一方携带A基因即可遗传。东亚地区B型基因的高频出现(可能与游牧民族迁徙相关)部分抑制了A型血的扩张。例如,中国北方B型血比例达29%,而南方降至23%,这种梯度变化印证了基因漂变与自然选择的共同作用。

从演化视角看,A型血的出现晚于O型血,可能与农业社会对谷物消化的适应性有关。研究发现,A型血人群对某些传染病(如天花)的抵抗力较弱,这可能限制了其在历史上的扩散速度。而AB型血作为最晚出现的血型,其低占比(全球5%)进一步凸显了A型血在演化中的相对稳定性。

四、医学实践与社会意义

在临床输血中,A型血的“相对稀缺”常被误认为绝对稀有。实际上,中国血库A型血短缺的主因是需求量大:A型血可同时供给A型和AB型患者,而AB型仅能接受同型输血。A型血人群患消化系统疾病的风险较高,导致手术用血需求增加,加剧了局部供需矛盾。

社会认知偏差也影响了对血型稀有性的判断。例如,日本文化中A型血常与“谨慎保守”的性格标签关联,这种刻板印象可能强化了公众对其特殊性的关注。血液中心的分子筛查数据显示,A型亚型(如A3亚型)的极端稀有病例仅属个别现象,不能代表整体。

综合来看,A型血并非ABO系统内的最稀有血型,其全球及地区分布受到遗传、环境和文化认知的多重影响。真正的稀有血型存在于AB型、Rh阴性或更复杂的血型系统中,这些血型因抗原特殊性面临严峻的医疗挑战。

未来研究应加强三方面工作:一是建立跨区域的稀有血型动态数据库,利用基因测序技术完善血型亚型分类;二是推进人工血液合成技术,缓解极端稀有血型的临床危机;三是开展公众科普,纠正基于文化偏见的血型认知误区。唯有科学认知与技术创新并举,才能构建更安全、公平的血液保障体系。