人类血型系统由多种抗原组合构成,其中Rh血型系统是继ABO系统后临床意义最重大的分类体系。Rh血型的核心在于红细胞表面是否存在D抗原:携带D抗原者为Rh阳性(Rh+),反之则为Rh阴性(Rh-)。据统计,汉族人群中Rh阳性比例高达99.7%,而Rh阴性仅占0.2%-0.3%。这一分类不仅影响输血安全,还与妊娠并发症密切相关。

Rh血型系统的命名源自恒河猴(Rhesus macaque)实验。1940年,Landsteiner等科学家发现,用恒河猴红细胞免疫家兔后产生的抗体能与85%人类红细胞发生凝集,由此将这部分人群定义为Rh阳性。后续研究表明,Rh系统包含57种抗原,其中D抗原的免疫原性最强,是临床检测的核心指标。

从遗传学角度看,Rh血型由RHD和RHCE两个高度同源的基因编码。RHD基因控制D抗原的表达,而RHCE基因负责C/c、E/e抗原的合成。约85%的Rh阴性个体完全缺失RHD基因,少数则因基因突变导致D抗原失活。这种遗传机制解释了Rh血型的显隐性特征,也为分子检测技术提供了理论基础。

二、A型Rh阳性的临床意义与医学应用

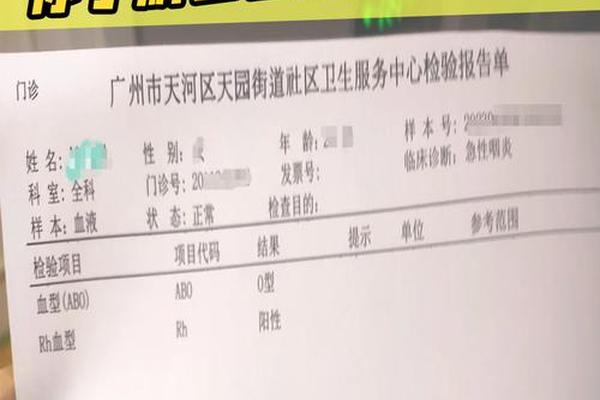

作为ABO血型与Rh血型的双重分类结果,A型Rh阳性(A+)意味着个体红细胞同时携带A抗原和D抗原。在输血医学中,这种血型具有显著优势:A型Rh阳性血液可安全输注给同型或O型Rh阳性受血者,覆盖人群超过80%。但需注意,Rh阴性患者若输入Rh阳性血液,可能因免疫应答引发溶血反应,严重时危及生命。

在妊娠领域,A型Rh阳性孕妇通常无需担忧胎儿溶血风险。但当Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿时,胎儿的D抗原可能通过胎盘刺激母体产生抗D抗体,导致新生儿溶血病。研究显示,未经干预的Rh阴性孕妇二次妊娠时,胎儿溶血发生率可达60%。Rh免疫球蛋白注射成为阻断抗体产生的关键措施,有效率超过90%。

值得注意的是,Rh血型检测技术已从传统血清学方法发展为分子诊断。例如,PCR扩增联合限制性酶切分析能精准区分RHD基因型,甚至检测出弱D型(D抗原表达减弱)和部分D型(抗原表位缺失),这些亚型约占Rh阳性人群的0.04%。此类技术进步显著提升了输血安全性和妊娠管理精度。

三、社会认知与血型资源管理挑战

尽管Rh阳性占据绝对主流,公众对其认知仍存误区。调查显示,约30%的民众误将“熊猫血”等同于所有稀有血型,而忽视C、c、E、e等其他Rh抗原的临床价值。这种认知偏差可能导致非D抗原引发的溶血反应被低估。例如,抗E抗体已成为欧美地区新生儿溶血的第二大诱因。

在血库管理中,A型Rh阳性虽属常见血型,但其供需平衡仍面临挑战。我国每年临床用血量超4000吨,其中约35%为A型血。为应对突发事件,部分地区建立了动态库存预警系统,通过大数据预测季节性需求波动。基因编辑技术的突破为人工合成通用型红细胞带来可能,2024年日本团队已成功将诱导多能干细胞分化为Rh阴性红细胞,这项技术或将彻底改变血源紧张局面。

Rh血型系统作为人体最复杂的抗原网络之一,其临床价值远超传统认知。A型Rh阳性虽属常见血型,但深入理解其生物学特性对输血安全、妊娠管理和遗传咨询具有重要意义。未来研究可聚焦三个方向:一是开发高灵敏度的床边快速检测技术;二是完善稀有血型数据库的全国联网;三是探索基因疗法在Rh血型转换中的应用。正如WHO在《全球血液安全报告》中指出:“血型系统的精准解析,是实现个性化医疗的基石。”唯有持续推动基础研究与临床实践的深度融合,才能最大限度发挥血型科学的生命守护价值。