人类对血型的认知始于20世纪初ABO血型系统的发现,而随着医学研究的深入,Rh血型系统的重要性逐渐显现。作为ABO血型之外的第二大血型系统,Rh血型中的D抗原因其强烈的免疫原性成为临床关注的焦点。当个体血型报告单上出现"RhD阳性"时,不仅揭示了红细胞膜上D抗原的存在,更预示着一系列关乎生命健康的医学考量。这种隐藏在血液密码中的生物标记,既承载着遗传的奥秘,也牵动着输血安全与母婴健康的敏感神经。

一、基础定义与遗传机制

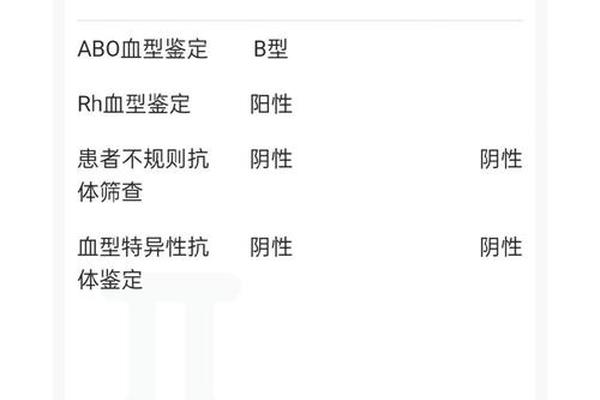

Rh血型系统的发现源于1940年Landsteiner和Wiener在恒河猴(Rhesus monkey)红细胞中的研究,其核心特征在于红细胞表面是否存在D抗原。D抗原作为Rh系统中免疫原性最强的抗原,决定了RhD阳性与阴性的根本差异——携带D抗原者为RhD阳性,反之为RhD阴性。这种生物学特征由位于1号染色体上的RHD基因决定,当该基因正常表达时,红细胞膜上即可检测到D抗原蛋白。

从遗传学角度看,RhD血型遵循显性遗传规律。父母双方若至少有一方携带功能性RHD基因,子代即可能表现为RhD阳性。我国汉族人群中,RhD阳性比例高达99.6%,而少数民族如苗族、塔塔尔族等群体的阴性比例相对较高,可达12%-15%。这种群体差异提示Rh血型系统在人类进化过程中可能受到自然选择的影响,但具体机制仍需进一步研究。

二、临床医学的核心意义

在输血医学领域,RhD血型的匹配原则具有严格标准。RhD阳性患者可接受同型或阴性血液,但RhD阴性个体若输入阳性血液,可能引发致命的溶血反应。这种免疫排斥源于初次接触后产生的抗D抗体,在二次接触时引发抗原抗体反应,导致红细胞破裂。统计显示,约50%的RhD阴性个体在输入200ml阳性血液后即会产生抗体,而妊娠期母胎RhD不合引发的免疫致敏率更高达16%。

母婴RhD血型不合是围产期医学的重要课题。当RhD阴性母亲怀有RhD阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生IgG型抗D抗体。这种抗体可穿透胎盘屏障,攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病(HDN)。值得注意的是,该现象多发生于第二胎及之后的妊娠,初次妊娠时因母体尚未致敏,风险相对较低。临床应对策略包括产前抗D免疫球蛋白注射,可将HDN发生率降低至0.1%以下。

三、特殊血型的管理挑战

占人口0.4%的RhD阴性群体常被称为"熊猫血"人群,其特殊性不仅体现在血源稀缺,更在于复杂的亚型分类。近年研究发现,部分血清学检测为RhD阴性的个体实为DEL型(D放散型),其红细胞表面存在微量D抗原,基因检测可发现RHD1227A等位基因。这类"假阴性"个体若作为供血者,仍可能引发受血者致敏,因此精准的分子检测技术显得尤为重要。

建立动态的稀有血型库成为医疗机构的紧迫任务。以上海地区为例,约需维持500单位RhD阴性血液的战略储备,但实际库存常不足30%。智慧化管理模式的应用,包括区块链技术的供者信息追踪、人工智能预测用血需求等,正在提升血库管理效率。针对育龄女性的基因筛查普及率已从2010年的58%提升至2024年的92%,显著降低了HDN的发生风险。

四、检测技术的革新发展

传统血清学检测依赖抗D试剂进行凝集试验,但可能漏检弱D、部分D等变异型。分子诊断技术的突破使RHD基因分型成为可能,PCR-SSP法可特异性检测RHD1227A等位基因,其检测灵敏度达99.99%,耗时仅需4小时。广州血液中心研发的微流控芯片技术,更实现了30分钟内完成16种RHD基因型的同步检测,成本降低至传统方法的1/5。

液态活检技术为无创产前检测带来新可能。通过捕获母体外周血中的胎儿游离DNA,可在妊娠12周时准确判断胎儿RhD状态,准确率达99.3%。英国NHS自2023年起已将此项技术纳入常规产检,使抗D免疫球蛋白的使用精准度提高40%。这些技术进步不仅推动了个体化医疗的发展,更重塑了血型管理的临床路径。

五、社会认知与考量

公众对Rh血型的认知仍存在显著偏差。2024年全国抽样调查显示,仅38%的育龄夫妇能正确解释RhD血型的临床意义,而了解新生儿溶血病预防措施者不足25%。这种认知缺口导致部分孕妇错过最佳干预时机,某三甲医院统计显示,未进行产前血型筛查的孕妇中,HDN发生率是筛查组的6.8倍。

稀有血型群体还面临着特殊的困境。在深圳某案例中,RhD阴性白血病患者因宗教信仰拒绝异体输血,引发关于患者自主权与医疗干预限度的法律争议。这提示我们需要建立更完善的审查机制,平衡个体权利与医疗规范。基因编辑技术的突破性进展,使得体外修饰造血干细胞成为可能,为彻底解决血型不合问题提供了新思路。

RhD血型系统作为生命密码的重要组成部分,其研究价值已超越单纯的输血医学范畴。从分子水平的基因调控到社会层面的血库管理,从个体化的产前干预到群体性的基因筛查,这个隐藏在红细胞膜上的抗原系统持续推动着医学进步。未来研究应聚焦于DEL型血型的临床规范制定、基因编辑技术的安全性评估,以及人工智能在血型管理中的深度应用。唯有持续创新与多学科协作,才能让这个诞生于恒河猴研究的发现,继续为人类健康保驾护航。