在医学史上,血型系统的发现彻底改变了输血治疗的规则。ABO血型与Rh血型作为两大核心分类,决定了血液的相容性与输注安全性。有一种血型因其极端的稀有性和特殊的生物学特征,成为科学家与临床医生关注的焦点——RhNull血型。这种血型被冠以“黄金血”之名,全球仅有约43例记录,其携带者不仅面临自身健康风险,还被赋予了一种近乎神话的“万能供血者”身份。围绕RhNull血型A型是否真能成为“万能血”,医学界既有期待,也有争议。

一、RhNull血型的生物学特征

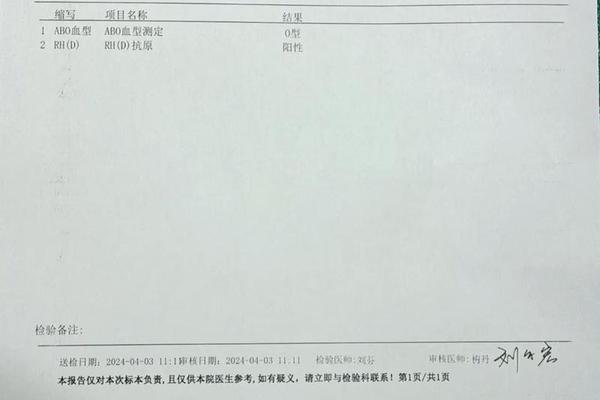

RhNull血型的核心特征在于红细胞表面完全缺乏Rh系统的所有抗原。Rh血型系统包含至少61种抗原,其中D抗原是临床最重要的分类依据,而RhNull个体的红细胞不仅缺失D抗原,还缺乏C、c、E、e等所有Rh抗原。这种罕见的遗传现象源于常染色体隐性突变,只有当个体从父母双方均继承缺陷基因时才会表现为RhNull。

从ABO血型系统的角度看,RhNull血型A型属于ABO系统中的A型,即红细胞表面携带A抗原。其输血相容性不仅受Rh系统影响,还需遵循ABO系统的规则。例如,RhNull A型血液只能输注给ABO相容的A型或AB型受血者,而非所有血型患者。这种双重限制表明,RhNull血型的“万能性”并非无条件的。

二、万能供血的理想与现实矛盾

从理论上看,RhNull血型因缺乏Rh抗原,可避免因Rh系统不相容引发的免疫反应,理论上能够输注给任何Rh阳性或阴性的患者。例如,RhNull A型血液对RhD阳性且ABO相容的受血者而言是安全的。这一特性使其在紧急输血场景中被视为潜在的生命线,尤其是对罕见Rh血型患者而言。

现实中的“万能性”存在显著局限。ABO血型系统的限制不可忽视:RhNull A型血液无法直接输注给B型或O型患者。RhNull个体的血液本身存在缺陷。研究表明,Rh抗原的缺失会导致红细胞膜结构异常,引发慢性溶血性贫血,部分携带者甚至需要定期输血维持健康。这意味着RhNull供血者自身的健康状况可能无法满足常规献血标准,其血液的可用性大打折扣。

三、临床应用的挑战与困境

RhNull血型的稀有性使其在输血医学中面临双重矛盾。一方面,其血液的潜在通用性促使医疗机构呼吁建立全球稀有血型库,例如通过冷冻保存技术长期储存RhNull血液。中国稀有血型联盟等组织也强调,需通过统筹管理避免资源浪费,例如仅在确认患者需求后定向调配。

RhNull个体的健康风险与供血问题不容忽视。由于慢性贫血,RhNull携带者自身可能需要依赖输血,而频繁献血可能加剧其健康负担。跨国血液运输的复杂性与高昂成本,使得这一“黄金资源”难以普惠。例如,国内报道的4例RhNull血型中,多数患者因贫血就诊,而非作为供血者被记录。

四、未来研究的突破方向

针对RhNull血型的特殊性,科学家正探索基因编辑技术的应用。例如,通过CRISPR技术改造其他血型的红细胞,使其模拟RhNull的抗原缺失特性,从而扩大“通用血”的供应。对Rh抗原功能的深入研究可能揭示其在红细胞膜稳定性中的作用,为治疗RhNull相关贫血提供新思路。

在临床实践层面,加强RhNull血型携带者的健康管理与国际合作至关重要。例如,建立全球性登记系统追踪携带者健康状况,并通过基因检测预判潜在风险。公众教育需纠正对“万能血”的误解,强调输血必须遵循严格的配型规则,避免因盲目输血引发溶血反应。

总结

RhNull血型A型因其Rh抗原的全面缺失,在特定条件下具备有限的“万能”输血潜力,但ABO系统的限制与携带者自身的健康风险使其无法成为真正意义上的通用血源。这一血型的特殊性既凸显了人类血液系统的复杂性,也暴露了稀有血型管理的现实挑战。未来,通过基因技术突破、国际合作机制优化以及公众认知提升,或许能在保障RhNull个体健康的最大化其血液的医学价值。对于这一“黄金血型”,科学应保持敬畏,医学需务实前行。