血型系统的复杂性不仅体现在红细胞表面抗原的多样性,更与血清中天然抗体的动态平衡密切相关。在ABO血型体系中,O型血个体因同时携带抗A和抗B抗体的特殊性,使其在输血医学和围产期管理中成为重点关注对象。其中抗A抗体的定量检测与动态监测,直接关系到输血安全、器官移植成功率以及新生儿溶血性疾病的预防,建立科学的标准范围与检测体系具有重要临床价值。

一、抗A抗体的生物学基础

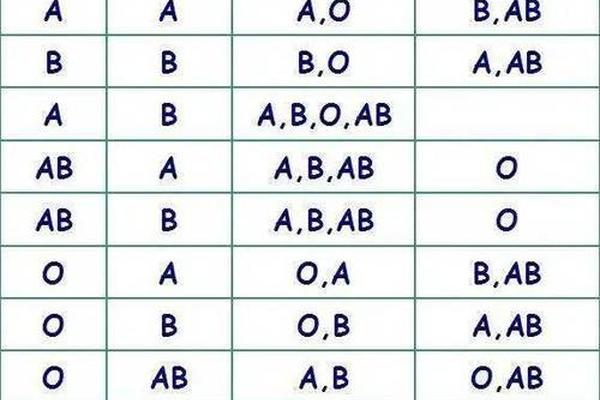

ABO血型系统由9号染色体上的基因调控,O型血的形成源于基因突变导致的糖基转移酶功能缺失。这类个体的红细胞表面缺乏A和B抗原,但血清中天然存在抗A和抗B的IgM抗体,这种抗体的产生始于出生后3-6个月,通过接触环境中类似抗原结构的微生物多糖逐步形成。值得注意的是,抗A抗体包含IgM和IgG两种亚型,其中IgM因分子量较大无法通过胎盘屏障,而IgG亚型在妊娠期间可能引发胎儿溶血。

从抗原抗体反应机制分析,抗A抗体通过识别红细胞表面α-N-乙酰半乳糖胺抗原决定簇产生凝集反应。标准抗A血清的制备需要满足特异性、效价(≥1:128)、亲和力(15秒内出现凝集)等多重指标,实验室常采用试管法或微柱凝胶技术进行检测,其中试管法通过观察凝集强度分级(1+至4+)实现半定量分析。

二、抗A抗体的正常范围界定

健康成人抗A效价的正常阈值存在检测方法差异。玻片法的判定标准为效价≤1:64,而灵敏度更高的试管法则将安全范围扩展至1:128。这种差异源于不同检测体系对弱凝集反应的识别能力,例如玻片法可能漏检混合视野凝集现象,而离心后的试管法可识别≥1%的抗原抗体反应。

对于O型血孕妇,抗A IgG抗体监测具有特殊临床意义。妊娠16周起需定期检测抗体效价,当效价突破1:64时,胎儿发生ABO溶血风险显著升高。研究显示,效价达1:256时胎儿贫血发生率增加3.8倍,此时需启动中药干预(如茵陈蒿汤)或免疫球蛋白治疗。值得注意的是,约15%的初产妇在无干预情况下抗体效价可自然回落,提示动态监测的重要性。

三、临床应用的多元场景

在输血医学领域,O型血作为"万能供体"的地位正被重新审视。虽然O型红细胞缺乏A/B抗原,但血清中的抗A抗体可能引发受血者溶血反应。现行指南规定O型血浆仅能输注给O型患者,而洗涤红细胞可放宽至其他血型,这种区别处理正是基于抗体效价的动态变化。最新研究建议,当抗A效价>1:32时,供体血浆应禁止跨血型使用。

围产期管理中,母胎血型不合引发的溶血性疾病防治体系日趋完善。通过孕早期抗体筛查、中期效价监测、晚期胎儿脐血流检测的三级预防模式,可使严重溶血发生率降低至0.3%以下。典型案例显示,抗A效价1:128的孕妇经中西医结合治疗,新生儿黄疸峰值可从342μmol/L降至205μmol/L。

四、影响效价波动的生物因素

个体差异对抗体水平的影响远超预期。新生儿期抗体尚未完全形成,6月龄时效价可达成人水平的60%,而70岁以上老年人因免疫功能衰退,效价可能下降40%-50%。疾病状态如淋巴瘤患者可出现抗体消失现象,这与B细胞功能抑制直接相关。基因多态性导致约0.3%人群表现为A亚型(如A3、Ax),这类个体的抗A效价检测需要特殊吸收放散试验。

环境因素与抗体动态的关联研究取得新进展。肠道菌群分析显示,拟杆菌门丰度与抗A效价呈正相关(r=0.42,p<0.01),这为通过益生菌调控抗体水平提供了理论依据。季节波动研究则发现冬季抗体效价比夏季平均升高1.2个滴度,可能与呼吸道感染频发刺激免疫系统有关。

五、技术演进与标准革新

传统血清学检测正在向分子诊断转型。CN107014992A专利揭示的KLH偶联抗原检测法,可实现0.1μg/mL的检测灵敏度,较传统方法提高两个数量级。质谱流式细胞术的应用,使得同时检测IgG各亚类(IgG1-IgG4)成为可能,这对评估抗体致病性具有革命性意义。

国际标准体系的融合仍面临挑战。欧洲血库联盟将抗A效价安全阈值设定为1:64,而美国FDA采用1:128标准,这种差异导致8%的跨国输血存在兼容风险。我国最新《临床输血技术规范》(2024版)创新性引入动态风险评估模型,综合考虑效价水平、临床指征和患者免疫状态,实现个性化输血管理。

当前研究尚未完全阐明抗体产生的表观遗传调控机制,未来需加强跨组学研究。基于20万例样本的全基因组关联分析发现,HLA-DQB1基因多态性与抗A效价密切相关(p=7×10^-9),这为预测个体抗体反应提供了新方向。随着单细胞测序技术的突破,科学家已能在单个B细胞水平解析抗体产生轨迹,这项技术有望在5年内进入临床转化阶段。建立覆盖全生命周期的抗体动态图谱,将成为精准医疗时代血型研究的重要命题。