血型与婚恋:科学视角下的理性探讨

血型作为人类生理特征的一部分,长期被赋予神秘色彩。从婚姻禁忌到“贵族血”的称号,围绕血型的讨论常游走在科学与文化之间。当A型血与B型血的人相恋,是否需因血型差异而犹豫?AB型血为何被称为“贵族血”?本文将从遗传学、医学、社会文化等多维度展开分析,揭示血型背后的真相。

一、血型与婚姻的科学基础

法律与医学的界限

根据我国法律,婚姻的唯一血型限制是“禁止近亲结婚”,从未将不同血型纳入禁止范畴。医学上,血型差异可能引发的风险主要与新生儿溶血症相关,但此问题并非普遍存在。例如,当母亲为O型血且胎儿为A/B型时,可能因血型抗体引发溶血反应。A型与B型血的人结合,若双方均非O型,胎儿溶血症的风险极低。血型差异本身并不构成婚姻障碍,真正需警惕的是特定组合下的医学风险。

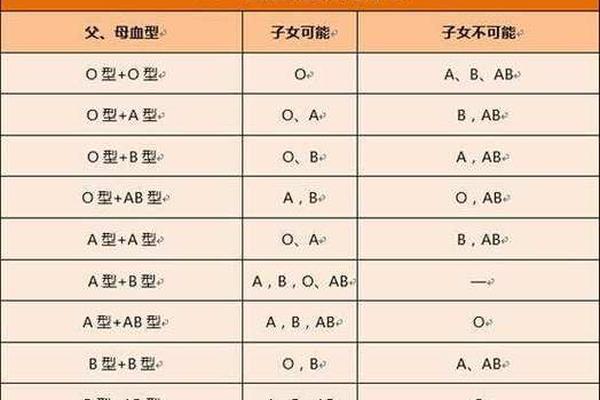

遗传与适配性

从遗传学角度看,A型与B型血父母可能生育出A、B、AB或O型血的子女。这种多样性源于ABO血型系统的显隐性遗传规律:A和B为显性基因,O为隐性基因。例如,若父母基因型为AO(A型)与BO(B型),子女可能携带OO基因组合而表现为O型血。可见,血型差异是正常遗传现象,与后代健康无必然关联。

二、AB型血的“贵族”标签溯源

稀有性与输血特性

AB型血被称为“贵族血”,首要原因在于其全球占比仅约9%的稀有性。AB型血在输血医学中具有特殊地位:其红细胞表面同时携带A、B抗原,血浆中无抗A/B抗体,因此可接受所有血型的红细胞输入(紧急情况下),被称为“万能受血者”。这种生理特性在医疗资源匮乏时凸显优势,但需注意仅限红细胞输注,血浆仍需同型匹配。

文化建构与认知偏差

20世纪初日本学者提出的“血型人格理论”,将AB型血描述为理性、复杂的代表,进一步强化其“贵族”印象。尽管该理论缺乏科学依据,却在东亚文化中广泛传播,甚至影响婚恋选择。社会心理学研究指出,人们对稀有事物的推崇心理,加剧了AB型血的神秘化。实际上,AB型血与性格、社会地位并无关联,其“贵族”称号更多是文化符号的产物。

三、AB型血的医学争议与真相

健康风险的辩证看待

部分研究指出AB型血可能与某些疾病存在弱相关性,如心血管疾病风险略高、消化系统敏感等。这些结论多基于统计学关联,尚未明确机制。例如,AB型血人群的凝血功能异常倾向,可能与特定基因位点相关,但个体差异远大于血型影响。医学界普遍认为,生活方式、环境因素对健康的影响远超血型。

输血医学的实践意义

AB型血的“万能受血”特性在急救中价值显著,但其稀有性也带来挑战。临床数据显示,AB型血库存常低于其他血型,导致紧急情况下供血紧张。AB型血人群更需积极参与无偿献血,建立互助机制。近年来,基因检测技术的进步使得精准化输血成为可能,未来或能通过人工合成血液缓解血型依赖问题。

四、超越血型的社会观念反思

婚恋选择中的科学理性

部分人因担忧血型不合而回避婚恋,本质是对医学知识的误解。例如,A型与B型血夫妻的子女溶血症概率极低,真正需警惕的是O型血女性与A/B/AB型男性的组合。婚前医学检查可有效评估风险,孕期抗体监测与新生儿蓝光治疗等技术已能妥善应对溶血症。将血型作为婚恋决定因素,无异于因噎废食。

文化符号的解构与重建

血型文化的流行反映人类对简化认知的渴望,但过度依赖会导致偏见。例如,职场中“B型血散漫”“AB型孤僻”等刻板印象,可能造成不公平评价。科学教育应强调血型的生理本质,剥离其被附加的社会属性。正如输血科专家呼吁:献血者的奉献精神比血型更能体现人性光辉。

血型差异是自然演化的结果,既非婚姻障碍,亦非身份象征。A型与B型血人群可放心结合,AB型血的“贵族”标签则应理性看待。未来研究需进一步厘清血型与健康的微弱关联,并通过科普消除公众误解。在婚恋与社交中,与其纠结血型命理,不如关注价值观契合与情感投入——毕竟,爱的化学反应远比血型复杂得多。