血型相配问题在医学和社会文化中始终占据重要地位。无论是输血治疗的安全性,还是婚育家庭的健康规划,血型系统的复杂性都要求人们以科学的态度理解其规律。本文以A型与B型血的相配性为切入点,重点探讨B型血女性与B型血男性结合的医学可行性,并结合输血原则、生育风险、社会观念等多维度展开分析,旨在为公众提供基于医学证据的指导。

一、输血医学中的ABO相配规律

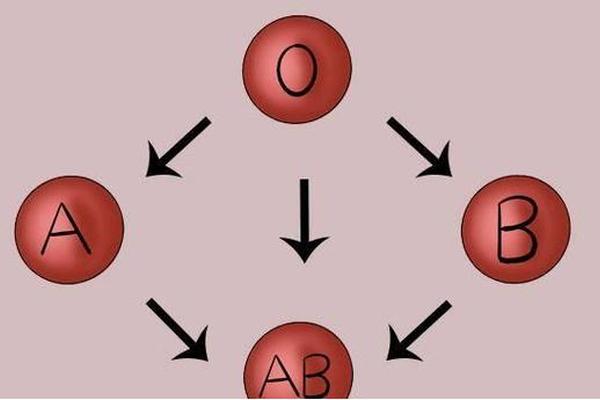

在ABO血型系统中,A型、B型、AB型和O型的抗原与抗体分布决定了输血相容性。A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中含抗B抗体;B型血则携带B抗原和抗A抗体;AB型血因同时含A、B抗原而无抗体;O型血则缺乏抗原但含有抗A和抗B抗体。输血时需遵循“供血者红细胞不被受血者血浆抗体破坏”的核心原则。

对于A型与B型血的直接输血,由于两者血浆中分别存在抗B和抗A抗体,若未经配型直接输注,会导致严重的溶血反应,甚至危及生命。例如,A型血患者若输入B型血,其血浆中的抗B抗体会攻击供血者的B抗原红细胞,引发凝血、肾功能衰竭等并发症。临床输血严格规定同型输注为第一选择,仅在紧急情况下允许O型作为“万能供血者”或AB型作为“万能受血者”,但需控制输注量和速度,避免抗体浓度过高引发风险。

二、B型夫妻的生育安全分析

从ABO血型系统来看,B型血女性与B型血男性结合时,胎儿血型通常为B型或O型(若父母携带隐性O基因)。由于母婴ABO血型一致,不会因抗原差异引发抗体反应,因此ABO溶血风险极低。这与O型血女性与非O型配偶结合时的高风险形成鲜明对比——O型母亲可能因胎儿继承父亲的A/B抗原而产生抗体,导致新生儿溶血。

生育安全还需考虑Rh血型系统。若B型女性为Rh阴性(俗称“熊猫血”),而配偶为Rh阳性,胎儿可能继承Rh阳性基因,导致母体产生抗D抗体,威胁后续妊娠。但若夫妻双方均为Rh阴性,则无此风险。B型夫妻在备孕时需通过血型检测明确Rh状态,必要时进行产前抗体监测和干预。

三、社会文化中的血型迷思

尽管医学已明确血型与健康的关系,但社会文化中仍存在“血型决定性格”等伪科学观点。例如,部分人认为B型血者“自由散漫”,A型血者“严谨保守”,并以此作为婚恋选择的依据。此类观念源于20世纪初日本学者提出的“血型人格理论”,但现代遗传学和心理学研究均表明,性格由遗传、环境、教育等多因素共同塑造,与血型无直接关联。

对B型夫妻而言,此类迷思可能导致不必要的心理负担。例如,担心“同血型结合影响后代健康”或“性格冲突”。实际上,医学上并无证据支持血型与生育能力或家庭关系的相关性,反而过度关注非科学因素可能掩盖真正的健康问题,如遗传疾病或慢性病风险。

四、医学建议与未来方向

针对血型相配问题,医学界强调以下实践原则:

1. 输血安全:始终优先选择同型血,异型输血仅限紧急情况,且需严格进行交叉配血试验;

2. 生育规划:所有夫妻(无论血型)应在孕前检测ABO及Rh血型,高风险人群(如O型或Rh阴性女性)需加强孕期抗体监测;

3. 科学认知:普及血型系统的生物学原理,破除文化偏见,避免以血型作为婚育决策的唯一依据。

未来研究可进一步探索其他血型系统(如MN、Kell等)对健康的影响,或开发更精准的溶血风险预测模型。针对稀有血型人群的血液储备和基因治疗技术,也将成为保障输血安全的重要方向。

血型相配的本质是抗原与抗体的生物相容性问题,而非宿命论式的“匹配度”判断。B型血夫妻在生育中具有ABO系统的天然安全性,但仍需关注Rh血型及其他潜在健康因素。通过科学检测、规范医疗干预和理性认知,公众可有效规避风险,实现健康婚育与医疗安全。血型不应成为人际关系的桎梏,而应作为一项生命科学知识,服务于更优质的生活选择。