人类血液中ABO抗原的分布是决定个体血型的关键,其鉴定原理基于抗原-抗体特异性结合的免疫学规律。在血型鉴定实验中,O型血因缺乏A、B抗原而呈现独特的反应模式:红细胞在抗A、抗B标准血清中均不产生凝集,但血清中存在抗A和抗B抗体。这一现象不仅体现了免疫系统的精密调控,也为输血医学提供了基础依据。例如,在临床实践中,O型血常被视为“万能供血者”,但其生物学机制与实验检测结果之间的关联仍需通过系统性实验验证。

O型血抗原缺失的分子机制

O型血的红细胞表面仅存在H抗原,而H抗原是A、B抗原合成的前体物质。基因层面上,O型个体的ABO基因位点为纯合隐性(ii型),无法编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶或α-1,3-半乳糖转移酶,导致A、B抗原无法形成。这种遗传特性在血型鉴定实验中表现为:当O型红细胞与抗A或抗B单克隆抗体反应时,因缺乏对应抗原,无法形成抗原-抗体复合物,显微镜下呈现均匀分布状态。

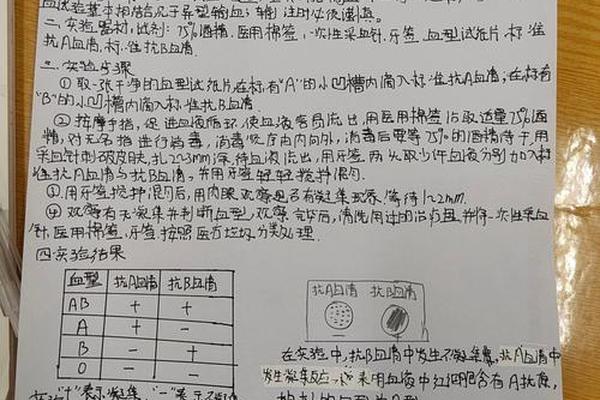

值得注意的是,H抗原的表达强度可能影响实验结果的判定。部分亚型(如Oh型,即孟买型)因H抗原完全缺失,可能被误判为O型,需通过唾液血型物质检测或分子生物学方法进一步确认。常规玻片法实验中需结合反向定型(检测血清抗体)以提高准确性,例如O型血清应与A、B型标准红细胞发生凝集反应。

实验方法对结果判读的影响

在血型鉴定中,玻片法与试管法的灵敏度差异显著。玻片法依赖肉眼观察凝集现象,适用于大规模筛查,但其分辨率有限,可能漏检弱凝集反应。例如,当O型样本因操作污染混入微量A型红细胞时,玻片法可能无法识别异常凝集颗粒。而试管法通过离心加速抗原-抗体结合,可检测到低至1%的抗原表达,更适合新生儿或免疫缺陷患者的血型鉴定。

凝胶微柱技术的引入进一步提升了检测精度。该方法将抗A、抗B抗体固定于凝胶介质中,通过离心力使红细胞与抗体接触。O型红细胞因无抗原结合,会沉降至管底形成致密细胞层,而其他血型则因凝集滞留在凝胶上层。这种可视化差异使结果判读更具客观性,尤其适用于自动化检测场景。但需注意,溶血样本可能干扰凝胶层析过程,需配合抗人球蛋白试验进行验证。

临床误判风险与质量控制

尽管O型血鉴定原理明确,实际工作中仍存在15%的误判风险。疾病状态可能改变血型表型:例如白血病患者因造血功能异常导致H抗原表达减弱,正定型可能呈现假阴性,需结合分子检测(如PCR-SSP)确认基因型。大量输液导致的血液稀释可能使抗体效价降低,此时反向定型结果可能不符合理论预期,需延迟至输液结束24小时后复检。

实验室质量控制体系对结果可靠性至关重要。标准血清需满足效价≥1:128、亲和力≤15秒等参数要求,每批次需进行阴阳性对照测试。对于疑难样本,应采用三步确认法:重复正反定型、增加O型对照、进行吸收放散试验。例如,某B3亚型孕妇案例中,通过基因测序发现695位点突变,最终修正了血清学检测的初步结论,这提示分子生物学技术将成为未来血型鉴定的重要补充手段。

应用拓展与未来研究方向

O型血的特殊生物学性质正在催生新技术突破。东南大学团队通过酶工程技术成功去除A型红细胞表面抗原,使其获得类O型特征,该成果为缓解血液短缺提供了新思路。在法医学领域,O型个体的H抗原多态性可用于个体识别,其STR基因座分布特征比ABO系统更具鉴别力,但需建立区域性基因频率数据库以提高匹配精度。

未来研究应聚焦于三个方向:一是开发纳米级抗原检测芯片,实现微量样本的快速分析;二是探索CRISPR基因编辑技术在人工O型血制备中的应用;三是建立跨种族H抗原变异图谱,为精准输血提供数据支持。针对O型血人群抗A/B抗体的动态监测,可能为器官移植免疫耐受研究开辟新路径。

血型鉴定实验从表面看是简单的抗原-抗体反应观察,实则蕴含着复杂的免疫遗传学机制。O型血的特殊性既体现了生物进化的保守性,也揭示了血液免疫系统的精巧平衡。随着分子检测技术的普及,传统血清学方法正从定性判断向定量分析演进,这对提升输血安全、拓展血型应用具有重要意义。建议医疗机构建立血型数据动态追踪系统,将基因检测纳入高危患者筛查常规,同时加强检测人员对血型亚型的识别训练,从而在多维度上筑牢血液安全防线。