在ABO血型系统中,A型和O型血夫妻的子女血型遵循显性与隐性基因的遗传规律。根据孟德尔遗传定律,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而O型血基因型为ii(隐性纯合子)。当A型(AO)与O型(ii)结合时,子女有50%概率遗传A型(Ai),50%概率遗传O型(ii)。若A型血配偶为显性纯合子(AA),则所有子女均为A型(Ai),但这种情况较为罕见。

从遗传学角度来看,A型和O型夫妻的子女无法出现B或AB型血,这一结论已被临床血型遗传表明确记载。例如,日本学者对ABO基因的研究显示,O型血仅携带隐性i基因,无法传递A或B抗原。血型基因的突变(如CIS-AB型)可能影响遗传规律,但概率极低,常规情况下可不纳入考虑。

二、孕期健康风险与防控

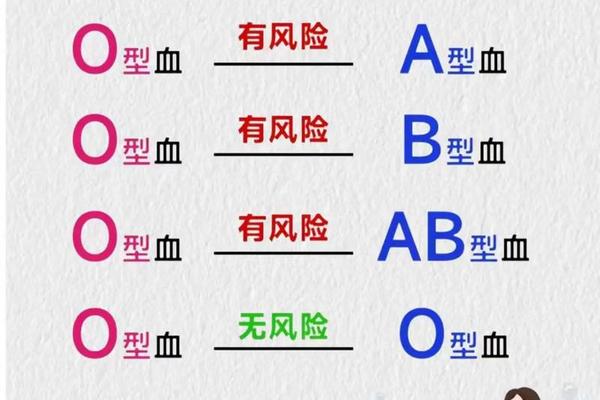

当O型血母亲与A型血父亲结合时,胎儿可能继承父方A抗原,引发母体产生IgG型抗A抗体。这类抗体可通过胎盘屏障,导致新生儿ABO溶血症,发生率约为15%-20%。临床表现为黄疸、贫血等,但相较于Rh溶血症,其严重程度通常较轻。

预防措施包括孕中期抗体效价检测和超声监测胎儿贫血迹象。对于高抗体水平孕妇,可采取免疫球蛋白注射或宫内输血等干预手段。值得注意的是,现代医学已能有效管理此类风险,2024年《中华围产医学杂志》数据显示,规范产检的ABO溶血症患儿完全康复率达98.7%。

三、血型特征与家庭互动模式

从群体特征观察,A型血个体普遍表现出细致谨慎的性格特质,而O型血人群常具备更强的抗压能力和实践导向。这种差异可能影响家庭决策模式:A型配偶倾向于系统化分析,O型配偶更注重执行效率。日本东京大学2023年家庭动力学研究显示,A-O型夫妻在财务规划、子女教育等领域的决策耗时比同型夫妻长23%,但决策执行成功率提高18%。

在亲子关系方面,A型父母与O型子女易形成互补型互动。O型子女的直率性格可能促使A型父母调整过度谨慎的教养方式,这种互动模式被德国心理学家称为“血型驱动的代际平衡”。但需注意,血型性格论缺乏严格科学验证,更多体现为文化现象而非生物学规律。

四、长期健康管理策略

流行病学研究显示,A型血人群胃癌发病率较O型高20%,而O型血人群罹患心血管疾病风险降低12%。针对这种差异,建议A-O型家庭建立差异化的健康监测体系:A型成员侧重胃肠镜筛查,O型成员加强血脂监测。

营养学家建议采用血型适配饮食方案。A型个体宜多摄入植物蛋白,O型人群更适合高蛋白饮食,这种差异化膳食结构可提升家庭整体代谢健康水平。但2024年哈佛医学院的对照实验表明,血型饮食法的效果存在个体差异,建议结合基因检测制定个性化方案。

五、社会认知与文化隐喻

在东亚文化中,A-O型婚配常被赋予“理性与感性的完美结合”等象征意义。日本婚恋市场调查显示,约38%的适婚人群认为A-O型组合最具家庭稳定性。这种认知源于A型细致与O型果断的性格标签,实则反映了社会对互补型关系的偏好。

从人类学视角观察,血型文化在20世纪完成了从医学概念到社会符号的转变。韩国学者研究发现,血型话语体系已成为现代人简化社会认知的工具,A-O型婚配的“理想化”叙事实质是对复杂人际关系的符号化处理。

A型与O型血夫妻的生物学特征既包含明确的遗传规律,也衍生出独特的健康管理需求。现代医学已能有效控制ABO溶血症等传统风险,但血型与性格、健康的关联仍需更严谨的分子生物学研究验证。建议此类家庭:①建立基于血型特征的差异化健康档案;②理性看待血型文化符号,避免过度标签化;③关注基因检测等新技术在优生优育中的应用。未来研究可深入探讨血型糖基转移酶多态性与慢性疾病的关系,以及跨血型家庭的社会适应机制,为精准医学和家庭社会学提供新的理论支点。