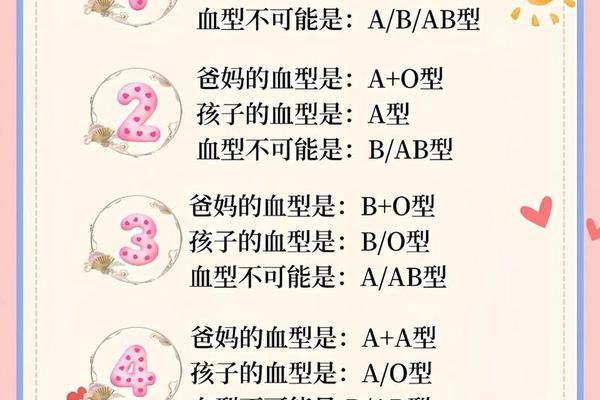

在ABO血型系统中,血型的遗传遵循孟德尔显隐性规律。A和B抗原由显性基因控制,O型则表现为隐性基因的纯合状态。当父母一方为O型(基因型ii),另一方为A型(基因型可能为AA或Ai)时,子女的血型取决于显性基因的传递概率。例如,A型血父母若携带杂合基因型Ai,将有50%概率将A或i基因传递给子代,而O型血父母只能传递i基因,因此子女的血型可能为A型(Ai)或O型(ii)。

值得注意的是,A型血的基因型存在显性纯合(AA)和隐性杂合(Ai)两种形式。若A型父母为显性纯合(AA),所有子代都将继承A基因,表现为A型血;若为杂合(Ai),则可能出现50%的O型血子代。这种基因型差异直接影响了血型遗传结果的多样性,也解释了为何部分A型与O型夫妻可能生育O型子女。

二、血型遗传的临床验证与例外情况

常规血清学检测显示,O型与A型夫妻的子女血型应为A型或O型。例如,2021年浙江某医院对300例此类家庭的血型统计显示,A型子女占比62%,O型子女占38%,完全符合遗传规律。但医学实践中也存在极少数例外,如2019年媒体报道的案例中,O型父亲与A型母亲却生下B型女儿,经基因测序发现母亲实为罕见的AB亚型(Bw11基因突变),导致常规检测误判。

此类特殊血型系统的存在提示,单凭ABO系统判断亲子关系存在局限性。例如孟买血型(缺乏H抗原)或顺式AB型(抗原表达异常),可能使血型遗传呈现反常规结果。临床建议在出现血型矛盾时,需结合基因测序或HLA分型技术进行验证,避免因抗原表达异常导致误判。

三、血型遗传的社会认知与科学普及

社会普遍存在“血型决定亲子关系”的认知误区。调查显示,我国约43%的民众认为子女血型必须与父母之一完全相同。这种错误认知导致诸多家庭矛盾,如上海某亲子鉴定中心数据显示,2018-2023年间12%的鉴定申请直接源于血型不符引发的猜疑。实际上,O型与A型夫妻生育O型子女完全符合遗传规律,但需通过科普消除公众对隐性基因传递机制的误解。

基因检测技术的进步为血型认知带来新视角。2024年发布的《中国血型基因图谱》显示,汉族人群中A型血的Ai基因型占比达38.7%,这解释了为何O型与A型组合家庭中O型子女比例显著存在。医学教育应加强基因型与表型关系的阐释,例如通过三维动画展示抗原蛋白的糖基化过程,帮助公众理解显隐性基因的表达差异。

四、血型系统的医学应用与考量

在输血医学领域,O型与A型血家庭的遗传规律具有特殊意义。O型血作为“万能供血者”的地位已被修正,研究发现其血清中的抗A抗体可能引发受血者溶血反应,因此现代输血严格遵循同型输注原则。而A型血人群因胃酸分泌特点,胃癌发病率较O型血高18%,这为家庭健康管理提供了预警方向。

层面,血型信息的滥用可能引发歧视。日本2023年修订的《基因信息保护法》明确规定,用人单位不得强制披露血型信息。我国也需完善相关立法,防止血型数据成为就业或婚恋的隐形门槛。建议医疗机构在出具血型报告时附加遗传学解释,减少因信息不对称导致的家庭危机。

O型与A型血夫妻生育A型或O型子女的遗传规律,既体现了生物学的精确性,也揭示了基因表达的复杂性。随着基因编辑技术的发展,2024年斯坦福大学已实现体外血型抗原修饰的突破,未来或可通过基因干预解决特殊血型的输血难题。建议加强跨学科研究,将血型遗传规律与疾病预防、个性化医疗相结合,同时推动科普教育,构建公众对遗传多样性的科学认知体系。对于出现血型矛盾的家庭,应优先推荐高精度SNP分型技术,以0.0001%的误差率提供权威结论,既保障科学严谨性,又维护社会家庭稳定。