在ABO血型系统中,血型由红细胞表面抗原决定,遗传遵循孟德尔定律。根据网页1和网页24的研究,A型血的基因型可能是AA或AO,而O型血只能是OO基因型。当父亲为O型(OO)、母亲为A型时,父亲只能传递O基因,母亲则可能传递A或O基因(若其基因型为AO)或仅传递A基因(若为AA)。

从显隐性关系来看,A抗原为显性表达,O为隐性。这意味着孩子若获得母亲的A基因,则表现为A型血;若获得O基因(仅当母亲为AO型时),则表现为O型血。网页48的基因学分析指出,这一过程涉及9号染色体上的ABO基因位点,其产物为催化抗原合成的糖基转移酶。

值得注意的是,基因型的组合概率决定了血型分布。如网页45所述,若母亲为AO型(概率约80%),孩子有50%概率继承A基因(A型),50%概率继承O基因(O型);若母亲为AA型(约20%),孩子将100%为A型。

二、血型组合的临床概率

统计学数据显示,A型与O型父母生育的子女中,约75%为A型,25%为O型。这一结论源自网页47的基因型组合计算:当母亲为AO型时,父方OO基因与母方A/O基因组合,形成AO(A型)或OO(O型);若母亲为AA型,所有组合均为AO(A型)。

临床实践中存在例外情况。如网页19报道的案例显示,极少数情况下母亲可能携带AB亚型基因(如Bw11),导致血清学检测误判为A型,此时子女可能呈现B型血。此类特殊血型需通过基因测序确认,常规检测无法识别。

网页64提到,当父母存在Rh血型差异(如母亲为Rh阴性)时,可能引发新生儿溶血风险,但该风险独立于ABO系统,需通过产前抗体筛查进行预防。

三、溶血症的关联与预防

ABO溶血症主要发生于母体为O型而胎儿为A/B型的情况。然而如网页4和网页45所述,当母亲为A型时,其血清中天然存在抗B抗体,若胎儿为B型(需父亲携带B基因)才可能引发溶血。因此A+O型组合的溶血风险极低,常规产检中无需特殊干预。

但需警惕亚型引发的误判。例如网页19中提到的ABw亚型母亲,其B抗原表达微弱,易被误诊为A型,若胎儿遗传其Bw基因可能引发溶血反应。此类病例需通过基因检测与抗体效价监测进行管理。

预防措施包括:孕20周进行抗体效价检测,高浓度抗体需采用免疫球蛋白治疗;分娩后监测新生儿胆红素水平,必要时采用蓝光疗法或换血治疗。

四、社会认知与科学验证

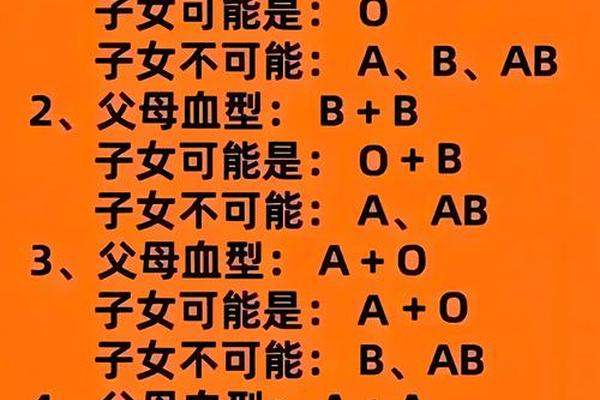

公众对血型遗传存在诸多误解,例如认为A+O型可能生育AB型子女。网页59明确指出,这种组合在常规遗传学框架下绝无可能,若出现需考虑检测误差或基因突变。网页27的血型遗传表显示,A+O型子女只能为A或O型,彻底否定了AB型的可能性。

现代技术已能精准解析血型遗传机制。如网页34和41介绍的鸿蒙血型计算器,通过输入父母基因型可模拟数万次遗传组合,其算法基于ABO基因显隐性规律,计算结果与临床数据高度吻合。

五、研究展望与社会意义

当前研究正向分子层面深入。网页48提到,科学家正在绘制ABO基因的全长序列图谱,以期发现新的亚型变异。基因编辑技术(如CRISPR)在动物实验中已实现血型转换,未来或可应用于解决临床输血难题。

从公共卫生角度看,完善血型数据库至关重要。我国ABO血型分布存在地域差异,如华南地区O型占比达46%,而华北仅38%。建立区域性血型档案库,有助于优化血源调配和溶血风险评估体系。

A型与O型父母的血型遗传遵循严格的生物学规律,子女血型仅限于A或O型,概率分布由基因型组合决定。尽管存在亚型变异等特例,但通过基因检测和产前筛查可有效识别风险。随着基因技术的发展,血型研究正从表型描述转向分子机制解析,这不仅深化了人类对遗传规律的理解,更为临床医学提供了精准化诊疗依据。建议育龄夫妇在孕前进行血型基因检测,特别是存在Rh阴性或特殊亚型时,需制定个性化孕期管理方案。