人类对血型的认知始于20世纪初,奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳通过血清实验发现ABO血型系统,揭示了血液的遗传密码。这一系统以显性与隐性基因的复杂互动为核心,其中A、B为显性基因,O为隐性基因。这种显隐关系不仅决定了红细胞表面抗原的表达,还影响着输血安全、亲子鉴定甚至疾病易感性。理解血型的显隐性机制,是解开生命遗传奥秘的关键钥匙。

血型遗传的基因基础

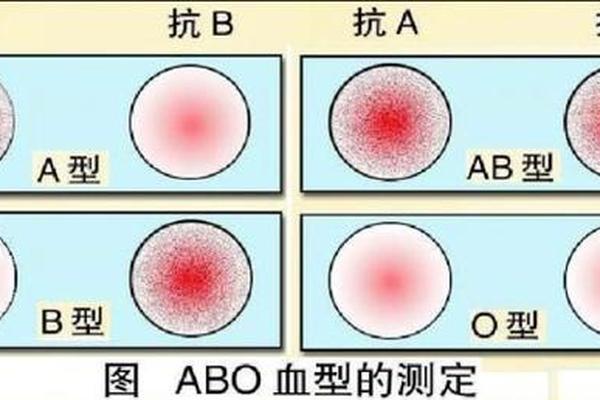

ABO血型系统的核心在于三个等位基因:IA(A抗原基因)、IB(B抗原基因)和i(无抗原基因)。IA与IB对i呈显性,这意味着当IA或IB与i组合时,显性基因将主导血型表现。例如,IAi基因型表现为A型血,IBi表现为B型血,而ii则表现为O型血。

基因的显隐性关系进一步体现在共显性现象中。当IA与IB同时存在时,两者互不掩盖,红细胞表面同时表达A和B抗原,形成AB型血。这种共显性打破了传统显隐性模型的单一性,展现了遗传机制的复杂性。值得注意的是,A型和B型血本身还存在亚型(如A1/A2),其抗原表达强度与基因拷贝数相关,进一步扩展了显隐性规律的多样性。

显隐规则的生物学证据

血清学研究为显隐性关系提供了直接证据。A型血个体的血清中天然存在抗B抗体,B型血则含抗A抗体,而O型血同时具备抗A和抗B抗体。这种抗体分布规律与抗原表达密切相关——显性基因的存在抑制了对应抗体的产生。

基因层面的实验数据同样支持这一模型。通过PCR-SSP(序列特异性引物PCR)技术检测发现,A型血人群中约60%携带IAi杂合基因型,其余为IAIA纯合型;而O型血必须为ii纯合型,这解释了为何O型父母只能生育O型子女。2022年中国输血行业发展报告指出,基因检测技术已能精准识别超过30种ABO亚型,显隐性规律的分子基础得到全面验证。

特殊案例对显隐理论的挑战

孟买血型的发现揭示了显隐性规律的边界条件。这类罕见血型因H基因突变导致H抗原缺失,即便携带IA或IB基因,也无法形成A/B抗原,血清学检测呈现伪O型特征。例如,某案例中B型父亲与"O型"母亲(实为孟买血型携带IA基因)生育出A型子女,这正是隐性H基因缺陷覆盖显性A基因表达的典型案例。

顺式AB血型则展现了基因结构的特殊性。该血型的A、B抗原基因位于同一条染色体,打破常规的等位基因分离规律,导致AB型与O型父母可能生育出AB型后代。这类变异约占AB型人群的0.03%,提示显隐性规律需结合染色体结构综合理解。

显隐规律在医学实践中的应用

在输血医学领域,显隐性规律指导着血液安全策略。传统认为O型是"万能供血者",但因O型血浆含抗A/B抗体,大量输注仍可能引发溶血反应。现代输血指南强调,紧急情况下仅可使用O型红细胞成分,而非全血。对于孟买血型患者,显性基因的"隐形"特性使其只能接受同型血液,这类人群需提前冻存自体血液以应对手术需求。

亲子鉴定领域曾广泛依赖血型排除法,但特殊血型的出现降低了其可靠性。2005-2020年中国司法鉴定数据显示,约0.12%的亲子争议案例涉及血型遗传异常,此时必须依赖DNASTR检测才能得出准确结论。这提示显隐性规律的应用需结合现代分子检测技术。

未来研究方向与挑战

当前研究正朝着两个维度深化:其一是完善稀有血型数据库,通过NGS(下一代测序技术)构建中国人群ABO基因多态性图谱,现已收录87种罕见变异;其二是探索显隐性基因的表观遗传调控,如DNA甲基化对IA基因表达的抑制作用,这可能解释部分亚型抗原弱表达现象。

临床应用层面,开发快速鉴别孟买血型的床旁检测设备成为迫切需求。2024年日本学者尝试将CRISPR技术与侧流层析结合,可在15分钟内识别H基因突变,该技术有望改写急诊输血策略。这些进展表明,血型显隐性规律的研究已进入精准医学的新纪元。

ABO血型系统的显隐性遗传规律,是连接基因型与表型的经典范例。从孟德尔定律的简单诠释,到孟买血型对理论框架的突破,这一领域持续推动着医学技术的革新。随着基因编辑与单细胞测序技术的发展,人类或将揭示更多隐藏在显隐性关系背后的调控密码。对于临床工作者,既要尊重显隐性规律的基础地位,又需警惕特殊案例的复杂性——唯有将血清学检测与分子诊断相结合,才能真正实现精准医疗的终极目标。