在医学语境中,“A+血型”常被简称为“A型血”,但这一表述可能掩盖了血型分类的复杂性。实际上,A+血型是ABO血型系统与Rh血型系统交叉分类的结果——它既属于ABO系统中的A型,又属于Rh系统中的阳性血型。这种双重分类源于人类对血液抗原的认知深化:1900年奥地利学者兰德施泰纳发现ABO系统后,1940年科学家又在恒河猴红细胞中发现了Rh因子,形成了现代输血医学的基石。

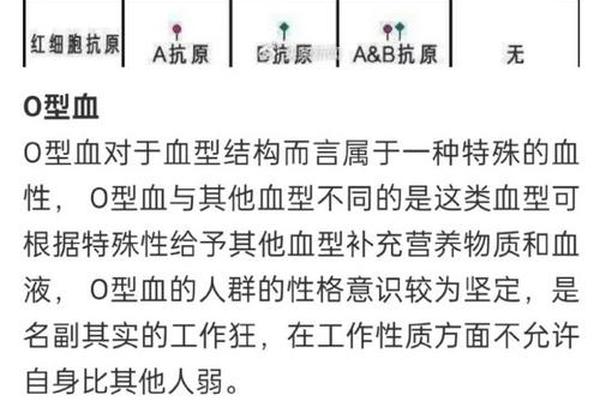

ABO血型系统通过红细胞表面的A、B抗原划分四类,而Rh系统则以D抗原的存在与否定义阴阳性。当这两个系统叠加时,A型血可进一步细分为A+(含D抗原)和A-(不含D抗原)。全球约35%的亚洲人口属于A型,其中A+占绝对主导地位,这与遗传选择和环境适应密切相关。值得注意的是,Rh阴性血型在中国仅占0.3%-0.5%,这类“熊猫血”的稀缺性凸显了精准分型的必要性。

抗原差异引发的临床风险

A+血型的临床特殊性体现在抗原的复合特征上。其红细胞表面不仅携带ABO系统的A抗原,还具备Rh系统的D抗原。这种双重抗原结构在输血时可能引发双重风险:若将A+血液误输给A-患者,Rh阴性受血者体内可能产生抗D抗体,导致迟发性溶血反应。这种现象在妊娠期更为危险,Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘刺激母体产生抗体,引发新生儿溶血病。

输血医学中的亚型问题进一步增加了复杂性。A型血内部存在A1、A2等亚型,其中A2型血清含有抗A1抗体。实验室数据显示,约1%-8%的A型人群属于A2亚型,当A1型供血者的红细胞输入A2型患者体内时,可能触发急性溶血反应。这解释了为何现代输血要求严格的交叉配型,即使是相同ABO血型的个体间输血,仍需进行亚型检测。

遗传密码中的血型图谱

从遗传学视角观察,A+血型的形成受9号染色体ABO基因和1号染色体RHD基因共同调控。ABO基因的显性等位基因IA指导合成A抗原转移酶,而RHD基因的存在决定了D抗原的表达。这种遗传机制导致血型呈现显性遗传特征:父母若分别为A+(IAi,D+)和O+(ii,D+),子女有50%概率继承A+血型,但不会出现AB型后代。

群体遗传学研究揭示了有趣的地域差异。在西亚的阿塞拜疆,A+血型占比高达46%,远超全球平均水平,这可能与古代丝绸之路带来的基因交流有关。而中国北方汉族人群中,A+血型比例(28.5%)显著高于南方(21.7%),这种梯度分布反映了气候选择压力对血型分布的影响。分子人类学研究还发现,尼安德特人基因中保留的ABO系统片段,暗示着血型进化与传染病抵抗力的深层关联。

认知误区与科学应对

公众对A+血型存在显著认知偏差。调查显示,67%的非医学从业者认为“A+可直接输给所有A型患者”,忽视了Rh系统的重要性。这种误区源于历史语境中的简化表述——在Rh系统发现前,医学界仅关注ABO相容性,导致“同型输血绝对安全”的观念根深蒂固。实际上,世界卫生组织数据显示,约15%的输血不良反应源于Rh系统不匹配,在多次输血患者中这一比例升至30%。

技术进步正在重塑血型管理方式。基因分型技术可检测ABO基因的6种主要突变型和43种罕见变异,将亚型误判率从血清学检测的0.3%降至0.01%。冷冻红细胞技术的突破使Rh阴性血液保存期延长至10年,中国建立的稀有血型库已收录超过5万名A-献血者信息,通过区块链技术实现实时调配。这些创新正在构建更安全的输血网络。

A+血型作为双血型系统的交集产物,既是生命馈赠的遗传印记,也是医学实践中的风险标记。其复杂性要求我们突破简单的“A型”认知框架,在输血治疗、器官移植、法医学鉴定等场景中建立多维评估模型。未来研究可深入探索血型抗原与疾病易感性的关联,例如A型人群对胃癌、心血管疾病的特殊易感性机制。通过整合基因组学和大数据,人类有望实现从“血型匹配”到“抗原个性化匹配”的跨越,让每个红细胞都能找到最安全的归宿。