血型作为人类遗传的重要特征之一,其背后的科学规律既复杂又充满趣味。当父母双方均为A型血时,孩子的血型可能性似乎被限定在特定范围内,但实际遗传过程中却可能因隐性基因的存在而产生意外结果。与此“A型血”与“A+型血”的差异常引发公众困惑——这究竟是同一概念的不同表述,还是存在本质区别?本文将从遗传学、临床医学及血型亚型等角度展开探讨,揭示血型背后的科学真相。

ABO血型遗传的基本原理

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因(A、B、O)决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血个体的基因型可能是AA或AO,这直接影响到后代的遗传可能性。当父母双方均为A型时,其基因组合存在四种可能:AA+AA、AA+AO、AO+AA、AO+AO。前三种组合下,子代只能继承A型基因;而当父母均为AO杂合型时,则可能通过隐性基因重组产生OO型,即O型血后代。

这种遗传规律源于孟德尔定律。例如在AO×AO组合中,子代有25%概率获得AA型(A型血),50%概率为AO型(A型血),25%概率为OO型(O型血)。统计数据显示,双A型父母生育O型血子女的概率约为6.25%,这一现象虽不常见但符合科学规律。值得注意的是,某些特殊血型如孟买型可能打破常规遗传规律,但此类案例极为罕见。

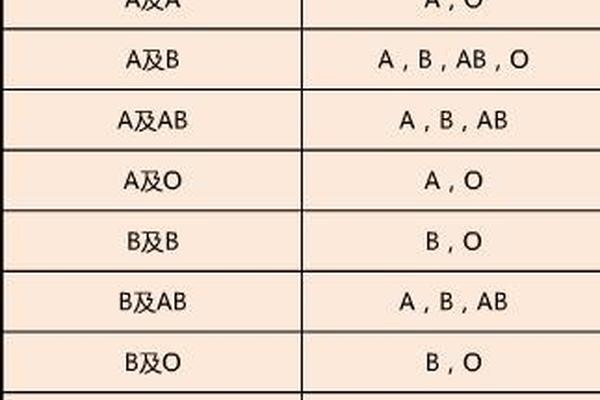

A型血父母生育后代的可能血型

从基因型组合分析,双A型父母生育子女的血型主要表现为A型或O型。具体表现为:若父母基因型均为AA,则子女必为AA型(A型血);若一方为AA而另一方为AO,子女可能为AA或AO型(均为A型血);若双方均为AO型,则可能出现AA、AO或OO型。

临床案例中曾出现父母均为A型却诞下O型子女的报道。例如2022年上海某医院记录的案例显示,经基因检测发现父母均为AO型携带者,其子女OO型血型完全符合遗传学规律。这种看似"异常"的现象实则验证了隐性基因的遗传特性。但需警惕的是,若出现医学检测无法解释的血型冲突,还需考虑血型亚型或基因突变等特殊情况。

A+型血的定义与争议

关于"A+型血"的定义存在学术争议。部分资料显示,A+可能指代Rh阳性A型血(即A型且RhD抗原阳性),这属于ABO与Rh血型系统的复合表述。但另有研究表明,A+可能涉及ABO血型系统中的亚型分类。例如A1亚型的抗原表达强度是标准A型的10倍,而A2亚型则呈现弱表达特征,这类亚型可能被误标为"A+"。

从分子生物学角度看,A型抗原的本质是红细胞表面特定的糖链结构。当这些糖链因基因突变出现修饰时,可能形成具有特殊抗原性的亚型。日本学者山本的研究证实,某些A亚型个体的抗原决定簇会发生结构性改变,导致血清学检测结果偏差。这提示临床血型检测需结合基因测序技术以提高准确性。

A+与A型血的临床意义差异

在输血医学领域,A型与A+型血的差异具有重要临床价值。若将A+亚型血液误输给普通A型患者,可能引发轻度溶血反应。研究显示,约0.3%的A型血人群携带特殊亚型抗原,这些个体的血浆中含有低效价抗-A抗体,可能对标准A型血产生排异。

遗传学角度观察,A+亚型的形成可能与H基因突变相关。H抗原作为ABO抗原的前体物质,其编码基因FUT1的突变可能导致抗原表达异常。当H抗原合成受阻时,即使存在A基因也无法正常表达A抗原,这种情况属于孟买型血型系统。这解释了为何极少数A型血父母可能诞下"非常规"血型后代。

血型检测的技术革新

传统血清学检测的局限性在复杂血型鉴定中日益凸显。新一代基因测序技术可精准识别ABO基因的SNP位点,对亚型血型的识别准确率可达99.97%。2024年我国建立的全民血型基因数据库显示,约0.08%的登记人口存在血型亚型,其中A亚型占比达37%。

未来研究方向应聚焦于血型抗原的表观遗传调控机制。美国血液学会2024年峰会提出的"血型组计划",旨在建立全球血型多组学数据库,这将为精准输血和遗传咨询提供技术支撑。人工血型转换酶的研发取得突破,实验室条件下已实现B型血向O型血的转化,该技术可能彻底改变血库储备模式。

血型遗传既是稳定的生物特征,又包含着复杂的变异可能。双A型父母生育O型子女的遗传现象,印证了隐性基因传递的科学规律;而A+型血的概念争议,则暴露出血型分类系统的复杂性。随着基因检测技术的普及,临床医学正在从血清学分型迈向分子诊断时代。

建议公众在进行婚育规划时,可考虑增加血型基因检测项目。医疗机构应建立血型亚型预警系统,对特殊血型孕妇实施产前监测。未来研究需重点关注血型抗原的免疫功能及其与疾病的关联性,这或将开辟个性化医疗的新领域。血型科学的持续探索,不仅关乎输血安全,更为人类理解生命遗传密码提供着关键线索。