在医学发展的漫长历程中,关于血型与输血安全的研究始终是生命科学领域的核心议题之一。传统观念中,“万能受血型”常被赋予AB型血,因其血浆中不含抗A、抗B抗体,理论上可接受任何血型的红细胞输入;而O型血则被称为“万能供血者”,因其红细胞缺乏A、B抗原,可暂时输注给其他血型患者。随着科学技术的突破,这一认知正被重新审视。近年来,科学家通过生物工程手段探索血型改造的可能性,甚至尝试将A型血转化为具有“通用性”的血液资源。这种颠覆性的研究不仅挑战了传统输血原则,也为解决全球血液短缺问题提供了新思路。

ABO血型系统的生物学基础

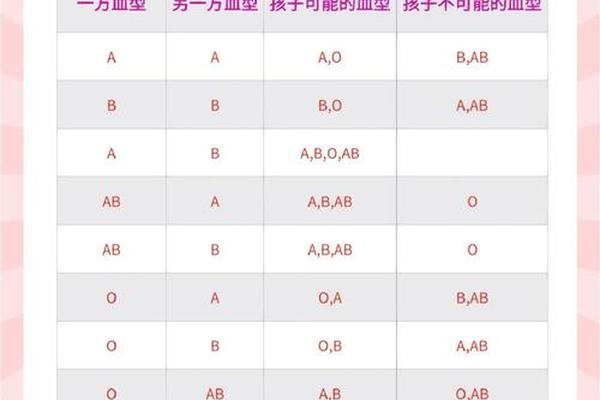

ABO血型系统的分类基于红细胞表面抗原的差异:A型血的红细胞携带A抗原,血浆中含有抗B抗体;B型血携带B抗原和抗A抗体;AB型同时具有A、B抗原而无抗体;O型则无A、B抗原但含有抗A、抗B抗体。这种抗原-抗体互斥机制决定了输血时必须遵循“同型优先”原则。例如,若将B型血输入A型患者体内,B抗原会与A型血浆中的抗B抗体结合,引发溶血反应,严重时可导致死亡。

值得注意的是,ABO血型系统的复杂性不仅体现在抗原类型上,还与遗传学密切相关。A型血的基因型可以是AA或AO,其抗原表达强度受亚型(如A1、A2)影响。研究表明,约20%的A型血属于A2亚型,其抗原性较弱,可能在一定程度上影响输血相容性。这种生物学特性为后续探索A型血的“改造潜力”提供了理论基础。

A型血的临床输血限制

从传统输血原则来看,A型血并非“万能受血型”。根据国际输血协会指南,A型患者仅能接受A型或O型供血,且需通过交叉配血试验验证相容性。若输入B型或AB型血液,即使少量也可能因抗原-抗体反应引发危险。例如,2019年一项临床研究指出,误输200ml非相容血型可使成人血红蛋白浓度下降3g/dL,导致急性肾功能衰竭风险增加40%。

尽管O型血常被视为紧急情况下的替代方案,但其血浆中的抗A、抗B抗体仍存在风险。实验数据显示,当输注O型全血超过400ml时,抗体浓度足以引发A型受血者的轻度溶血反应。现代医学已摒弃“万能供血者”的笼统说法,强调通过成分输血(如洗涤红细胞)降低风险。这些限制凸显了开发真正“通用血型”的必要性。

科学突破:A型血的“万能化”路径

近年来,生物工程技术为血型改造开辟了新方向。浙江大学唐睿康团队于2014年首创“红细胞穿膜”技术,利用聚多巴胺在A型红细胞表面形成纳米级保护层,有效遮蔽A抗原。动物实验表明,修饰后的A型血输注给B型受体后,未检测到抗体滴度上升或溶血现象,红细胞寿命保持正常。这种“隐形外衣”使A型血突破天然抗原限制,初步具备“通用性”特征。

另一项突破来自酶工程技术。2019年,加拿大不列颠哥伦比亚大学团队从肠道微生物中分离出两种糖苷酶,可特异性切割A抗原末端的N-乙酰半乳糖胺。经处理的A型红细胞在体外实验中表现出与O型血相似的相容性,转化效率达99%。这种酶法改造的优势在于可规模化生产,且不会引入外源性物质。其临床应用仍需解决酶稳定性、成本控制等问题。

未来临床应用与挑战

尽管技术前景广阔,血型改造的临床应用仍面临多重挑战。现有研究多聚焦ABO系统,而Rh、Lewis等其他血型系统的抗原问题尚未解决。例如,Rh阴性A型血经改造后,若输入Rh阳性患者体内仍可能引发免疫反应。长期安全性评估亟待完善。动物实验显示,修饰红细胞在循环系统中的氧化应激耐受性降低,可能导致提前衰亡。

从产业化角度看,成本效益比是关键制约因素。酶法改造每单位血液需增加约200美元成本,而纳米包被技术的工业化生产尚未实现。对此,世界卫生组织建议建立跨国合作平台,共享技术专利并优化工艺流程。审查需重点关注改造血液的遗传毒性风险及知情同意规范。

传统输血医学中,A型血始终受限于其特定的抗原-抗体结构。但生物工程技术的发展,正逐步打破这种天然屏障。从纳米包被到酶法转化,科学家通过多路径探索赋予A型血“通用性”的可能,这些突破不仅可能缓解全球血库压力,更为罕见血型患者带来生存希望。未来研究需在安全性验证、成本控制及多血型系统兼容性方面持续突破,同时建立相应的监管框架。正如《自然》杂志评论所述:“当科学重新定义血型的边界,人类距离真正的血液自由或许仅一步之遥。”