血型作为人体最独特的生物学标记之一,始终承载着公众对健康与命运的好奇。在ABO血型体系中,A型血作为全球约31%人口的常见血型,其生理特性与健康风险已被广泛讨论;而与之形成鲜明对比的P型血系统,则因其罕见性和临床特殊性成为医学界的焦点。本文将从科学视角剖析这两种血型的本质特征,揭开“正常”与“可怕”背后的医学真相。

一、血型分类体系的科学逻辑

血型系统的划分源于红细胞表面抗原的差异。ABO血型系统基于A、B抗原的存在与否,将人类血液分为四种基础类型。A型血个体红细胞携带A抗原,血浆中含抗B抗体,这是数百万年进化形成的正常遗传特征。而P血型系统独立于ABO系统之外,其抗原包括P1、P2、P1k、P2k及p五种类型,其中小p型因完全缺失P抗原而成为全球最稀有血型之一。

从遗传学角度看,A型血由显性基因控制,遵循孟德尔遗传规律。而P型血的特殊性在于其隐性遗传模式,小p型需父母双方均携带隐性基因才可能显现,这种遗传机制导致其出现概率低于百万分之一。值得注意的是,两种血型系统可交叉存在,例如某人可能同时是A型血和P1型血,这体现了血型系统的多维复杂性。

二、A型血的健康图谱解析

作为常规血型,A型血人群在生理机能上与常人无异。上海交通大学长达25年的队列研究显示,A型血人群消化道癌症风险较其他血型增加20%,可能与基因调控的胃酸分泌特性相关。美国《神经学》杂志2024年的荟萃分析进一步指出,A型血人群60岁前中风风险升高18%,推测与凝血因子VIII水平偏高有关。

但这些发现并不构成健康威胁的定论。医学界普遍认为,A型血的特质仅在特定环境因素(如高脂饮食、吸烟)叠加时才会显现风险。浙江医院输血科主任毕其华强调,血型相关疾病风险属统计学关联,个体差异远大于血型差异。保持规律体检与健康生活方式,A型血人群完全可享有正常寿命。

三、P型血的临床挑战与应对

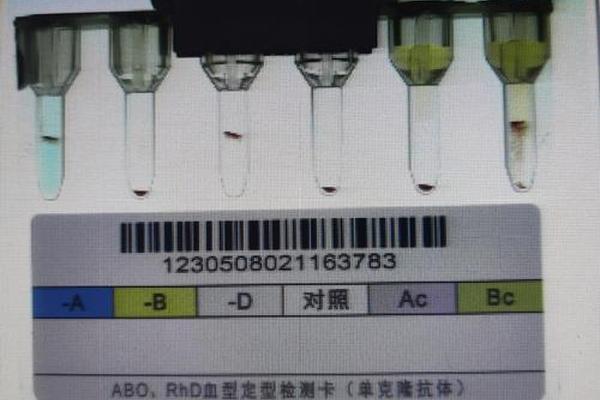

P型血的特殊性在于其输血困境。小p型血液缺乏所有P抗原,若误输其他血型将引发致命性溶血反应。2023年江苏泰兴市人民医院发现的全球第9例小p型病例,其配血过程需调动全国稀有血型库资源,凸显临床用血的严峻现实。更棘手的是,P型血亚型间的细微差异(如P1k与P2k)要求精准配型,常规血型检测极易误判为O型。

该血型的可怕之处还体现在遗传咨询领域。由于隐性遗传特性,两个P型血携带者结合时,子女患病概率达25%。2024年浙江某三甲医院接诊的孕产妇中,曾出现因夫妇双方携带P型基因导致的四次流产案例,最终通过胚胎植入前遗传学诊断技术成功阻断。这类案例推动着国内稀有血型基因筛查技术的快速发展。

四、血型认知的社会医学意义

对P型血群体的医学关怀折射出血型研究的深层价值。我国自2023年起实施的《产科输血治疗专家共识》,明确要求孕28周前完成稀有血型筛查,并建立动态抗体效价监测体系。江苏省血液中心首创的“稀有血型区块链共享平台”,已实现全国62家血站实时数据互通,将P型血匹配时间从72小时缩短至8小时。

公众教育方面,需纠正“熊猫血即最稀有”的认知误区。实际上,P型血(尤其小p型)出现频率(<1/100万)远低于Rh阴性血(0.3%)。中国输血协会正推进“血型科普进校园”项目,通过VR技术模拟不同血型的微观结构差异,增强社会对稀有血型的科学认知。

总结与展望

血型既非健康判决书,也非命运预言符。A型血的疾病相关性提示个体化健康管理的重要性,而P型血的临床困境推动着输血医学的技术革新。未来研究应聚焦两大方向:一是开发通用型人工血液替代品,解决稀有血型输血难题;二是深化血型-基因-环境交互作用研究,建立精准预防医学模型。对于普通民众,定期参与血型鉴定、支持稀有血型库建设,既是对自身健康的负责,也是对生命共同体的守护。