在医学领域中,血型系统的研究始终与临床实践紧密相连。ABO血型作为人类最早发现的血型系统,其分型原则和输血规则已形成成熟体系,而“AD血型”这一表述在现有科学文献中并未被明确定义。结合当前研究,推测“AD血型”可能存在两种理解:一是对Rh血型系统中D抗原阴性(即Rh阴性,俗称“熊猫血”)的误称;二是与阿尔茨海默病(Alzheimer’s Disease,AD)相关的血液生物标志物研究。本文将从ABO血型配型原理、Rh血型系统的重要性、AD与血液标志物的关联性等角度展开分析,厘清概念混淆,并为临床实践提供科学依据。

一、ABO血型系统的配型规则

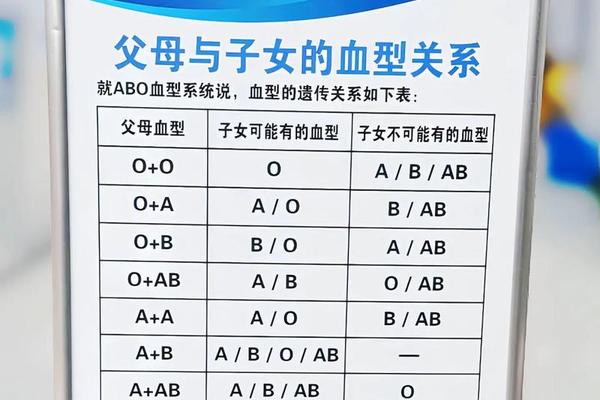

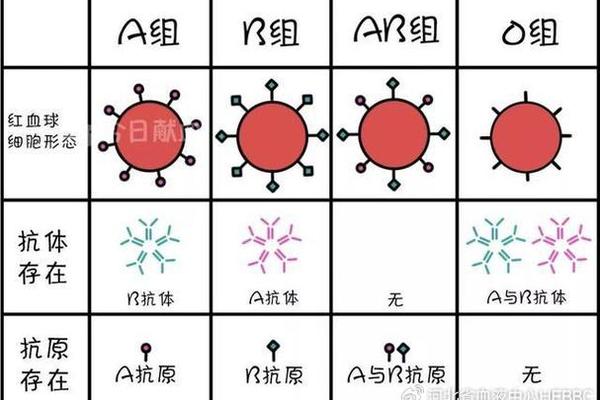

ABO血型系统基于红细胞表面A、B抗原的存在与否分为A型、B型、AB型和O型四种。A型血的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体;B型血携带B抗原,血清中含抗A抗体;AB型同时携带A、B抗原,血清中无抗A、抗B抗体;O型则无A、B抗原,血清中含抗A和抗B抗体。输血时需遵循“主侧配血”(供血者红细胞与受血者血清反应)和“次侧配血”(受血者红细胞与供血者血清反应)的双向验证原则。若主侧凝集则绝对禁止输血,次侧凝集则需谨慎评估。

以A型受血者为例,其血清中含抗B抗体,因此只能接受A型或O型供血者的红细胞。若供血者为AB型,其红细胞上的B抗原会与受血者血清中的抗B抗体发生凝集反应,导致溶血风险。而O型血因缺乏A、B抗原,理论上可作为“万能供血者”,但需注意O型血清中的抗A、抗B抗体可能引发次侧凝集,尤其是大量输血时需提前去除血浆成分。

二、Rh血型系统的临床意义

Rh血型系统以D抗原的存在为分型核心,D抗原阳性(Rh+)约占人群的99.7%,而D抗原阴性(Rh-)因稀有被称为“熊猫血”。Rh血型不合可能导致新生儿溶血病或输血反应。例如,Rh-个体首次输入Rh+血液后会产生抗D抗体,再次接触时可能引发严重免疫反应。

若将“AD血型”理解为Rh-血型,其与A型血的配型需同时满足ABO和Rh系统的相容性。A型Rh-患者只能接受A型Rh-或O型Rh-的血液,而A型Rh+患者可接受Rh+或Rh-的同型血。值得注意的是,Rh抗体属于IgG类,可通过胎盘引发胎儿溶血,因此Rh-孕妇需在妊娠期进行抗体筛查和免疫干预。

三、AD疾病与血液标志物的关联

阿尔茨海默病(AD)作为一种神经退行性疾病,近年研究发现其血液生物标志物与疾病进程密切相关。例如,血浆中的磷酸化tau蛋白(p-tau181、p-tau217)和神经丝轻链蛋白(NfL)水平可反映脑内tau病理和神经元损伤程度,而β淀粉样蛋白(Aβ42/Aβ40)比值异常提示淀粉样斑块沉积。尽管这些标志物与血型无直接关联,但研究表明不同ABO血型可能通过炎症机制影响AD风险。例如,A型血个体因携带特定糖基转移酶,其脑血管内皮细胞更易发生炎症反应,可能间接增加神经退行风险。

四、特殊血型的识别与管理

除ABO和Rh系统外,人类已发现40余种次要血型系统,如MN、Kell、Duffy等。其中孟买血型(hh型)因缺乏H抗原,即使基因型为ABO系统也表现为O型特征,极易在常规检测中被误判。此类罕见血型需通过分子生物学技术(如流式细胞术、基因测序)精准鉴定,并建立区域性稀有血型库以备应急需求。

对于临床中可能存在的“AD血型”表述混淆,需明确区分两种情况:若指代Rh-血型,则需严格遵循Rh配型规则;若涉及阿尔茨海默病研究,则应关注血液生物标志物的检测而非血型本身。医疗机构需加强血型知识的规范化培训,避免术语误用导致的临床风险。

五、未来研究方向与建议

未来研究可从三方面深入探索:其一,利用蛋白质组学技术细化AD亚型与血液标志物的关联性,例如近期研究发现AD存在5种分子亚型,分别与血脑屏障功能障碍、RNA失调等机制相关,这为个体化治疗提供了新方向;其二,开展ABO血型与神经退行性疾病的大规模队列研究,阐明糖基化修饰在病理过程中的作用;其三,完善稀有血型数据库和快速检测技术,例如通过CRISPR基因编辑改造通用供体红细胞,突破血型限制。

总结

血型系统的复杂性要求临床工作者精确掌握配型原则,避免概念混淆引发的医疗风险。所谓“AD血型”并非标准分类,需根据具体语境区分Rh-血型或AD相关血液标志物。ABO与Rh的相容性规则仍是输血安全的基石,而AD的血液标志物研究为疾病早期诊断开辟了新途径。未来需通过多学科交叉研究,进一步揭示血型与疾病间的潜在联系,推动精准医学发展。