血型之谜:AB型为何被冠以“贵族”之名?

人类对血型的探索始于20世纪初,但关于AB型血的神秘光环却从未褪色。这种仅占全球人口9%、中国人口7%的稀有血型,因其独特的遗传规律、医学特性与文化象征,被赋予了“贵族血”的称号。从基因组合的稀缺性到免疫系统的优势,从输血兼容性的特权到社会心理的投射,AB型血的“贵族”标签背后交织着科学规律与人文想象。本文将从遗传学、医学功能、文化隐喻及科学争议四个维度,解析这一现象背后的复杂逻辑。

遗传的独特性与稀缺性

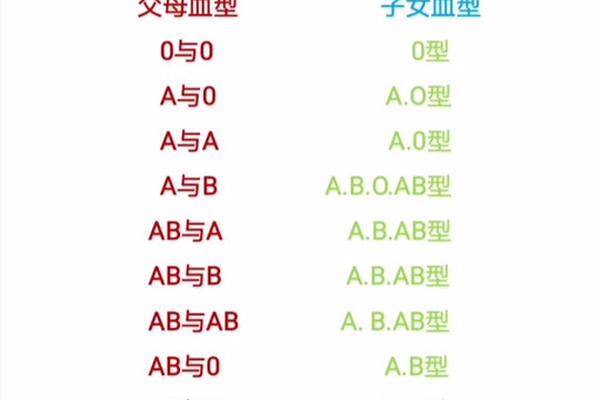

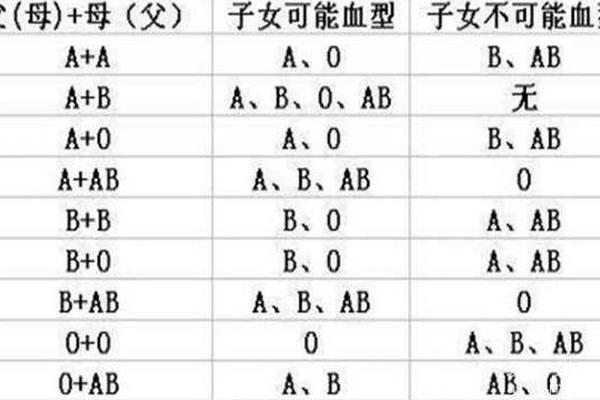

AB型血的诞生是一场基因的“偶然事件”。根据ABO血型系统的遗传规律,AB型血的形成需要父母分别携带A和B抗原基因(IA和IB),且子代需同时继承这两个显性等位基因。这种组合的概率远低于其他血型:若父母一方为A型(IAi或IAIA)、另一方为B型(IBi或IBIB),子女成为AB型的概率仅为25%;即使父母均为AB型,子代仍有50%的概率继承其他血型。这种遗传的“门槛”使得AB型血天然具有稀缺性,全球范围内仅有约9%的人群属于此类。

从人类演化史的角度看,AB型血的出现更是晚近之事。考古学研究显示,O型血可追溯至采集时代,A型血与农业文明同步发展,B型血则伴随游牧文化兴起,而AB型血直到公元900年后的民族大融合时期才逐渐形成。这种“年轻”的特质,使得AB型血在人类基因库中犹如新晋贵族,尚未广泛扩散。

医学功能的双重特权

AB型血的医学特性为其“贵族”称号提供了科学支撑。作为“万能受血者”,AB型血的红细胞表面同时携带A和B抗原,可接受A、B、O型血液的输入,这种兼容性在紧急输血时具有救命意义。然而这种特权并非绝对:AB型血浆中含有抗A和抗B抗体,若大量输注异型血仍可能引发溶血反应。这种“单向兼容”的特性,恰似贵族对资源的特殊支配权,既彰显优势也暗藏风险。

在免疫学领域,AB型血展现出矛盾的特性。研究显示,AB型人群对细菌感染的抵抗力较强,其免疫球蛋白水平高于其他血型,但在心血管疾病和认知障碍方面却更易感。例如,美国佛蒙特大学的研究发现,AB型人群患心脏病的风险比O型高23%。这种健康风险的“贵族税”,揭示了生物学优势的代价。

文化隐喻与社会认知

在日本等东亚国家,AB型血被赋予复杂的社会期待。企业招聘中,AB型常被视为“理性与创造力的结合体”,适合管理岗位;婚恋市场上,37%的女性表示青睐AB型伴侣,认为其兼具A型的细致与B型的创新。这种社会认知与血型性格学说密切相关——尽管缺乏科学依据,但统计数据显示,AB型人群在语言表达能力、应急决策力等维度确实存在群体性优势。

文化象征的建构进一步强化了“贵族”意象。在文学作品中,AB型角色常被塑造成天才或反叛者,如东野圭吾小说中的物理学家汤川学;商业领域,日本某高端威士忌品牌甚至推出“AB型专属”酒款,将血型与消费等级挂钩。这种符号化运作,使AB型血从生物标记升华为身份资本。

科学争议与理性审视

学界对“贵族血”的称谓始终持审慎态度。分子遗传学研究证实,ABO基因仅控制红细胞抗原,与性格、智力等复杂性状无直接关联。所谓血型性格论,本质是统计学上的相关性而非因果性——日本学者能见正比古通过对10万份问卷的分析,发现AB型“矛盾性格”的描述准确率仅比随机猜测高8%。这提示社会心理的投射远大于生物学本质。

医疗实践中,AB型血的“特权”正在消解。随着成分输血技术的普及,全血输注已成历史,血小板、血浆等制品需严格匹配Rh因子等更复杂的血型系统。而“熊猫血”(Rh阴性)的稀缺性远超AB型,后者在血库危机中的优先级已显著下降。这些变化促使我们重新审视血型等级观念的科学基础。

超越标签的生命平等

AB型血的“贵族”神话,是基因密码、医学发现与文化建构共同书写的现代寓言。其稀缺性凸显了生命多样性的珍贵,医学特性揭示了人体系统的精妙,而社会隐喻则暴露了人类认知的局限。在精准医学时代,我们既需承认血型研究的实用价值——如个性化用药、疾病预防——更应警惕将生物差异转化为社会等级的危险倾向。未来研究或许可以深入探索血型基因与其他遗传标记的交互作用,或是开展跨文化比较研究,毕竟在生命的本质上,所有血型都平等地承载着人类的尊严与可能性。