人类对血型的探索始于20世纪初ABO系统的发现,随着医学研究的深入,科学家们陆续揭示了35种不同的血型系统,每个系统包含数十种抗原变异。在这个过程中,"5A血型"或"血型5"等非标准表述常引发公众困惑,这种表述可能源于对血型系统编号或抗原亚型的误解。本文将从血型分类的科学体系出发,解析这类表述背后的医学真相。

血型系统的科学定义

现代医学定义的血型系统是以红细胞表面抗原类型划分的遗传特征。根据国际输血协会(ISBT)标准,目前共确认35个血型系统,每个系统由特定基因位点控制,如ABO(001)、Rh(004)、Kell(006)等。编号系统仅代表发现顺序,并不表示重要性等级。例如2012年发现的Langereis(032)系统包含21种抗原,其临床意义仍在研究中。

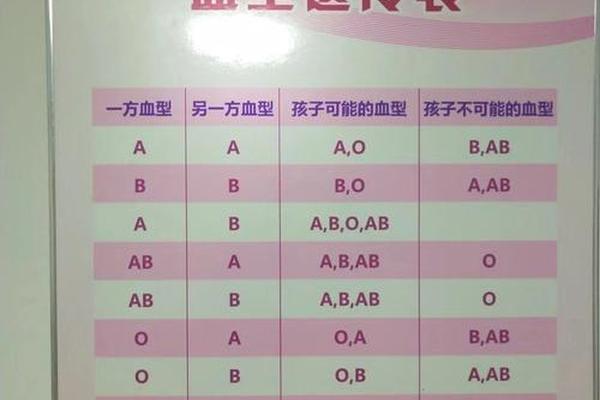

所谓"5A血型"可能存在三种理解偏差:或是将Rh系统的五种主要抗原(D、C、c、E、e)简化为数字序列;或是混淆了A型血的亚型分类(如A1-A6亚型);亦或是网络信息对稀有血型的不规范表述。基因测序显示,仅ABO系统的A型血就存在14种基因变异,包括A101、A201等,但科学界从未使用"5A"作为分类标准。

ABO系统与Rh系统的核心地位

在临床输血中,ABO和RhD抗原检测具有决定性作用。ABO系统通过A、B抗原的有无形成四大基础血型,其基因位于9号染色体,遵循显性遗传规律。Rh系统则以D抗原的存在与否划分阴阳性,我国汉族Rh阴性比例仅0.3%-0.5%,远低于欧美15%的数据。这两个系统的精确配型可避免97%以上的输血反应。

近年研究发现,ABO血型与疾病易感性存在统计学关联:O型人群患消化道溃疡风险较高,A型人群更易出现心脑血管疾病,B型人群对某些细菌感染的敏感性较强。但这些结论仅体现群体特征,不能作为个体健康管理的绝对依据。

稀有血型的特殊价值

在35个血型系统中,P、Kidd、Duffy等稀有系统正成为研究热点。2013年我国发现的P血型案例显示,其红细胞缺乏P1抗原,血清中含抗-Tja抗体,这种表型在亚洲人群中的发生率仅百万分之五。此类血型携带者面临"自体储血"的特殊需求,2024年浙江建立的稀有血型基因数据库为此类群体提供了安全保障。

基因分型技术的突破使稀有血型检测精度达到新高度。二代测序可同时分析ABO、Rh、Kell等11个系统的384个SNP位点,上海血液中心开发的Luminex平台能在4小时内完成HLA高分辨分型。这些技术不仅用于输血配型,在器官移植配型、法医鉴定等领域也展现独特价值。

血型认知的科学边界

日本学者古川竹二提出的"血型性格说"曾风靡亚洲,但全球多项大规模研究证实其缺乏科学依据。台湾2681人样本分析显示性格特质与血型无显著相关性,日本九州大学对万余人数据建模也得出相同结论。营养学界虽有研究探讨血型与饮食代谢的关系,但现有证据等级多为观察性研究,缺乏分子机制支撑。

值得关注的是,血型多态性可能反映人类进化中的选择压力。达尔文进化论指出,ABO抗原差异或与病原体抵抗相关——A抗原类似肺炎球菌多糖结构,B抗原与大肠杆菌K12表面抗原相似,这种分子模拟现象可能是自然选择的结果。但这类假设仍需基因组学与流行病学的联合验证。

未来研究方向与建议

血型研究正在向精准医疗迈进:浙江省血液中心开展的"红细胞血型全基因组测序项目"已建立包含5.8万例的基因型-表型数据库;人工智能算法开始用于预测稀有血型患者的抗体产生概率。建议从三方面深化研究:建立区域性稀有血型动态监测网络,开发快速床边基因分型设备,开展血型多态性与慢性疾病的分子机制研究。

对于公众而言,需建立科学认知:血型系统是复杂的遗传特征集合,不应简单化为性格或健康标签。临床工作者应遵循ISBT标准术语,避免使用"5A血型"等非专业表述。当发现特殊血型时,应及时纳入国家稀有血型信息库,这既是医学责任,也是对人类遗传多样性保护的贡献。

本文通过梳理血型系统的发展脉络,揭示了"5A血型"表述背后的认知误区。血型科学正从表型描述走向基因解码,在这个过程中,既需要技术创新破解配型难题,也需要科学传播消除公众误解。未来的研究应聚焦三大方向:完善全球血型基因图谱,探索血型抗原的免疫调控机制,建立基于人工智能的个性化输血系统,最终实现"精准输血"的医学理想。