血液分型是人类医学史上的重要里程碑,其核心在于识别红细胞表面抗原的差异。在临床实践中,A型血作为ABO血型系统中的常见类型,其RhD抗原的存在与否直接决定了A+(Rh阳性)与A-(Rh阴性)的划分。这种区分不仅关乎输血安全,更与母婴健康、器官移植等医疗行为密切相关。本文将系统解析A+与A-血型的分型原理、检测方法及临床意义,为公众提供科学认知框架。

一、血型系统的双重维度

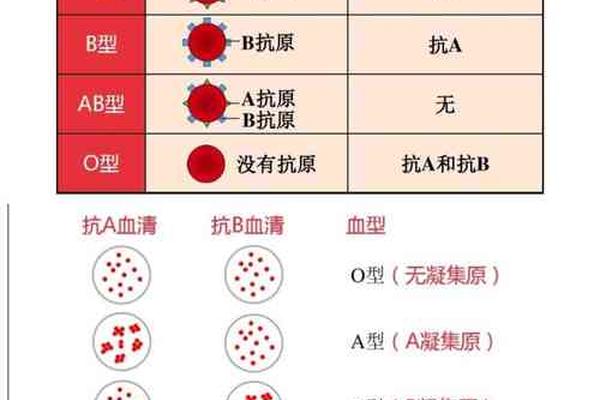

ABO血型与Rh血型共同构成了现代输血医学的基础体系。ABO血型通过红细胞表面A、B抗原的存在与否划分为A、B、AB、O四型,而Rh血型则以D抗原为标志区分为阳性和阴性。A型血在ABO系统中特指携带A抗原的红细胞,其血清中含抗B抗体。当叠加Rh血型分类时,A型血进一步细分为A+(RhD抗原阳性)和A-(RhD抗原阴性)。

这种双重分类体系源于抗原的生物学特性差异。A抗原的形成由ABO基因编码的糖基转移酶催化,而RhD抗原则由RHD基因控制表达。研究显示,RhD抗原的缺失多由RHD基因缺失或突变导致,在东亚人群中Rh阴性比例不足1%,因而A-血型具有显著的临床稀缺性。

二、血清学检测的核心方法

临床实验室主要通过正反定型联合检测完成血型鉴定。正向定型使用抗A、抗B、抗D标准血清检测红细胞抗原,反向定型则通过A型、B型标准红细胞检测血清抗体。对于A+与A-的区分,抗D血清的凝集反应是关键:若红细胞与抗D血清发生凝集则为A+,否则为A-。

特殊情况下需采用增强检测技术。当D抗原表达减弱(如弱D型)时,需进行间接抗人球蛋白试验以提高灵敏度。研究发现,约0.2%-1%的Rh阳性个体存在D抗原弱表达现象,这类样本易被误判为Rh阴性,需通过分子生物学检测确认。新生儿血型鉴定需特别注意母体抗体的干扰,建议出生6个月后复检以获取准确结果。

三、临床输血的生死红线

Rh血型不合引发的溶血反应具有致命风险。当Rh阴性个体输入Rh阳性血液时,免疫系统会产生抗D抗体,二次接触将导致红细胞急剧破坏。统计显示,Rh阴性患者误输阳性血液后急性溶血反应发生率高达70%,死亡率超过40%。因此A-患者输血必须严格选择Rh阴性血源,紧急情况下可考虑自体输血或特殊配型方案。

母婴Rh血型不合可能引发新生儿溶血病。若A-血型母亲孕育Rh阳性胎儿,胎儿的D抗原可刺激母体产生IgG型抗D抗体,这些抗体通过胎盘攻击胎儿红细胞。研究数据显示,未进行预防干预的Rh阴性孕妇,第二胎发生新生儿溶血病的概率达16%。现代医学通过产前抗体筛查和产后抗D免疫球蛋白注射,已将该风险降低至1%以下。

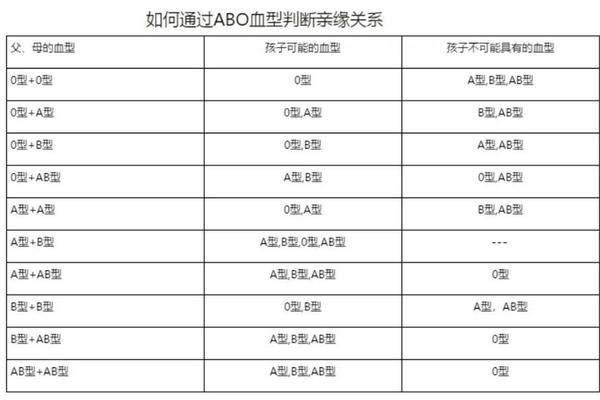

四、遗传规律的分子解码

Rh血型的遗传遵循孟德尔定律。Rh阳性为显性性状,由RHD基因决定;Rh阴性则为隐性性状,需两个等位基因均不表达D抗原。基因测序发现,中国汉族人群的Rh阴性主要源于RHD基因全缺失(占85%)或杂交基因(如RHD-CE-D)。值得注意的是,约15%的Rh阴性个体携带RHDψ伪基因,这类基因可能影响血清学检测的准确性。

家系分析在疑难血型鉴定中具有特殊价值。某研究报道的20例ABO抗原异常样本中,11例通过家系基因分析明确了遗传模式,其中3例发现启动子区-35_-18位碱基缺失的新变异。这类研究不仅完善了血型遗传数据库,更为罕见血型个体的临床管理提供了分子诊断依据。

五、前沿研究的突破方向

基因编辑技术为人工血型改造带来曙光。2023年《自然》杂志报道,通过CRISPR-Cas9技术敲除HEK293细胞中的ABO基因,成功制备通用型O型红细胞。类似技术应用于Rh系统,或可解决Rh阴性血源短缺问题。但审查和安全性评估仍是该技术临床转化的主要障碍。

血型抗原的肿瘤相关性研究取得新进展。大规模队列研究表明,A型血人群胃癌发病风险较其他血型高18%,而Rh阴性个体某些恶性肿瘤发生率显著低于Rh阳性人群。这些发现提示血型抗原可能参与肿瘤免疫调控,但其具体分子机制仍需深入探索。

A+与A-血型的精准区分是临床安全的基石,其价值贯穿于输血医学、围产期护理、器官移植等多个领域。随着二代测序技术的普及,血型检测正从血清学表型向基因型分析深化,2025年最新指南建议将RHD基因检测纳入Rh阴性确诊标准。未来研究需着重解决三方面问题:建立中国人群血型基因多态性数据库,开发快速精准的床边检测设备,探索血型抗原的病理生理功能。唯有持续推动血型研究的创新发展,才能为人类健康构筑更坚固的生命防线。