在人类复杂的血型系统中,ABO血型因其与输血安全和新生儿健康的直接关联而备受关注。A型血与O型血之间的相互作用常引发医学讨论——当A型红细胞遭遇O型血清中的抗体时,是否必然导致溶血反应?这种生物学的“兼容性矛盾”不仅影响着临床输血策略,更直接关系到母婴健康风险。深入探究其背后的分子机制与临床实践中的应对措施,成为保障医疗安全的重要课题。

ABO血型系统的生物学基础

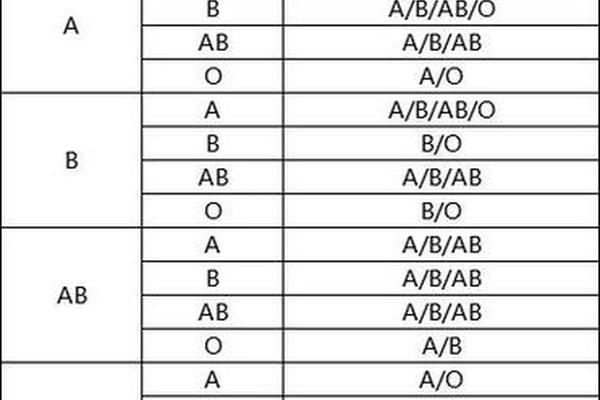

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血清抗体的特异性对应关系。A型血的红细胞表面携带A抗原,其血清中天然存在抗B抗体;而O型血的红细胞缺乏A、B抗原,但血清中同时含有抗A和抗B两种抗体。这种抗原-抗体互补关系源于基因编码的糖基转移酶差异:A型个体携带的A等位基因编码N-乙酰半乳糖胺转移酶,将H抗原转化为A抗原;O型个体则因基因缺失导致无法合成功能性酶,仅保留原始H抗原结构。

抗原抗体反应的强度受多因素调控。实验数据显示,抗A抗体效价在O型个体中存在显著个体差异,部分人群抗体效价可达1:256以上,这种效价水平与溶血反应严重程度呈正相关。而A型抗原的表达强度也影响反应结果,例如A2亚型抗原密度较A1型降低约20%,导致与抗A抗体的结合能力减弱。

A型与O型间的溶血机制

输血场景下的溶血风险主要源于抗体-抗原的即时反应。当O型全血输入A型受血者体内时,供者血浆中的抗A抗体与受者红细胞的A抗原结合,激活补体系统引发血管内溶血。研究表明,输入超过200ml O型全血时,受者血浆中抗A抗体浓度可达到溶血阈值。这种反应的典型临床表现包括血红蛋白尿、急性肾功能衰竭,严重病例死亡率可达10%。

母婴血型不合则呈现不同的病理过程。当O型母亲怀有A型胎儿时,母体产生的IgG型抗A抗体经胎盘进入胎儿循环。这些抗体与胎儿红细胞结合后,通过单核-巨噬细胞系统的吞噬作用引发血管外溶血。流行病学调查显示,我国ABO新生儿溶血病发病率约为2%-5%,其中85%发生于O型母亲与A型胎儿的组合。值得注意的是,由于胎儿红细胞A抗原发育不完全,以及母体抗体效价差异,仅约20%的血清学阳性病例会发展为需要治疗的临床溶血。

临床风险管理策略

输血安全的核心在于严格的配型制度。现代输血医学已摒弃“万能供血者”概念,规定除极端紧急情况外必须实施同型输血。对于必须进行异型输血的情况,推荐使用O型洗涤红细胞,该制品通过离心去除了99%以上的血浆抗体,将溶血风险降低至0.03%以下。输血前交叉配血试验能检测出约95%的潜在不相容风险,残余风险多与罕见抗体或技术局限相关。

在围产期管理中,抗体效价监测成为预防新生儿溶血的关键。建议O型血孕妇在孕16周起定期检测IgG抗A效价,当效价≥1:64时需加强胎儿监测。干预措施包括中药茵栀黄制剂口服、静脉注射丙种球蛋白等,重症病例需准备新生儿换血治疗,换血方案通常采用O型洗涤红细胞与AB型血浆的混合制品。近年研究证实,动态监测孕妇血清中IgG亚类(特别是IgG1和IgG3)比总效价测定更具预测价值。

研究展望与挑战

尽管现有技术已显著降低溶血相关风险,仍存在若干科学难题待解。在基础研究层面,抗原表位修饰技术可能为通用型红细胞制备开辟新途径,例如通过酶处理清除A抗原表位。临床转化方面,基于二代测序的血型基因分型技术能更精准预测抗原表达强度,目前已在部分三甲医院开展应用。而对于新生儿溶血病的预防,开发靶向抑制母体抗体产生的生物制剂,可能成为未来研究的重要方向。

综观ABO血型系统的复杂相互作用,A型与O型间的溶血风险既是生物进化留下的免疫印记,也是现代医学持续攻坚的课题。从分子机制的解析到临床干预的优化,需要多学科协作推动技术创新。唯有深入理解这种“生命密码”的运作规律,才能为输血安全和新生儿健康构筑更坚固的防线。未来研究应着重于个体化风险评估模型的建立,以及新型治疗方案的开发,最终实现精准医疗在血型医学领域的全面应用。