ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原的分子差异。A型血个体的红细胞携带A抗原,其分子结构由糖脂末端的N-乙酰半乳糖胺决定,这一特性由位于9号染色体上的ABO基因调控。基因型为AA或AO的个体通过显性遗传表达A抗原,而隐性O基因则无法编码功能性转移酶,导致H抗原未被修饰。值得注意的是,H抗原作为A、B抗原的共同前体,其存在是ABO抗原表达的基础,O型血个体因缺乏修饰酶而仅保留H抗原结构。

从遗传规律看,A型血的形成遵循孟德尔法则。父母若分别为A型和O型,子代有50%概率携带AO基因型;若父母均为A型(AA或AO),子代可能表现为纯合AA或杂合AO。这种遗传特性不仅影响血型分布,还成为法医学亲子鉴定的重要依据。例如,当父母血型为A和B时,子代可能呈现AB型或O型,这与ABO基因的显隐性关系密切相关。

抗原抗体的临床意义

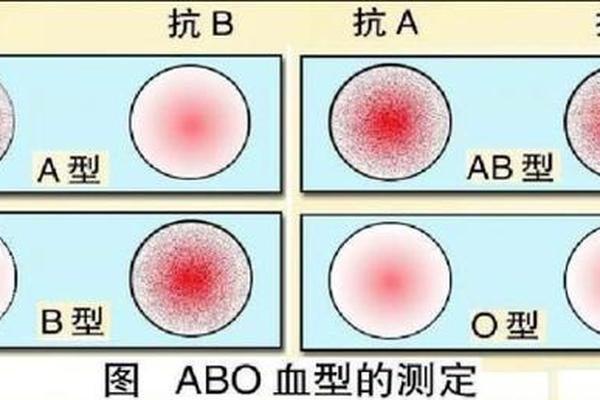

A型血的血清学特性决定了其在输血医学中的核心地位。A型个体血清中天然存在抗B抗体,这使得输入B型或AB型血液时会发生抗原-抗体反应,导致红细胞凝集甚至溶血。临床实践中,A型患者仅能接受A型或O型红细胞,而O型因其缺乏A、B抗原被视为“万能供血者”,但大量输注仍可能因血浆中的抗A抗体引发风险。这种严格的配型要求凸显了血型鉴定和交叉配血试验的必要性。

在器官移植领域,ABO血型相容性直接影响移植物存活。研究发现,A抗原不仅存在于红细胞,还广泛分布于血管内皮细胞和上皮组织,导致跨血型移植时发生超急性排斥反应。近年来的突破性进展显示,通过血浆置换和免疫抑制剂的联合应用,已成功实现部分ABO不相容肾移植,但该方法仍需大规模临床验证。

血型与疾病易感性的关联

流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的显著相关性。2020年武汉金银潭医院的研究显示,A型血人群感染新冠肺炎的风险较其他血型高1.2倍,可能与病毒刺突蛋白与A抗原的结构相似性有关。这种关联性在2003年SARS疫情中已有体现,提示血型抗原可能作为病原体结合的受体。这些发现仍需分子层面的机制验证,当前更应关注个体防护而非血型决定论。

在消化系统疾病领域,A型血与胃癌发病率的正相关性已得到多国研究证实。日本学者发现幽门螺杆菌的BabA黏附素对Lewis b抗原(A型血高表达)具有特异性结合能力,这可能是致病机制的关键。而北欧研究则显示A型血人群静脉血栓栓塞风险增加,可能与von Willebrand因子水平升高相关,这些发现为个性化预防提供了新思路。

未来研究方向

随着基因编辑技术的进步,ABO血型系统的分子调控机制亟待深入解析。2023年发现的ABO启动子区-119C>T突变和Exon7 1054del变异,为解释抗原表达异常提供了新视角。利用CRISPR技术构建血型抗原敲除模型,将有助于阐明抗原-抗体相互作用的精细调控网络,这对开发通用型红细胞制品具有重要意义。

在临床应用层面,建立基于血型的个性化医疗体系成为趋势。包括:①开发快速检测试剂盒,实现手术前即时血型-抗体滴度监测;②探索血型特异性疫苗应答差异,优化免疫策略;③构建多组学数据库,整合基因组、蛋白质组和代谢组数据,揭示血型与慢性疾病的深层关联。这些研究方向的推进需要跨学科协作,特别是生物信息学与临床医学的深度融合。

文章通过系统阐述A型血的分子特征、临床价值和疾病关联,揭示了这一古老血型系统在现代医学中的持续重要性。从兰德斯坦纳的原始发现到新冠易感性研究,ABO血型始终是连接基础研究与临床实践的关键桥梁。未来研究应着重于:建立血型特异性的风险评估模型、开发抗原修饰的新型输血技术、探索血型在免疫微环境调控中的作用机制。唯有持续深化对ABO系统的认知,才能充分释放其在精准医学时代的应用潜力。