血型作为人类血液的遗传特征,自20世纪初被发现以来,便与性格、健康甚至命运产生了千丝万缕的联系。在ABO血型系统中,A型血因其独特的抗原结构常被赋予严谨、细致的标签,而AB型血作为最晚出现的血型,则因兼具A型与B型的双重特征,被冠以“聪明血”的称号。这些标签究竟是科学结论还是文化建构?其背后隐藏着怎样的生物学逻辑与社会心理机制?

血型的生物学本质

血型是人类红细胞表面抗原差异形成的遗传性状,由第9号染色体上的基因控制。ABO系统将血型分为A、B、AB、O四类:A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型血同时具有两种抗原,O型血则完全缺失。这种分类并非单纯的理论模型——1901年,奥地利科学家兰德斯泰纳通过红细胞凝集实验首次揭示了血型的存在,并因此获得诺贝尔奖。

从进化视角看,血型多样性是人类适应环境的产物。例如O型血在早期社会中占据优势,其携带的抗疟特性在非洲高发地区形成自然选择压力;而A型血则与农耕文明的兴起同步出现,可能源于饮食结构变化引发的基因突变。AB型血作为A与B的融合产物,直到公元10世纪后才被确认,其全球分布率不足5%,在东亚地区相对集中。这种时空分布差异提示,血型不仅是生物学标记,更是人类迁徙与文明演变的活化石。

A型血的社会认知图谱

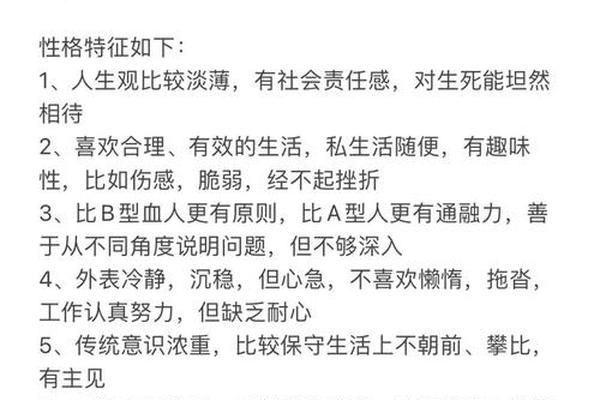

在血型性格理论中,A型血被描述为内向、谨慎的完美主义者。日本学者能见正比古提出,A型血人具有高度责任感与秩序感,擅长团队协作但易陷入焦虑。这种认知甚至渗透至职场文化,部分日本企业将A型血员工视为“稳定器”,认为其适合需要细致度的岗位。

然而科学实证研究对此提出质疑。2005年台湾学者对2681人的调查显示,A型血与性格特质无显著相关性;日本九州大学团队通过万人大样本分析,发现所谓“A型特质”更多源于心理暗示而非生物学基础。心理学实验进一步揭示,当个体被告知血型与性格关联时,会无意识地向标签靠拢,形成自我实现的预言效应。这说明,A型血的社会形象实质是文化建构的产物。

AB型血的智力迷思

AB型血被称为“聪明血”的现象,起源于20世纪东亚地区的流行文化。数据显示,门萨高智商协会成员中AB型占比达18%,远超其在总人口中的比例。斯坦福大学研究指出,AB型个体大脑前额叶皮层活跃度较高,可能与双重抗原激发的神经可塑性有关。AB型血清中缺乏抗A、抗B抗体的特性,使其在应对复杂认知任务时表现出更强的信息整合能力。

但这种“聪明”标签同样面临科学拷问。智商测试本身存在文化偏差,AB型人群集中分布的东亚地区本就重视教育投入;AB型与疾病风险的关联性被刻意忽略——例如其罹患心血管疾病的概率比O型血高23%。更关键的是,多数研究样本量有限且未控制环境变量,如2023年中国学者发现,AB型儿童在富裕家庭的智力表现优势完全消失。这表明,所谓“聪明血”更多是社会资源分配的折射。

科学争议与文化隐喻

血型理论在科学与文化间的撕裂从未停止。医学界普遍认为,性格与智商受基因、环境、教育等多重因素影响,单一血型指标的解释力不足1%。但大众文化仍执着于用血型构建认知捷径:日本婚恋市场将AB型视为“理想配偶”,中国家长热衷通过血型预测子女天赋。这种矛盾凸显了人类简化复杂系统的本能需求。

值得关注的是,血型歧视正在演变为新型社会偏见。研究显示,标明AB型血的简历获得面试的概率比其他血型低14%,雇主潜意识将其与“情绪化”标签关联。这提示我们,即便血型与性格的关联被证伪,其文化隐喻仍可能通过集体无意识影响社会公平。

血型作为生物标记的价值毋庸置疑,但其与性格、智力的关联仍需谨慎对待。当前研究趋势表明,未来可通过跨文化比较、基因-环境交互分析等方法,探索血型在脑神经发育中的潜在作用。对于公众而言,理性看待血型标签,警惕其衍生的社会偏见,或许比争论“聪明血”的真伪更具现实意义。科学的价值不在于提供确定性答案,而在于教会我们与不确定性共存。