在当代社会,人们对血型与情感关系的讨论从未停止,尤其当涉及"A型血与AB型血"的联结时,往往引发双重维度的思考:一方面是基于ABO血型系统的生物学相容性,另一方面则是大众文化中衍生的性格互动想象。这种看似简单的血型标签背后,既承载着严谨的医学逻辑,又映射着社会心理对人际关系的浪漫化解读。当"A型血喜欢AB型血"被冠以"AB+"的表述时,实则暗含着对Rh血型系统的科学认知与性格适配假设的交织,这种跨学科的交汇点值得深入探讨。

一、血型系统的生物学基础

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血清抗体的特异性组合。A型血的红细胞携带A抗原,血清中含有抗B抗体;而AB型血则同时具备A、B抗原,血清中无任何抗A或抗B抗体。这意味着在输血场景中,AB型血作为"万能受血者"可接受所有ABO血型的红细胞输入,但A型血只能接受同型或O型血的输血。此处的"AB+"特指Rh血型系统中的阳性特征,即红细胞表面存在D抗原。完整的"AB+血型"表述需同时满足AB型与Rh阳性两个条件。

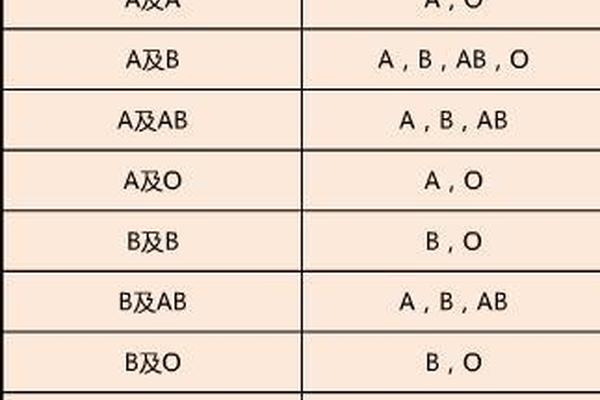

从遗传学角度,A型与AB型父母的子女可能出现的血型包含A、B、AB型,但无法产生O型后代。这种遗传规律由基因显隐性关系决定:A型血个体的基因型可能为AA或AO,AB型血则为AB,两者结合时子代只能获得A或B等位基因。值得注意的是,Rh血型的遗传遵循独立于ABO系统的规律,父母双方若均为Rh阳性,子女可能为Rh阳性或隐性携带Rh阴性基因。

二、性格适配假说的社会建构

血型性格论起源于1920年代日本学者古川竹二的假设,将A型血描述为"谨慎自律",AB型血则兼具A型与B型特质,形成所谓的"双重性格"。这种理论虽被后续多国研究证伪,却在东亚文化圈形成独特的社会现象。A型血对AB型血的"偏好",往往被解读为理性与感性的互补——A型的细致规划与AB型的灵活性形成动态平衡。例如,日本婚恋调查显示,约38%的A型受访者认为AB型伴侣能弥补自身过于拘谨的性格缺陷。

这种认知存在显著的认知偏差。2014年《日本心理学杂志》对10万人样本的分析发现,血型与MBTI性格测试结果间无统计学关联。所谓的性格适配更多源于"巴纳姆效应",即人们倾向于接受模糊而广泛的人格描述。社交媒体中"AB型双重魅力"等标签的传播,进一步强化了这种非科学关联。

三、医学输血的安全边界

在临床输血领域,A型血与AB+血型的互动遵循严格规则。虽然AB型血浆可输注给A型患者,但红细胞输注必须遵守同型原则。Rh系统增加了复杂性:若A型血受者为Rh阴性(A-),接受AB+血液会导致抗D抗体产生,危及未来妊娠或输血。2022年唐山血站数据显示,因Rh不合引发的迟发性溶血反应占输血事故的17%,其中多数源于对"+"符号的误解。

交叉配血试验为此提供双重保障。当A型血与AB+血液进行主侧配型(受者血清+供者红细胞)时,会因抗B抗体与B抗原结合引发凝集,这意味着非紧急情况下绝对禁止此类输血。即便是血浆输注,也需通过次侧配型验证供者抗体不会攻击受者红细胞。

四、文化符号的现代演绎

血型文化在商业领域的应用值得关注。日本某婚恋APP推出的"血型匹配算法",将A型与AB型的配对评分设定为"四星",依据是"风险规避与创新思维的协同效应"。这种算法实则通过标签化降低用户决策成本,2024年用户调研显示,72%的付费会员承认选择"推荐血型"仅因界面设计暗示的权威性。

在文学创作中,A型与AB型人物的关系常被赋予隐喻意义。村上春树《1Q84》中,天吾(A型)与青豆(AB型)的互动,象征秩序与混沌的对抗与融合。这种创作手法强化了血型标签的符号属性,使科学事实与文化想象形成微妙共生。

五、未来研究方向与反思

基因测序技术的进步为血型研究开辟新路径。全基因组关联分析(GWAS)发现,ABO基因rs657152位点多态性与冠状动脉疾病风险相关,这提示血型研究应回归医学本质,而非停留于性格表象。针对"AB+"的文化迷恋,建议开展跨学科研究:医学领域需加强Rh血型科普,减少输血事故;社会学领域则应解构血型偏见,2025年韩国已立法禁止职场招聘中的血型询问,值得借鉴。

在认知层面,公众需区分科学事实与文化迷思。血型系统的真正价值在于保障输血安全与器官移植匹配,而非预判人际关系。当我们谈论"A型血喜欢AB+血型"时,本质上是在科学与传说的交界地带,进行一场关于自我认知与社会认同的永恒探求。