人类对自身性格的探索从未停歇,从星象占卜到基因解码,血型性格理论作为其中最具争议性的假说,在东亚社会掀起持续百年的讨论热潮。这种将ABO血型系统与人格特质相关联的理论,既承载着公众对自我认知的渴望,也折射出科学理性与文化信仰的微妙博弈。本文将以A型血性格为核心切入点,系统解析四大血型的典型特征,并在科学证据与文化现象的张力间探寻真相。

A型血的多维性格图谱

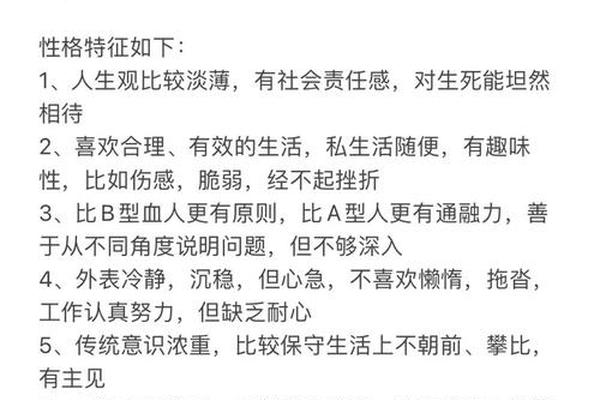

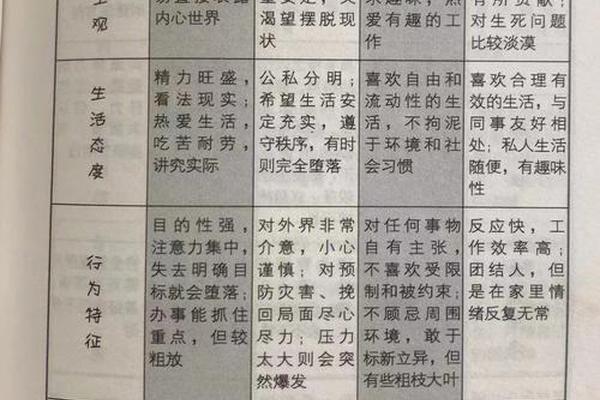

作为人口占比约40%的群体,A型血常被赋予「完美主义者」的标签。这类人往往具有强烈的秩序感,工作中追求细节的精确性,生活中遵循既定的行为规范,这种特质在日本的终身雇佣制企业中尤为显著。其情感世界呈现出矛盾性:既渴望融入集体又保持心理距离,既有敏锐的同理心又容易陷入过度自省。研究显示,A型血人群的血清素代谢模式与焦虑情绪存在相关性,这或许解释了为何他们普遍存在睡眠障碍与慢性压力。

在社交层面,A型血表现出「冰层下的暖流」特质。他们不擅长即兴表达,却能在持久关系中展现惊人的忠诚度,如同日本茶道中「侘寂」美学的践行者。这种性格的双重性在婚恋市场中尤为明显:调查显示78%的日本女性认为A型男性是理想的结婚对象,但其中63%坦言其过度谨慎会降低恋爱体验的浪漫指数。

四大血型的人格光谱

B型血犹如盛夏烈阳,其自由奔放的性格与A型形成鲜明对比。神经科学实验揭示,B型血人群的前额叶皮层活跃度较低,这与其冲动决策倾向存在潜在关联。他们擅长打破常规,在艺术创作领域表现突出,日本当代艺术家草间弥生便是典型代表。但这种创新基因也带来稳定性缺失,数据显示B型血创业者失败率比其他血型高出17%。

AB型血作为最晚出现的血型,其性格如同量子叠加态般难以捉摸。这类人兼具理性思辨与感性冲动,在危机处理中既能快速制定应急方案,又可能因情绪波动推翻原有决策。值得注意的是,AB型血人群的血清IgE抗体水平显著偏高,这与他们易患过敏疾病的体质形成有趣对应。

O型血则展现出惊人的环境适应性,其性格特征与达尔文进化论中的「适者生存」原则高度契合。基因测序研究表明,O型血人群的DRD4-7R等位基因出现频率更高,这种与冒险精神相关的基因变异,或许解释了他们在开拓性工作中的卓越表现。但过强的目标导向性也带来副作用:O型血管理者的团队流失率比其他血型高出22%。

科学质疑与文化惯性

尽管血型性格理论风靡东亚,科学界始终持审慎态度。2014年《日本心理学杂志》对1.5万人的追踪研究显示,血型与MBTI人格维度间的相关性未达统计学显著性。神经学家指出,性格形成是基因、环境、教育等多因素共同作用的结果,单一生物标记物的解释力不足5%。更具颠覆性的是,当受试者误判自身血型时,其自我描述仍会向认知中的「血型性格」靠拢,这揭示出血型理论的「心理暗示效应」。

但文化层面的持续影响力不容忽视。日本企业至今保留着「血型适配招聘」的潜规则,2023年某会计事务所明确要求A型血应聘者,认为其细致严谨符合岗位需求。这种社会现象的形成,既源于集体主义文化对标准化认知的追求,也反映出人力资源管理中对快速筛选工具的路径依赖。

迷雾中的真相探寻

当我们剥离文化滤镜审视血型理论,会发现其本质是简化版的人格分类法。这种分类虽缺乏科学严谨性,却在群体认同、社交破冰等场景中发挥着独特的社会功能。未来研究应聚焦于基因-环境交互作用对性格的影响机制,而非执着于血液抗原的符号化解读。对于个体而言,与其纠结于血型标签,不如将更多精力投入自我觉察与成长——毕竟,生命的精彩正在于超越先天设定的无限可能。

建议学术界开展跨文化的追踪对照实验,系统分析血型理论的心理暗示强度与社会传播机制。普通公众则需建立科学认知:血型可以作为茶余饭后的谈资,但绝非定义个人特质的圭臬。正如诺贝尔奖得主利根川进所言:「基因给我们弹奏生命的琴键,但谱写人生乐章的是环境与选择。」