在医学检验中,血型鉴定报告显示“A阳性”或“A型阳性”,是临床常见的检测结果。这一结论意味着个体在ABO血型系统中属于A型,同时在Rh血型系统中为Rh阳性。作为全球范围内分布最广的血型之一,A型阳性不仅涉及遗传特性,还与输血安全、疾病易感性及健康管理密切相关。本文将从血型系统的科学基础、临床意义、社会认知等维度,深入解析这一血型的生物学本质及现实价值。

ABO与Rh血型系统的双重界定

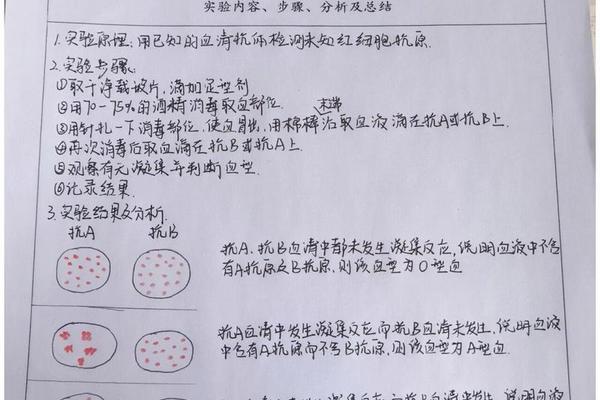

A型阳性的判定基于ABO和Rh两大血型系统的联合检测。ABO血型系统根据红细胞表面是否存在A或B抗原进行分类:A型血的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体;B型血携带B抗原,血清含抗A抗体;AB型同时携带A和B抗原,而O型则无这两种抗原。Rh血型系统则以D抗原的存在与否划分,阳性者占全球人口的绝大多数(如汉族中Rh阴性仅占0.4%)。“A阳性”表明个体红细胞同时具备A抗原和D抗原,属于两种系统的复合型结果。

值得注意的是,ABO血型存在亚型差异。例如,A型可细分为A1和A2亚型,其中A1型占A型人群的99%以上。A1型红细胞同时表达A和A1抗原,而A2型仅表达A抗原,且抗原性较弱,易被误判为O型。尽管亚型在常规检测中较少区分,但在输血或器官移植等场景中,精准鉴定亚型可避免溶血反应。

输血安全与妊娠管理的核心指标

在临床输血中,A型阳性的血型匹配需遵循严格规则。A型受血者可接受A型或O型供血者的红细胞,但其血浆中含抗B抗体,因此需避免输入B型或AB型血液。Rh阳性者虽无需特殊限制,但Rh阴性个体若误输Rh阳性血,可能引发免疫反应,导致后续输血风险。数据显示,我国A型阳性人群占比约30%,其血源相对充足,但亚型误判仍可能威胁输血安全,需依赖分子生物学技术辅助鉴定。

妊娠期血型检测对预防新生儿溶血病(HDFN)至关重要。若母亲为Rh阴性而胎儿为Rh阳性,母体可能产生抗D抗体,导致胎儿红细胞破坏。虽然A型阳性孕妇无需担忧Rh血型不合,但若为O型血且配偶为非O型,仍需监测ABO溶血风险。研究显示,仅2%-5%的ABO血型不合妊娠会引发轻度溶血,远低于Rh系统的严重性。

疾病关联与健康管理的科学视角

近年研究表明,血型与某些疾病的易感性存在统计学关联。例如,A型血人群的心血管疾病风险略高于其他血型,可能与凝血因子水平较高有关。一项纳入60万人的研究发现,A型血人群早发性中风风险增加18%,而O型血风险降低12%。A型血与消化系统肿瘤(如胃癌、直肠癌)的关联性也在多项研究中被提及,推测与ABO基因影响肠道菌群或免疫应答有关。

这些关联性仅为群体趋势,个体健康更受生活方式影响。例如,A型血人群需注意控制血压、血脂,并通过均衡饮食(如减少红肉摄入、增加膳食纤维)降低疾病风险。医学界普遍强调,血型不应成为健康焦虑的来源,而是辅助制定个性化健康管理方案的参考指标之一。

社会认知误区与科学普及挑战

在公众认知中,血型常被赋予超出医学范畴的文化意义。例如,某些地区流行“血型性格论”,认为A型血人群性格谨慎、追求完美。此类观点缺乏严谨科学证据,心理学研究未发现血型与性格的稳定关联。社交媒体中关于“A型血易感染新冠病毒”的传言,虽源于2020年《新英格兰医学杂志》的一项研究(显示A型血感染风险高45%),但后续研究未能完全复现这一结论,提示环境与个体差异的复杂性。

科学普及需纠正两大误区:其一,血型的生物学意义仅限于抗原-抗体反应,不应过度引申;其二,稀有血型(如Rh阴性)的管理需依赖社会协作,而非个体恐慌。例如,我国已建立“熊猫血”志愿者库,通过定期献血保障应急需求。

未来研究方向与技术革新

分子生物学技术的突破正推动血型鉴定向精准化发展。传统血清学方法依赖抗原-抗体反应,可能受亚型或疾病干扰,而基因分型技术(如荧光PCR、二代测序)可直接分析ABO和RhD基因序列,提升检测准确性。2024年无锡血站的研究显示,基因技术已成功鉴定出ABO亚型和弱D血型,为疑难配血提供解决方案。未来,结合人工智能的血型数据库有望实现全球血源动态管理,减少输血风险。

血型与疾病的机制研究仍需深化。例如,ABO基因如何通过调控炎症因子或代谢通路影响疾病进程?个体化医疗是否需纳入血型参数?这些问题将推动跨学科合作,从基因组学、蛋白质组学等多角度揭示血型的生物学奥秘。

总结

血型鉴定报告中的“A阳性”,是ABO与Rh系统交叉验证的科学结论,既反映个体的遗传特征,又关联临床输血、妊娠管理及疾病预防。尽管血型与健康存在统计学关联,但其影响远不及生活方式和环境因素。公众需以科学态度理解血型,避免陷入认知误区;医疗机构应推进精准检测技术,优化血源管理。未来,随着基因技术与大数据分析的融合,血型研究将在个性化医疗和公共卫生领域发挥更大价值。