血型与性格:解码A型血人群的复杂肖像

人类对性格与命运的探索从未停歇,从星座到生肖,再到血型,这些看似神秘的分类体系始终牵动着大众的好奇心。在东亚文化中,血型与性格的关联性讨论尤为盛行,其中A型血人群常被贴上“完美主义者”“内向谨慎”等标签。这种将血液抗原与人格特质直接挂钩的理论究竟是基于文化想象,还是确有科学依据?本文将从文化现象、科学争议与心理学研究三个维度,深入剖析A型血人群的性格特征及其背后的逻辑。

一、文化视角下的A型血特征

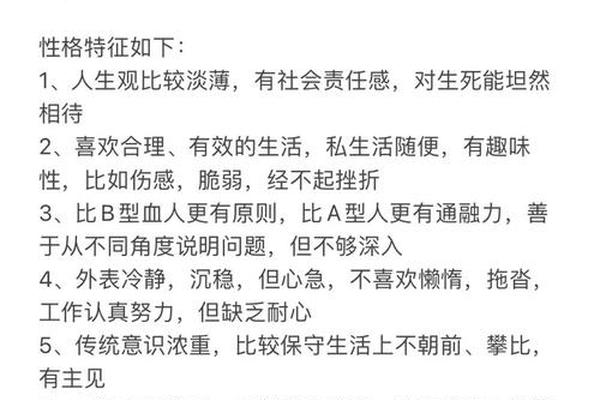

在流行文化中,A型血人群的性格画像具有高度一致性。日本学者古川竹二于1927年提出的“A型人顺从、细致”等观点,经过近百年的传播与演变,逐渐形成了更为丰富的描述。例如,A型血人常被认为具有强烈的责任感与完美主义倾向,他们追求细节的极致,甚至在工作中因过度谨慎而显得犹豫不决。这种特质使得他们在团队合作中成为可靠的执行者,却也容易因自我施压产生焦虑。

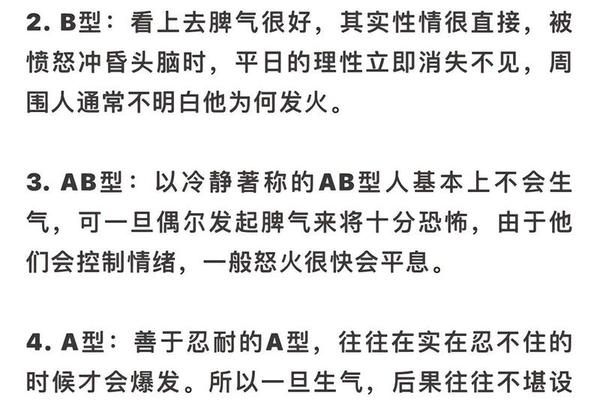

社会互动方面,A型血人常被描述为“内敛而敏感”。他们倾向于避免冲突,注重人际关系的和谐,甚至愿意牺牲个人利益以维持表面和平。日本学者绳田健悟的研究指出,A型血人对外界评价的高度敏感可能源自其文化传统中对集体主义的推崇。这种性格特征在东亚社会中尤为突出,例如中国传统文化中的“中庸之道”与A型血人追求平衡的心理需求不谋而合。

二、科学争议与理论批判

尽管血型性格说在民间广为流传,科学界对其合理性始终持保留态度。诺贝尔生理学奖得主兰德斯泰纳发现ABO血型系统的初衷是解决输血安全问题,而非解释人格差异。多项大规模研究(如2005年台湾2681人样本分析)表明,血型与情绪稳定性、决策能力等性格指标之间不存在统计学关联。日本九州大学的研究团队更明确指出,血型性格理论缺乏实证支持,其流行更多源于心理暗示效应。

反对者认为,血型性格说的传播机制与“巴纳姆效应”密切相关。例如,A型血人“追求完美”的描述具有高度模糊性,不同个体可能将这一标签与自身经历任意匹配。文化环境对性格的塑造作用远大于血型。以日本为例,强调集体责任与自我克制的社会规范可能强化了A型血人的“谨慎”特质,而非血型本身决定。这种社会建构的复杂性,使得单一的血型分类难以涵盖人格的多样性。

三、心理学中的A型行为模式

值得注意的是,心理学领域存在与血型无关的“A型行为模式”概念。1970年,美国学者弗里德曼提出A型人格具有时间紧迫感、竞争意识强与潜在敌意等特征。这类人群易因长期压力诱发心血管疾病,其行为模式与传统文化中“温和内敛”的A型血形象形成鲜明对比。这一矛盾提示,性格研究需区分生物学标记与心理行为特质的不同维度。

从神经科学视角看,A型血人的敏感性可能与其神经递质水平相关。例如,血清素系统的活跃度可能影响焦虑倾向,而多巴胺通路则与完美主义追求存在关联。这些机制与血型抗原的生物学功能并无直接联系。日本学者安藤清指出,将血型与神经生理机制强行关联,本质上是一种“伪科学简化论”。

四、跨学科研究的启示与反思

血型性格说的持久生命力值得深思。在实用层面,企业招聘中隐含的“血型歧视”现象(如偏好A型血员工的“稳定性”),反映了社会对快速识人工具的渴望。这种标签化认知可能掩盖个体独特性。例如,A型血人中既有恪守规则的公务员,也有突破传统的艺术家,单一维度的分类显然无法解释这种多样性。

未来研究应聚焦于基因-环境交互作用对性格的影响。例如,表观遗传学发现,压力环境可能激活特定基因表达,从而强化A型血人的谨慎特质。跨文化比较研究有助于厘清血型性格理论的地域性特征——该理论在欧美国家的接受度显著低于亚洲,这提示文化认同在理论传播中的关键作用。

超越标签的人格探索

血型与性格的关系如同一面多棱镜,折射出人类对自我认知的永恒追求。尽管A型血人群的某些共性特征在文化叙事中清晰可辨,科学证据的缺失提醒我们警惕过度简化的风险。性格的形成是遗传、环境与社会互动的综合结果,任何单一因素的解释都显得力不从心。对于个体而言,与其执着于血型标签,不如以开放心态接纳性格的流动性——正如A型血人既能展现传统描述的“细致谨慎”,也可在艺术创作中迸发“感性自由”。未来的研究或许可以融合神经科学、人类学与大数据技术,在更广阔的维度上解码人格之谜。