在医学领域,血型作为人体重要的遗传标记,不仅影响着输血安全,还与疾病易感性、免疫特征等健康问题密切相关。A型血Rh阳性作为ABO血型系统与Rh血型系统的组合之一,其抗原特性既具有普遍性又存在独特的健康意义。Rh阳性在人群中占比超过99%,而A型血则是全球分布最广的血型类型之一,二者结合形成的A型Rh阳性血型,既体现了生物学多样性,也暗藏着医学研究的深层逻辑。本文将从医学定义、健康关联、免疫机制等角度,系统探讨这一血型的生物学特性及其对个体健康的影响。

一、医学定义与遗传特性

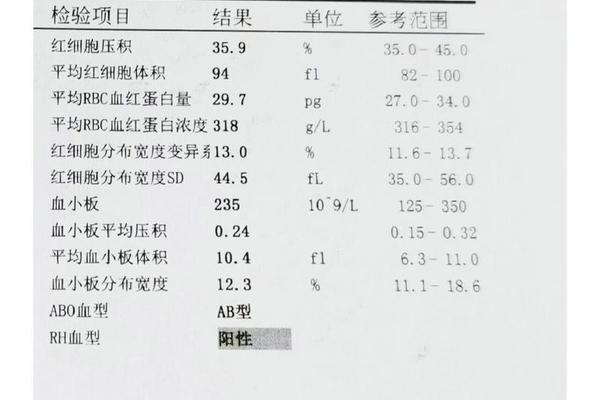

A型血Rh阳性的形成源于ABO基因与Rh基因的共同作用。在ABO血型系统中,A型血个体的红细胞表面携带A抗原,血浆中则存在抗B抗体,这种特征由位于第9号染色体上的ABO基因决定。当个体携带至少一个A等位基因(AA或AO基因型)时,H抗原会被修饰为A抗原,形成A型血。Rh血型系统则涉及50多个抗原,其中D抗原的存在与否是判断Rh阳性的核心标准。当红细胞表面表达D抗原时即为Rh阳性,这种特征由位于第1号染色体的RHD基因控制。

从遗传学角度看,A型Rh阳性血型的分布具有显著地域特征。例如,东亚地区A型血占比约28%,欧洲则高达40%以上。Rh阳性作为显性遗传特征,其全球覆盖率超过99%,仅有不足1%的Rh阴性人群需特别关注输血兼容性问题。这种遗传优势可能源于进化选择压力,研究显示Rh阳性对弓形虫等病原体具有更强抵抗力,在人类迁徙过程中逐渐成为主流血型。

二、健康优势与潜在风险

A型血Rh阳性人群在疾病易感性上呈现双重特征。多项研究表明,A型血对霍乱的抵抗力强于O型血,其机制可能与A抗原干扰霍乱弧菌黏附有关。但与此A型血个体罹患胃癌的风险较其他血型增加32%,这可能与A抗原促进幽门螺杆菌定植相关。在心血管疾病领域,上海交通大学团队长达25年的追踪研究发现,A型血人群冠心病发病率显著高于O型血,可能与A型血患者凝血因子VIII水平较高有关。

Rh阳性特征则展现出独特的健康保护作用。相较于Rh阴性人群,Rh阳性个体因输血资源充足而降低医疗风险,且对弓形虫感染的抵抗力更强。但需注意的是,Rh阳性母亲孕育Rh阳性胎儿时虽无溶血风险,但研究提示Rh阳性血型可能与妊娠期高血压存在微弱关联,其具体机制仍需进一步探究。

三、免疫系统的双刃剑效应

A型Rh阳性血型的免疫特性具有矛盾性。从进化角度看,A抗原的存在符合“黑暗中的一丝光亮”理论——当病毒携带A抗原感染其他血型个体时,会触发更强烈的免疫反应,这种群体免疫效应有助于控制传染病传播。但就个体而言,A型血对疟疾的抵抗力较弱,研究显示其感染风险比O型血高20%,这可能与疟原虫对A抗原的识别偏好相关。

在新冠大流行期间,血型与病毒易感性的关联引发关注。23andMe公司对75万人的研究表明,A型血人群感染新冠病毒的风险较O型血增加9%-18%,但重症转化率无显著差异。这种差异可能与ABO基因多态性影响ACE2受体表达有关,但具体分子机制仍需深入解析。

四、输血医学中的特殊地位

作为最常见的血型组合之一,A型Rh阳性在临床输血中具有重要价值。其红细胞可安全输注给A型和AB型受血者,血浆则适用于O型和A型患者。但需特别注意,现代输血医学已摒弃“万能供血者”概念,即便是同型输血也需进行交叉配血试验,以避免次要血型系统引发溶血反应。

在稀有血型应急保障方面,A型Rh阳性因人群基数大(约占全球人口34%),通常不存在血源短缺问题。但与Rh阴性人群的交互需谨慎,Rh阳性供血者的血浆中含有抗D抗体,若误输给Rh阴性患者可能引发严重输血反应。

五、社会认知的科学澄清

针对广泛流传的“A型血性格论”,科学研究已明确其缺乏实证支持。日本学者古川竹二提出的A型血内向焦虑说,在跨文化研究中显示出高度不一致性。2021年对中国多民族群体的性格测试表明,血型与MBTI人格类型的相关性未达统计学意义。在健康管理领域,片面强调血型决定论可能产生误导,例如某些商业机构鼓吹的“A型血专属饮食法”,其科学依据薄弱且可能造成营养失衡。

总结与展望

A型Rh阳性作为人类血型多样化的典型代表,其生物学意义远超简单的输血分类。从降低霍乱易感性到增加胃癌风险,从免疫双刃剑效应到输血特异性,这一血型既承载着进化选择的智慧,也暗藏健康管理的挑战。现有研究提示,血型与疾病的关联多属统计学层面,其分子机制、基因-环境交互作用等深层问题仍有待揭示。未来研究应加强多组学整合分析,结合表观遗传学、微生物组学等新兴技术,建立血型特异的精准健康管理体系。对个体而言,理性认知血型特征,配合定期体检和科学生活方式,才是维护健康的根本之道。