血型是人体血液的遗传标记,其分类不仅关乎输血安全和器官移植,更是遗传学与免疫学的重要研究对象。在ABO血型系统中,红细胞表面抗原的差异决定了A、B、AB、O四种类型,而ABH血型特异物质(即H抗原)则是这一系统的核心前体物质,广泛存在于唾液等体液中。对这一系统的深入理解,不仅有助于规避医疗风险,更能为疾病预防提供科学依据。

ABH血型的生物学本质

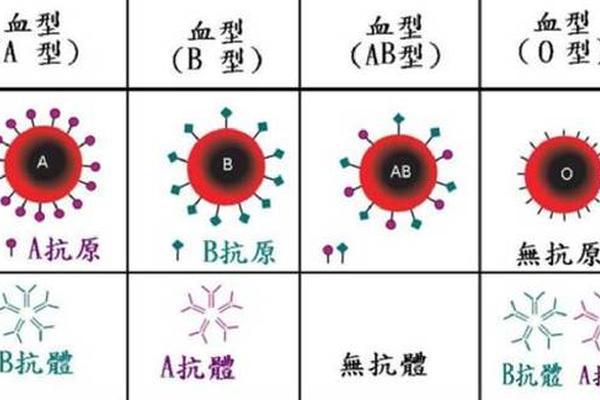

ABH血型系统的核心在于H抗原的糖链结构。所有ABO血型的红细胞表面均携带H抗原,其末端连接的糖基差异决定了血型分类:A型血在H抗原基础上添加N-乙酰半乳糖胺,B型血添加半乳糖,AB型同时存在两种糖基,而O型血则保持H抗原的原始结构。这一发现解释了为何O型血可作为“万能供血者”——因其红细胞表面不含A/B抗原,减少了受血者的免疫排斥风险。

值得注意的是,H抗原的表达受FUT1基因调控。极少数人群因基因突变无法合成H抗原(即孟买血型),其红细胞即使携带A/B基因也无法表达相应抗原,导致常规血型检测误判为O型。这类罕见血型的发现,揭示了血型系统的复杂性远超传统认知,也为输血医学提出了特殊挑战。

ABH血型的检测方法与技术

临床检测ABH血型主要依赖抗原-抗体反应原理。标准流程包括正向定型(用已知抗血清检测红细胞抗原)与反向定型(用标准红细胞检测血清抗体)。例如,抗A血清与A型红细胞接触时会发生凝集,而抗B血清则不会,由此可明确血型分类。近年来微柱凝胶法的应用显著提高了检测灵敏度,尤其适用于亚型鉴定,如区分A1与A2亚型。

对于非医疗机构,可通过献血记录查询或家用检测试剂盒获取血型信息。支付宝、微信等平台已接入全国电子献血证系统,献血者可通过身份验证直接查看包含血型的电子档案。但需注意,自测试剂盒受操作规范性和血样纯净度影响,其准确性低于医院实验室检测。一项研究显示,未经培训者使用试剂盒的错误率可达12%,因此医学界仍建议以专业检测为准。

ABH系统的临床应用与疾病关联

在输血医学中,ABH系统的精准匹配是安全输血的基石。尽管O型血被称为“万能血型”,但现代医学强调同型输血原则。研究发现,O型血浆中的抗A/B抗体仍可能引发溶血反应,尤其是大量输血时,因此仅建议在紧急情况下少量使用。对于Rh阴性等稀有血型,建立区域性血型数据库已成为公共卫生的重要课题,我国部分地区已实现Rh阴性血型者动态追踪。

流行病学研究揭示了血型与疾病的微妙关联。例如,O型血人群感染诺如病毒的风险较低,可能与H抗原结构差异影响病毒吸附有关;而A型血人群的心血管疾病发病率较高,推测与凝血因子VIII水平升高相关。值得注意的是,新冠病毒感染研究中发现,O型血患者的重症转化率显著低于其他血型,其机制可能与天然抗体的中和作用相关。这些发现为个性化医疗提供了新的研究方向。

遗传规律与法医学应用

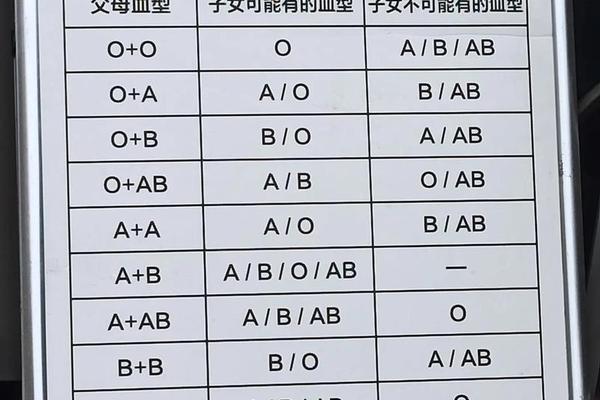

ABH血型的遗传遵循孟德尔定律,父母血型组合可预测子代可能类型。例如,AB型与O型父母不可能生育O型子女,这一规律在亲子鉴定中具有重要价值。但需注意基因突变和亚型的存在可能造成例外,如孟买血型者的遗传表现会打破常规预测模式。2019年某亲子纠纷案中,正是通过H抗原检测揭穿了常规ABO检测的局限性,最终依靠基因测序还原真相。

在法医学领域,血痕的ABH抗原检测可辅助犯罪现场重建。由于H抗原在唾液、汗液等体液中广泛存在,即便血液样本降解,仍可通过分子生物学手段检测特定基因片段。2022年破获的某悬案中,警方正是利用嫌疑人衣物上微量唾液的H抗原基因型锁定了其血型特征。

总结与未来展望

ABH血型系统作为人类最重要的血型分类体系,其价值已超越临床输血范畴,延伸到疾病预防、法医学鉴定乃至人类学研究领域。随着单细胞测序技术的发展,科学家发现同一人体的不同造血干细胞可能呈现抗原表达差异,这为解释某些血型嵌合现象提供了新视角。未来研究可着重于:①开发非侵入性血型检测技术(如唾液抗原快速检测);②建立全球性稀有血型动态监测网络;③探索血型抗原在肿瘤免疫治疗中的潜在作用。对个体而言,明确自身血型不仅是医疗应急的基本需求,更是深入了解遗传特质的重要窗口。