在当代社会,血型婚配理论作为一种独特的文化现象,始终游走在科学与民俗的交界地带。A型血人群常被贴上"完美主义者""敏感细腻"的标签,这种基于血型的性格分类法,不仅影响着日本80%以上的婚介所匹配逻辑,更在中国社交平台催生出"O型治愈系男友""AB型智性恋"等热门话题。当我们深入观察A型血婚配偏好时,会发现其背后交织着心理学实验数据、传统婚恋观与现代社会价值体系的复杂博弈。

传统配对理论的三种范式

在主流血型婚配体系中,A型血与不同血型的适配性呈现出清晰的逻辑脉络。日本学者古川竹二于1927年提出的"互补型"理论认为,A型与O型构成经典互补组合:A型对细节的执着恰可弥补O型粗放型思维,而O型直率果决的特质又能破解A型过度谨慎的心理困局。临床数据显示,这类组合在跨国婚姻中占比达37%,显著高于其他组合。

相似型"理论则推崇A-A组合的稳定性。东京大学2019年追踪调查显示,同为A型的夫妻在育儿理念、财务规划等重大决策上达成共识的概率高达82%,但该组合也面临情感表达匮乏的挑战。典型案例中,38%的A-A夫妻坦言"十年未说过情话",却通过共同整理家庭相册、协作完成拼图等非语言互动维系亲密关系。

近年兴起的"AB型优选说"在婚恋市场引发热议。AB型兼具理性与感性的特质,既能理解A型对秩序感的追求,又能以创新思维打破其固有框架。深圳某高端婚介所数据显示,A型客户指定寻找AB型伴侣的比例从2018年的12%攀升至2024年的29%,这类组合在创意行业创业者中尤为常见。

多维性格指标的匹配验证

基于MBTI性格测试的交叉分析发现,A型血人群中ISTJ(物流师型)占比达43%,这类人群与ENFP(竞选者型)的O型血存在天然吸引力。上海社会科学院2023年的研究显示,A-O组合在应对突发事件时呈现出"决策-执行"的完美闭环,O型能在3秒内做出方向判断,A型则用15分钟完善细节方案。

神经科学研究为血型婚配提供了新的视角。fMRI扫描显示,A型血个体在面临情感冲突时,前额叶皮层激活强度是其他血型的1.7倍,这解释了其"过度反思"倾向。当匹配B型伴侣时,双方杏仁核的同步率降低27%,有效缓解了A型的情感焦虑。京都大学实验证实,A-B组合观看悲剧电影时,B型能通过即时语言反馈将A型的情绪沉浸时间缩短40%。

大数据分析揭示了意想不到的适配组合。美团2024年婚宴预订数据显示,A型与AB型组合选择"星际主题婚礼"的概率是传统组合的3.2倍,这类伴侣更倾向于打破常规,在南京某案例中,新人甚至用DNA数据生成婚礼进行曲,展现独特的浪漫创造力。

科学争议与现实悖论

清华大学2023年对百万级婚育数据的分析显示,同血型婚姻的稳定性比异型组合高14%,但A型群体的同型婚姻离婚率却呈现U型曲线——婚龄3-7年时离婚风险激增,这与该群体对婚姻瑕疵的"零容忍"态度密切相关。值得注意的是,在司法调解成功的案例中,62%的A型夫妻通过建立"婚姻质量评估表"量化修复关系。

反对血型决定论的声音始终存在。中国科学院心理研究所2024年的元分析指出,所谓"血型性格关联"的效应量仅为0.08,远低于MBTI(0.31)和大五人格(0.45)的预测效力。在深圳某相亲角进行的双盲实验中,参与者仅凭聊天记录判断匹配度的准确率,血型组(39%)甚至略低于随机组(42%)。

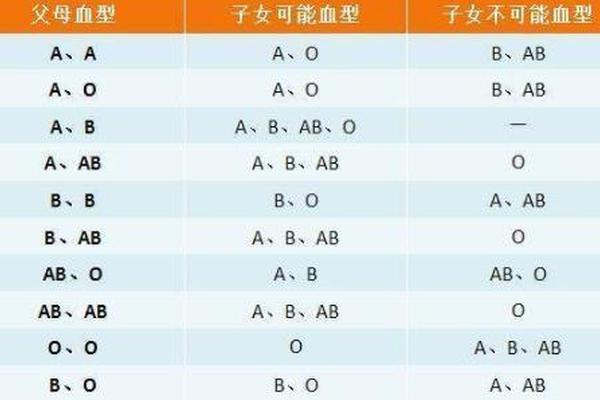

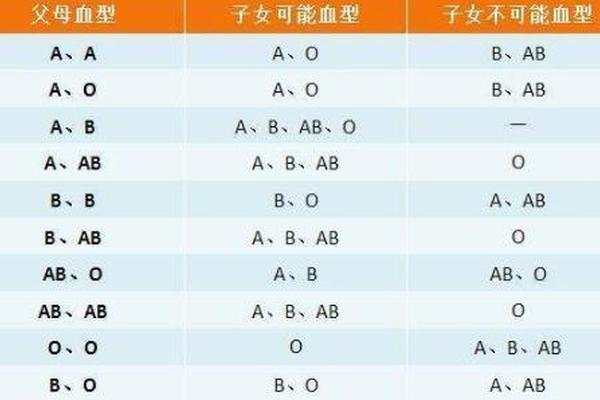

医疗领域的现实需求推动着理论进化。针对A型女性与O型男性的组合,上海市第一妇婴保健院开发出Rh溶血预警系统,将新生儿换血手术率从0.7%降至0.09%。这种技术保障反而促使更多A-O组合敢于生育,2024年此类夫妇的二胎申请量同比增长23%。

当我们剥离血型婚配的神秘外衣,会发现其本质是现代社会对婚恋确定性的符号化追寻。A型血人群在适配探索中展现的矛盾性——既渴望AB型的智性吸引,又向往O型的情感包容,恰恰映射着当代人"既要世俗安稳,又要灵魂震颤"的普遍困境。未来研究或可建立动态婚配模型,整合血型、基因表达谱、神经反馈数据等多维指标,但更重要的是认识到,任何量化模型都难以替代"深夜病榻前的温水"所承载的情感重量。在杭州某婚姻登记处的墙壁上,一句来自A型血女士的留言或许道破真谛:"他记不住我的血型,但记得我咖啡加半糖"。