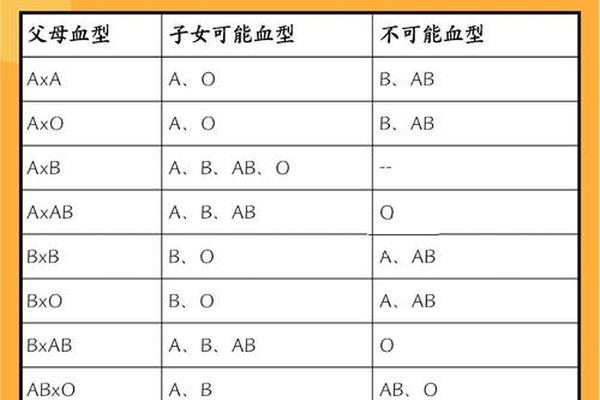

血型作为人类遗传的重要特征,其传递规律始终遵循生物学的基本法则。ABO血型系统由奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳于1900年发现,其核心在于红细胞表面A、B抗原的表达差异。对于O型(基因型ii)与A型(基因型IAIA或IAi)的父母组合,以及两个A型父母的组合,其子代血型的可能性既体现了显隐性遗传的经典模式,也涉及基因重组与概率分布的复杂机制。

从遗传学角度看,O型血个体的基因型为隐性纯合(ii),而A型血可能携带显性纯合(IAIA)或显性杂合(IAi)基因。当O型与A型结合时,父母分别传递i和IA/i基因,子代可能表现为A型(IAi)或O型(ii)。若父母双方均为A型,则基因组合的概率进一步细化:若一方为IAIA,子代必为A型;若双方均为IAi,则子代有25%概率为O型(ii),75%为A型(IAIA或IAi)。

基因型组合的定量分析

在O型与A型父母组合中,A型父母的基因型差异直接影响子代血型的分布。若A型父/母为显性纯合(IAIA),其只能传递IA基因,与O型(ii)的i基因结合后,子代必然表现为A型(IAi)。但若A型父/母为杂合型(IAi),其传递IA或i基因的概率各占50%,此时子代有50%概率为A型(IAi),50%为O型(ii)。

对于两个A型父母的组合,基因型可能性更为复杂。若双方均为显性纯合(IAIA),子代只能继承IA基因,表现为A型;若一方为显性纯合(IAIA),另一方为杂合(IAi),子代仍全为A型(IAIA或IAi)。但若双方均为杂合型(IAi),子代基因型将呈现孟德尔式分布:25%为显性纯合(IAIA),50%为杂合(IAi),25%为隐性纯合(ii),即血型表现为A型(75%)或O型(25%)。

临床实践中的验证与争议

血型遗传规律在亲子鉴定和医疗输血中具有重要应用。例如,O型与A型父母若生出B型或AB型子女,可立即排除生物学亲子关系。但临床曾出现例外案例:2019年报道的“方先生家庭事件”中,O型父亲与A型母亲却生育了B型女儿。后续基因检测发现,母亲实际为罕见的ABw亚型(基因型A102/Bw11),其B抗原表达极弱,常规血清学检测误判为A型。

此类案例揭示了血型系统的复杂性。除ABO系统外,H抗原缺失的孟买血型、基因突变导致的亚型等均可能打破常规遗传规律。现代医学强调通过基因测序而非单纯血清学检测确认血型,尤其在涉及输血或亲子关系争议时。

社会认知与科学教育的意义

公众对血型遗传的认知常存在误区。例如,部分人认为“父母血型相同则子女必同型”,忽略了杂合基因型的重组可能。科普教育需明确区分表现型与基因型:A型血个体可能是IAIA(纯合)或IAi(杂合),这一差异直接影响子代血型的概率分布。

血型与疾病关联的研究为遗传学提供了新视角。例如,A型血与胃癌风险的相关性、O型血对疟疾的抵抗力等。这些发现不仅深化了血型的生物学意义,也为精准医疗提供了潜在靶点。

总结与未来展望

血型遗传规律是生物学与医学交叉研究的经典领域。O型与A型父母子代的血型分布,以及双A型父母的遗传可能性,均严格遵循显隐性法则与概率原则。罕见基因变异、亚型表达等特殊情况要求我们在临床和科研中保持审慎态度。

未来研究应聚焦于三方面:一是开发更精准的血型基因检测技术,避免血清学误判;二是探索血型与其他遗传疾病的关联机制;三是通过大规模人群数据完善血型亚型的分类标准。唯有将基础科学与临床实践紧密结合,才能更全面地揭示血型遗传的奥秘,并为人类健康提供更坚实的保障。