A型血与B型血的个体在性格特征上存在显著差异。A型血的人通常表现出谨慎、细致的特质,倾向于遵守规则并注重细节,而B型血的人则更为自由洒脱,思维发散且富有创造力。这种性格差异在亲密关系中可能形成互补,但也可能因行为节奏不同产生摩擦。例如,A型血个体对计划的严格执行可能与B型血随性调整的倾向发生冲突,需要双方通过建立灵活的沟通机制来弥合差异。

从心理学视角看,A型血的焦虑敏感性与B型血的乐观特质形成对比。日本学者照光前川的研究指出,A型血人群在压力下更易出现情绪波动,而B型血人群则具有更强的情绪调节能力。这种差异在育儿场景中尤为明显:A型血家长可能更关注孩子的行为规范,而B型血家长则倾向于鼓励探索,两种教育模式的平衡需要建立在充分理解彼此价值观的基础上。

遗传组合与血型概率

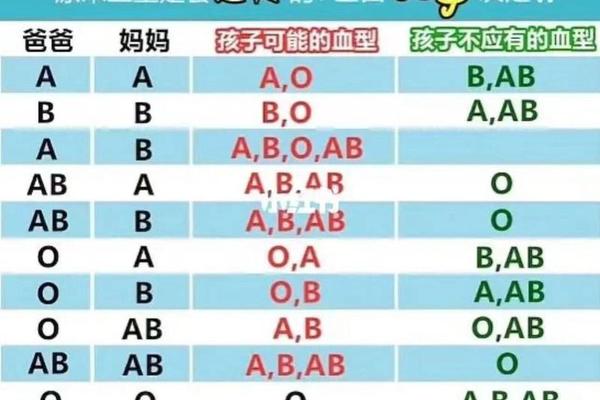

从遗传学角度,A型(AA/AO)与B型(BB/BO)血型结合后,子代可能呈现A、B、AB或O型血,概率分别为37.5%、37.5%、12.5%和12.5%。这种多样性源于ABO血型系统的共显性遗传规律,其中A、B抗原的显性表达与O型隐性基因的交互作用决定了最终表型。值得注意的是,Rh阴性血型的遗传概率需额外考虑父母隐性基因携带情况,若双方均为Rh阳性杂合体,子代有25%概率出现Rh阴性。

不同血型组合对子代健康存在潜在影响。上海交通大学的研究表明,AB型血儿童患心血管疾病的风险较O型血高17%,而B型血儿童对肝炎病毒的易感性更为突出。日本2021年的新冠研究进一步揭示,AB型血患者重症化风险是O型血的1.6倍,这提示血型可能通过抗原表达影响免疫应答机制。

健康管理与疾病预防

针对A型血与B型血家庭,健康管理需实施差异化策略。A型血儿童需重点监测胃部健康,其幽门螺旋杆菌感染率较其他血型高30%,定期碳13呼气试验检测可有效降低胃癌风险。而B型血儿童应加强肝病预防,疫苗接种覆盖率需达到95%以上以阻断乙肝病毒传播链。

对于AB型血子代,建议采取综合性健康干预。挪威奥斯陆大学的追踪研究显示,AB型血人群的认知功能衰退速度较O型血快22%,建议从学龄期开始补充Omega-3脂肪酸并实施认知训练。AB型血特有的凝血因子活性异常使其外伤出血风险增加15%,家庭急救包中应常备止血凝胶和凝血酶制剂。

教育适配与发展引导

血型特质对教育方式选择具有参考价值。庆应大学团队通过实验发现,A型血儿童在结构化学习中表现优异,任务完成准确率比B型血儿童高18%;而B型血儿童在开放式创作中展现出更强的想象力,其发散思维得分比A型血高27%。家长应根据子代血型调整教育策略,例如为A型血孩子设计阶段性目标,而为B型血孩子保留自由探索空间。

社会适应能力培养需关注血型特征。东京教育研究所的追踪数据显示,AB型血青少年在同龄群体中遭遇社交障碍的概率是A型血的2.3倍,建议通过团体协作活动培养其人际沟通技巧。对于O型血子代,需特别注意培养抗压能力,其肾上腺素水平在应激状态下较其他血型上升更快,易引发冲动行为。

A型血与B型血的结合既创造了个性互补的可能,也带来健康管理和教育引导的挑战。现有研究表明,血型通过抗原表达机制影响生理功能,并通过性格特质作用于行为模式,但这种关联性并非决定论。建议家庭建立动态健康档案,结合血型特征实施精准预防,同时在教育中兼顾生物特质与社会化培养。

未来研究可深入探索血型相关糖蛋白与神经递质的相互作用机制,以及表观遗传学因素对血型表达的影响。跨学科团队应开发血型适配性评估工具,为家庭提供从健康管理到职业规划的全程指导。需要强调的是,个体发展始终是遗传与环境共同作用的结果,血型研究应为个性化服务提供参考而非限制。