在人类对生命科学的探索中,血型始终是揭示遗传奥秘与医学实践的重要窗口。ABO血型系统自1900年被奥地利科学家卡尔·兰德斯泰纳发现以来,其分类逻辑深刻影响着临床输血、疾病研究甚至法医学领域。而随着Rh血型系统的补充,A+、B-等复合型血型概念的提出,进一步细化了血液的生物学特性。作为最常见的血型之一,A+型(即A型Rh阳性)不仅在全球人口中占比显著,更因其独特的抗原特性成为医学研究的焦点。本文将系统解析A+血型的定义、临床意义及其与健康的关系,揭示这一生物学标记背后的科学内涵。

血型分类的生物学基础

血型的本质是红细胞表面抗原的差异表达。ABO系统依据A、B抗原的存在分为四类:仅含A抗原为A型,仅含B抗原为B型,两者兼具为AB型,两者皆无为O型。而Rh系统则以D抗原为判定标准,阳性者红细胞携带D抗原,阴性者则缺失。A+血型即是在ABO系统中表现为A型,同时在Rh系统中为阳性的复合型血型。

这种双重分类体系的建立源于临床需求。20世纪40年代,菲利普·莱文发现Rh阴性母亲可能对胎儿Rh阳性红细胞产生免疫反应,导致新生儿溶血病,促使Rh系统成为输血安全的重要指标。研究显示,A+血型的形成由位于第9号染色体的ABO基因和第1号染色体的RHD基因共同决定,其中A基因编码N-乙酰半乳糖胺转移酶,使H抗原转化为A抗原;RHD基因则指导D抗原合成。

临床输血的核心原则

A+血型的输血兼容性遵循ABO与Rh双系统规则。A型个体血浆中含抗B抗体,因此可接受A型或O型供血,而Rh阳性者仅能接受Rh阳性血液。数据显示,约34%的亚洲人和30%的欧洲人属于A+血型,这使得其血液储备在临床中具有关键作用。

输血安全仍需警惕亚型变异。例如A2亚型(占A型人群的20%)的抗原表达较弱,若误判可能导致溶血反应。2023年瑞典隆德大学的研究发现,使用嗜黏蛋白阿克曼菌提取的酶组合可高效去除A抗原,将A型血转化为通用O型,该技术转化率超过99%,为解决血源短缺提供了新思路。

遗传规律与族群分布

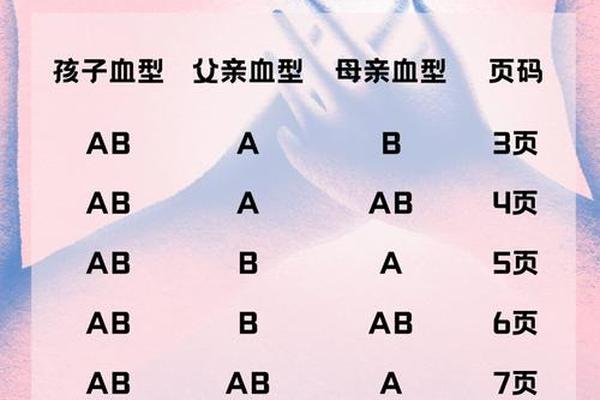

血型遗传遵循孟德尔定律,A+血型的形成需父母至少一方传递A基因和Rh阳性基因。若父母分别为AO与Rh+/Rh-组合,子女有50%概率继承A+血型。族群差异显著:白种人中A+占比约32%,而东亚地区因O型高频分布,A+比例降至27%。

值得注意的是,Rh阴性在亚洲人群中仅占0.3%-0.5%,被称为“熊猫血”。这种稀有性使得A-血型个体在紧急输血时面临更高风险。基因研究表明,Rh阴性多由RHD基因缺失或突变导致,此类人群需定期筛查抗体并建立自体血库。

健康风险的关联证据

大规模流行病学研究揭示了血型与疾病的微妙联系。2021年对510万人的分析表明,A型血个体静脉血栓风险比O型高20%,可能与凝血因子VIII水平升高有关。而A+人群因同时携带A抗原和D抗原,在胃癌、癌发病率上呈现特异性升高,机制可能与病原体利用血型抗原作为感染受体有关。

相反,A型血对疟疾原虫的抵抗力较强。研究发现,恶性疟原虫的VAR2CSA蛋白更易结合O型红细胞的糖基化位点,这使得A+血型者在疟疾流行区具有生存优势。这种进化压力可能部分解释了ABO血型在不同地理区域的分布差异。

未来研究方向与挑战

当前血型研究正朝着两个维度突破:一是通过基因编辑技术实现血型转换,如东南大学吴国球团队利用Flavonifractor plautii来源的脱乙酰酶与半乳糖胺酶,5分钟内即可将A型红细胞转化为O型,催化效率提升28倍;二是探索血型对个性化医疗的指导价值,例如发现ABO基因多态性与降压药疗效的相关性。

血型生物学仍存在未解之谜。约15%的个体携带弱表达抗原(如Ax亚型),现有检测技术可能漏检;红细胞外的血型抗原在器官移植排斥中的作用尚未完全阐明。这些空白领域亟待跨学科合作攻克。

作为生命馈赠的遗传密码,A+血型既是临床输血的科学坐标,也是人类进化史的微观缩影。从确保输血安全的酶转化技术,到揭示疾病易感性的分子机制,血型研究持续推动着医学进步。未来,随着单细胞测序与合成生物学的发展,我们有望实现血型系统的精准调控,让每一滴血液都能在生命救治中发挥最大价值。对于公众而言,了解自身血型不仅是健康管理的基础,更是对生命科学最本质的认知与尊重。