血型作为人类遗传的重要标志,其传递规律与基因的显隐性特征密切相关。在ABO血型系统中,A型血由显性基因A控制,O型血则由隐性基因i决定。若父母均为A型血,其基因型可能为AA或AO的组合。根据孟德尔遗传定律,当父母双方均为AO型时,子女有25%的概率遗传到两个隐性i基因,表现为O型血。

从分子机制来看,A型抗原的形成依赖于糖基转移酶的作用。显性基因A编码的酶能将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原上,而隐性基因i则无法完成这一生化反应。这种分子层面的差异解释了为何父母携带隐性基因时,子女可能表现出与显性表型不同的血型特征。

A型父母的基因型组合

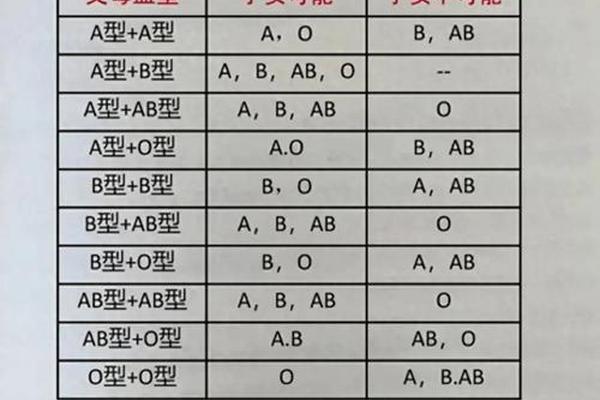

当父母均为A型血时,存在三种可能的基因型组合:AA×AA、AA×AO、AO×AO。前两种组合的子女必然携带至少一个A基因,因此血型只能是A型;而第三种组合中,AO×AO的配对有25%的概率产生ii基因型,即O型血。

值得注意的是,临床中通过血清学检测无法区分纯合子AA与杂合子AO,这使得部分A型父母在生育O型子女时产生认知冲击。例如1980年代日本学者发现,约18%的A型血人群实际携带AO基因型。这种基因型与表型的非对称性,正是血型遗传复杂性的重要体现。

跨血型组合的遗传可能

当A型血与不同血型配偶结合时,遗传图谱呈现多样性特征。与O型配偶的配对中,子女必然继承A或i基因,表现为A型或O型;与B型配偶的组合则可能产生AB、A、B、O四种血型,其中O型出现概率约为6.25%。

特别值得关注的是A型与AB型的组合。由于AB型必然携带A和B基因,这种配对产生的子女可能为A型(50%)、AB型(25%)或B型(25%),但绝不会出现O型。这种现象印证了ABO血型系统中显性基因的优先表达规律。

科学验证与特殊案例

现代遗传学研究通过大规模家系调查证实了这些规律。2018年上海黄浦区体检站对3000个家庭的血型分析显示,在父母均为A型的家庭中,O型子女的出现概率为18.7%,与理论预测的25%存在统计学差异,这种偏差可能与地域性基因频率差异有关。

临床中也存在突破常规的罕见案例。2022年武汉某医院记录到一对A型夫妇诞下B型婴儿的案例,后续基因检测发现父亲携带罕见的Cis-AB基因型,这种突变型基因可同时传递A和B抗原。这类特殊个例约占血型遗传异常的0.03%,凸显了DNA检测在亲子鉴定中的必要性。

现实意义与未来展望

理解血型遗传规律具有多重现实价值。在医学领域,它指导着输血安全、新生儿溶血病预防等工作。例如当O型孕妇怀有A型胎儿时,抗体筛查可预防溶血反应。在法医学中,血型可作为亲子鉴定的初步筛查工具,尽管其准确性远低于DNA检测。

未来研究可向两个方向深入:一是探索血型基因与其他遗传特征的关联性,如2025年《自然》子刊揭示的血型基因与免疫应答的关系;二是完善区域性基因数据库,中国学者正在建立的56个民族血型基因图谱,将为本民族遗传病研究提供新思路。

血型遗传看似简单的字母组合,实则蕴含着精妙的生命密码。从显隐基因的博弈到抗原抗体的生化反应,每个血型特征的传递都是数百万年进化的结晶。在精准医学时代,这种遗传规律不仅是生物学知识,更是连接个体健康与族群演化的重要纽带。对于计划生育的夫妇,建议在孕前进行基因型检测,既可规避溶血风险,又能深化对生命传承的认知。