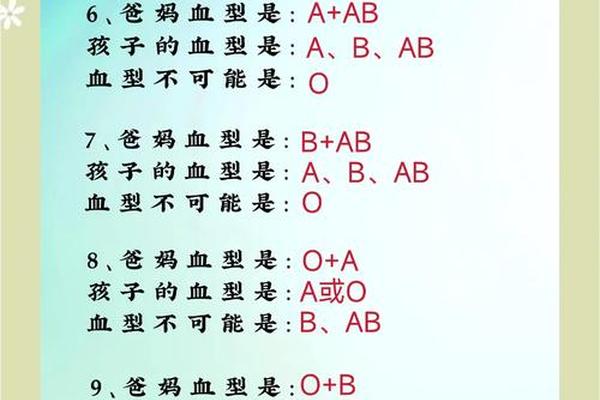

在ABO血型系统中,A型与B型父母的子女可能呈现四种血型中的任意一种。根据孟德尔遗传定律,A型血可能携带AA或AO基因型,B型血则可能为BB或BO基因型,两者结合时,子代可能获得A、B、AB或O型血。例如,若父母基因型分别为AO和BO,子女的基因组合概率为25%的AB型、25%的AO型、25%的BO型以及25%的OO型,表现为AB型、A型、B型或O型血。

血型遗传并非绝对。极少数情况下,如孟买血型或基因突变,可能导致亲子血型关系违背常规规律。孟买血型因缺乏H抗原前体物质,导致常规检测显示为O型,实际可能携带AB型基因。亚型变异(如B亚型抗原表达微弱)也可能影响血型判定。这些特例提示,血型虽为遗传标记,但需结合基因检测才能确保亲子鉴定的准确性。

性格特征的群体倾向与个体差异

传统观点认为,A型血孩子通常表现出严谨、内敛的性格特征。他们注重规则,倾向于通过逻辑分析解决问题,且在社交中较为被动。例如,A型儿童在集体活动中可能更关注细节,对陌生环境适应性较弱,需较长时间建立信任。而B型血孩子则被认为性格外向、富有创造力,其思维方式灵活多变,擅长在非结构化场景中发挥优势。

科学界对血型与性格的关联性存在争议。日本学者古川竹二于1927年提出的“血型性格说”曾被广泛传播,但后续研究显示其缺乏统计学支持。2005年台湾学者对2681人的调查及2019年日本九州大学的万人规模研究均表明,血型与性格无显著相关性。这些数据提示,社会环境、家庭教育等后天因素对性格塑造的影响可能远大于血型。

教育策略的适应性调整

针对A型血孩子的认知特点,教育者可侧重结构化学习方式。例如,通过分步骤任务分解、明确目标与反馈机制,帮助其建立系统性思维。需关注其情绪敏感性,避免高压环境导致退缩行为,可通过渐进式社交训练提升适应性。

对于B型血孩子,动态化教学场景更易激发潜能。例如,将知识融入游戏或实践项目,利用其好奇心驱动自主学习。但需注意引导其专注力,通过阶段性目标设定培养持久性。值得强调的是,教育策略应基于个体观察而非血型标签,部分B型血儿童可能表现出与群体特征相反的腼腆特质,需针对性调整互动方式。

智力发展的多维影响因素

部分研究曾提出AB型血人群在智力测试中表现突出,认为其兼具A型逻辑性与B型创造性。而O型血因记忆与模仿能力较强,常被视为“社交型”智力代表。但临床数据显示,智力水平与血型间不存在直接因果关系,遗传基因的复杂组合及表观遗传调控才是核心机制。

环境因素对智力发展的权重占比可达30%-50%。营养摄入(如DHA对神经发育的促进)、早期教育干预(如语言刺激与空间认知训练)以及家庭支持系统(如父母参与度)均能显著影响认知能力。即便相同血型的个体,在不同成长环境中可能呈现迥异的智力发展轨迹。

A型与B型血孩子的生理特征虽受遗传规律支配,但其性格养成与能力发展更多取决于后天培育。当前研究证实,血型与智力、性格的关联缺乏严谨科学依据,教育实践应摒弃刻板印象,转而关注个体差异性。未来研究可深入探索血型抗原对神经递质代谢的潜在影响,或通过大规模纵向追踪实验,量化分析血型在人类行为学中的真实权重。对于家长与教育工作者,建立动态观察机制,结合基因检测与行为评估制定个性化培养方案,才是科学育人的正确方向。