血液安全是医疗救治中不可忽视的核心环节,而ABO血型系统的相容性原则更是输血医学的基石。对于A型血患者而言,了解其输血适应症不仅关乎治疗效果,更直接影响到生命安全。从抗原抗体反应的生物学机制到临床实践中的复杂案例,A型血的输血规则既遵循科学规律,又需要结合个体化医疗策略,其背后涉及免疫学、遗传学及学等多学科交叉的深度思考。

一、ABO血型系统的生物学基础

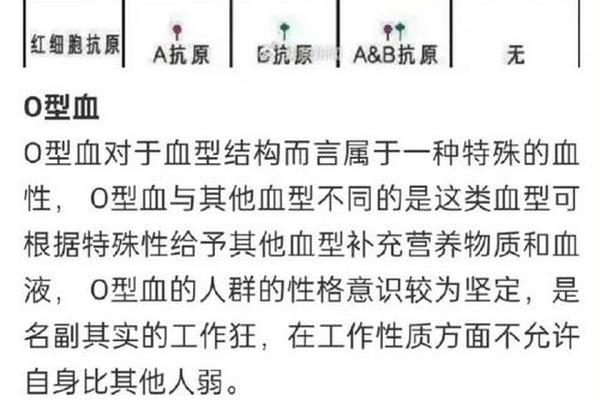

A型血的特异性源于红细胞表面A抗原的存在。根据ABO血型分类标准,红细胞膜携带A抗原的个体被定义为A型血,其血清中天然含有抗B抗体。这种抗原-抗体分布的规律性,源于基因编码的糖基转移酶活性差异:A型基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原前体,形成A型抗原决定簇。

抗原抗体反应的不可逆性决定了输血的禁忌边界。当A型血患者输入B型或AB型血液时,血清中的抗B抗体将与供体红细胞的B抗原发生凝集反应,激活补体系统导致溶血危机。研究显示,这种免疫反应在输注200ml异型血后即可引发致死性溶血。输血相容性原则本质上是对抗原抗体空间构象匹配度的严格把控。

二、A型血的输血适配规则

同型输血的优先性原则在临床实践中具有绝对优势。理想状态下,A型患者应接受A型全血或成分血,这能最大限度避免免疫排斥反应。统计数据显示,我国A型血人群占比约30%,血库储备相对充足,为实施同型输血提供了物质基础。但在大出血等紧急情况下,医疗机构需启动血液预警机制,通过区域联动确保血源供应。

O型血的特殊地位源于其缺乏A、B抗原的特性。作为"万能供血者",O型红细胞可安全输注给A型患者,但需警惕其血浆中的抗A抗体。实验表明,输注O型全血时,抗A抗体效价超过1:64即可能引发轻度溶血,因此现代输血指南强调应优先使用O型洗涤红细胞。值得注意的是,这种应急方案仅适用于急性失血量超过30%的危重病例。

三、特殊情境下的输血策略

Rh血型系统的叠加影响不容忽视。我国汉族人群中Rh阴性率仅约1%,这使得Rh阴性A型血(A-)患者面临特殊挑战。此类患者需遵循双重匹配原则:既要保证ABO系统相容,又需RhD抗原阴性。当库存不足时,可考虑输注Rh阴性O型血,但必须进行抗体筛查,避免抗D抗体引起的迟发性溶血反应。

成分输血的精细化应用显著提升了输血安全性。对于慢性贫血的A型患者,悬浮红细胞可精准补充携氧能力;血小板减少症患者则需输注经去白细胞处理的A型血小板。研究显示,采用单采血小板技术可使输注有效率提升至90%以上。在烧伤等特殊病例中,新鲜冰冻血浆的输注需严格遵循ABO相容性原则,避免血浆中的凝集素引发不良反应。

四、临床实践中的争议与突破

交叉配血试验的技术革新持续推动输血安全边界扩展。尽管ABO血型匹配是首要条件,但约0.03%的A型患者存在亚型变异(如A2型),可能产生抗A1抗体。这类特殊病例需采用抗-H lectin进行亚型鉴定,并选择O型洗涤红细胞进行输注。基因检测技术的临床应用,使得H抗原缺失的孟买型等罕见血型得以早期识别,避免传统血清学检测的误判风险。

输血医学的维度同样值得关注。亲属间输血的"安全性神话"已被科学证据打破,研究显示直系亲属输血引发移植物抗宿主病(TA-GVHD)的风险是非亲属输血的11-21倍。这要求临床医生在紧急情况下仍需坚持非亲属血源优先原则,即便面临家属的情感压力。

展望未来,人造血液技术的发展可能重塑输血规则。日本学者已成功培育出具有A型抗原特性的诱导多能干细胞(iPSC),其分化产生的红细胞携氧能力达到天然红细胞的97%。基因编辑技术的突破,使得CRISPR/Cas9系统改造O型红细胞表达A抗原成为可能,这项技术若实现临床应用,将彻底解决血型特异性血液制品的短缺问题。

总结而言,A型血的输血适配既是严谨的科学命题,也是复杂的临床决策过程。从抗原抗体反应的分子机制到成分输血的技术革新,从交叉配血的精准检测到规范的平衡把握,每个环节都彰显着现代医学对生命安全的敬畏。随着生物技术的飞速发展,输血医学正朝着个体化、精准化的方向演进,但"同型优先、严格配型"的基本原则始终是守护患者生命的最后防线。