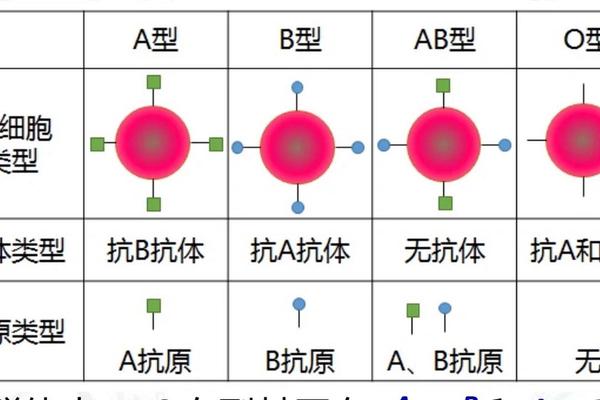

AB型血作为ABO血型系统中出现最晚的类型,其形成机制体现了基因的复杂性与人类演化史的融合。从分子生物学角度看,AB型血的抗原合成依赖于A和B两种基因的共同作用。根据研究,A基因编码的α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶能将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原末端,而B基因的α-1,3-D-半乳糖转移酶则负责添加半乳糖基团。这种双重酶活性使得AB型红细胞表面同时存在A和B抗原。这种遗传上的“双显性”特性,使其在生物学层面具有独特性,也为“贵族血”的称谓提供了科学注脚。

从群体遗传学视角看,AB型血在全球人口中的分布仅占约5%,其形成需要父母双方分别携带A和B基因。这种低频率的遗传组合使其在人类基因库中显得稀有。值得注意的是,AB型血在蒙古族、满族等游牧民族中比例较高,这与历史上亚欧民族迁徙和基因交流密切相关。例如,我国北方少数民族如蒙古族的AB型比例达到11%,而南方壮族则不足5%,这种差异折射出血型分布与民族融合的深层关联。

二、历史与文化中的符号化建构

“贵族血”的概念本质上是一种文化隐喻。日本学者山本等人在研究血型文化时指出,AB型血常被赋予“神秘”“智慧”等象征意义。这种认知源于其兼具A型血的理性与B型血的创造力特质。在日本社会,AB型血者被认为具有艺术天赋和战略思维,甚至被企业视为创新人才的首选。尽管这类观点缺乏严格科学依据,却深刻影响了公众对血型的认知框架。

从历史维度考察,血型与阶级的关联可追溯至欧洲中世纪。贵族阶层通过联姻维持血统纯正性,而AB型血的稀有性恰好契合了“稀缺即高贵”的社会心理。近代科学研究发现,某些欧洲贵族家族中AB型血比例显著高于平民,例如哈布斯堡王朝后裔的AB型比例达8%,远超当时欧洲平均水平。这种统计学现象虽不能证明血型决定阶级,却为“贵族血”的传说提供了现实素材。

三、医学优势的双重性解读

在临床医学领域,AB型血曾被称为“万能受血者”,因其血清中不含抗A、抗B凝集素,理论上可接受任何血型的红细胞输入。这种特性在战争年代挽救过无数生命,例如二战期间美军野战医院对AB型血浆的优先储备。但现代输血医学研究表明,大量异型输血仍可能引发移植物抗宿主病,因此目前临床仅建议在紧急情况下少量使用异型血。

近年来的流行病学研究揭示了AB型血的特殊风险与优势。美国心脏协会期刊曾发表研究指出,AB型血人群患心血管疾病的风险较O型血高23%,但其对疟疾原虫感染的抵抗力却显著优于其他血型。这种矛盾的医学特征,使AB型血既被视为“易感体质”,又被认为具有进化意义上的适应性优势。

四、社会认知的心理机制

社会心理学实验显示,人们对血型的认知存在显著的确认偏误。当被告知AB型血具有“贵族特质”时,受试者会更倾向于关注其积极案例。例如在企业管理层调查中,AB型高管的比例确实略高于人口基数,但这种差异(约2-3%)更可能与教育水平、社会资源等混杂因素相关,而非血型本身决定。这种认知偏差的形成,与媒体对名人的选择性报道密切相关,如日本皇室成员的AB型血常被作为“贵族血统”的佐证。

跨文化比较研究揭示了地域认知差异。在中国传统文化中,AB型血的“阴阳调和”特性常被赋予哲学内涵,《黄帝内经》研究者曾将其与“太阴之人”体质相对应。这种将现代医学概念与传统哲学体系嫁接的现象,反映了公众对科学概念的通俗化重构。但需要警惕的是,这种认知可能强化血型歧视,如某些企业的招聘偏好引发的社会争议。

AB型血被称为“贵族血”的现象,是遗传学特征、历史偶然性、文化建构共同作用的产物。从科学本质看,其特殊性主要体现在抗原结构的复杂性和群体分布的稀有性;从社会功能看,则充当了人类对自身差异性的解释工具。未来研究需在以下方向深入:一是建立大规模血型表型数据库,量化分析血型与健康、认知的真实关联度;二是开展跨学科研究,解构血型文化形成的社会心理机制;三是规范血型知识的科学传播,避免伪科学观念对社会公平的潜在影响。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:“血型是人类理解生命多样性的窗口,而非划分等级的标尺”。