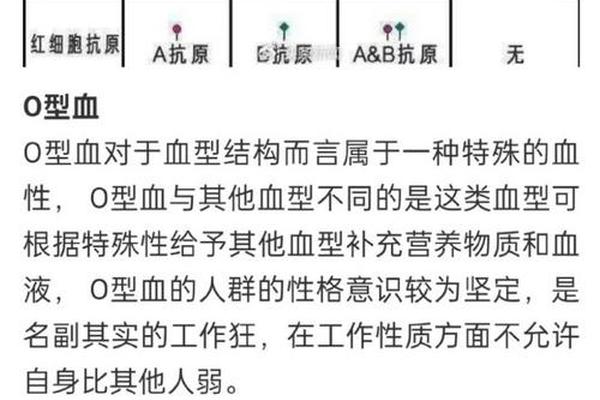

ABO血型系统由红细胞表面的抗原类型决定,其遗传基础源于9号染色体上的基因编码的糖基转移酶活性。正常情况下,AB型血的红细胞同时携带A抗原(N-乙酰半乳糖胺)和B抗原(半乳糖),其基因型为IAIB。当血型从AB变为A或B时,意味着某一类抗原的表达被抑制或消除。例如,B抗原的消失可能源于基因表达的异常或酶活性的改变,如B基因编码的半乳糖转移酶功能丧失,导致无法在H抗原基础上添加半乳糖。

这种变化可能涉及表观遗传调控或体细胞突变。研究发现,某些血液系统肿瘤患者的红细胞抗原会出现强度减弱甚至消失的现象,这与化疗药物对基因表达的干扰有关。例如,白血病患者的AB型血可能因染色体异常导致IB基因失活,仅保留IA基因的表达,从而表现为A型血。移植后供体干细胞取代宿主造血系统时,受者的血型会完全转变为供者基因型对应的抗原类型,这种改变具有永久性。

二、病理因素引发的血型表型改变

大量失血或输血后的血液稀释可能造成抗原检测信号减弱。例如AB型患者在大出血后接受O型血浆输注,其红细胞表面的抗原被稀释液冲刷,可能导致检测时A、B抗原浓度低于阈值,被误判为A型或B型。但这种变化通常是暂时性的,随着机体造血功能恢复,抗原表达会逐渐恢复正常。

肠道菌群异常也可能干扰血型检测结果。某些厌氧菌产生的酶类可切断A抗原的氨基半乳糖,将其转化为类似B抗原的结构。2020年《基层医学论坛》报道的7例ABO血型改变案例中,有3例与肠道感染相关,其中1例AB型患者因细菌酶作用暂时表现为B型。日本学者发现Flavonifractor plautii细菌的双酶系统能将A抗原脱乙酰化,这为人工改造血型提供了生物工具。

三、医学干预导致的抗原重塑

移植是引发血型永久性改变的主要临床场景。当AB型白血病患者接受A型供体的造血干细胞移植后,新生成的红细胞完全表达供体IA基因控制的A抗原,原有IB基因随宿主造血系统消亡而消失。中国医学科学院2000年报道的30例移植案例显示,这种转变在术后3-6个月完成。最新研究还发现,移植后T淋巴细胞会攻击残留的宿主红细胞,加速血型转换进程。

酶工程技术正在突破自然血型限制。东南大学吴国球团队2025年发表的研究显示,从肠道细菌提取的FpGalNAcDeAc和FpGalNase双酶系统,可在体外将A型红细胞转化为O型,该技术同样适用于清除AB型血的B抗原。丹麦科学家早前开发的右旋糖酐吸附法,已实现200ml血液的抗原剥离,但维持时间仅72小时。这些技术为急诊输血提供了新思路,但也面临酶稳定性、成本控制等挑战。

四、血型改变的检测验证与科学争议

精确检测需采用分子生物学方法辅助血清学检验。当AB型患者出现血型改变时,既要通过抗A/B血清凝集试验观察抗原强度变化,又需进行PCR检测ABO基因型。2024年家庭自测试剂盒的流行虽提高了公众参与度,但存在15%假阴性风险。例如某自测案例将AB型误判为B型,经医院基因检测发现实为抗原表达减弱。

学界对血型改变的定义仍存争议。传统观点认为只有基因型改变才属于真正血型变异,而抗原表型变化应称为"血型不符"。但2018年《实验血液学》提出的新分类标准,将持续6个月以上的表型改变纳入继发性血型变异范畴。这种争议直接影响着输血医学规范,目前WHO仍建议以基因型作为血型判定金标准。

血型从AB向A/B的转变,揭示了生命科学中基因表达与表型塑造的复杂关系。这种变化既可能是疾病进程的生物学标志,也可能是医学干预的预期结果。当前研究证实,移植可实现永久性血型转换,而酶工程技术的突破让临时性抗原重塑成为可能,这些进展正在改写输血医学的传统范式。

未来研究需重点关注几个方向:开发更精准的即时检测设备以区分基因型与表型改变;优化酶催化体系的稳定性和效率,如斯坦福大学正在探索的纳米酶载体技术;建立血型动态变化的临床应对指南。建议医疗机构对肿瘤患者、移植受者建立血型动态监测档案,而基础研究可深入探索表观遗传调控在血型表达中的作用机制,为人工调控抗原表达开辟新路径。